Die Sitzung des Bauausschusses am vergangenen Dienstag hat beispielhaft gezeigt, wie die Münchner Stadtpolitik im Wechselspiel zwischen den Stadträtinnen und Stadträten und der Verwaltung entsteht. Zu zwei wichtigen Projekten, der Verbesserung des Lärmschutzes an der Landshuter Allee und einer Fahrradbrücke in Giesing, hat das Baureferat Vorlagen präsentiert. Nach längerer Diskussion hat der Ausschuss für beide Vorhaben den Ball an die Verwaltung zurückgespielt. Warum das sinnvoll ist, wird im Folgenden erläutert.

Ordnung und Sicherheit im Bahnhofsviertel

Vor einigen Tagen habe ich ausführlich über die umfangreichen Pläne für den neuen Bahnhofsplatz berichtet. Neben der Architektur und der Verkehrsführung wird der Erfolg des Projekts auch davon abhängen, ob man sich im Bahnhofsviertel zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlfühlt. So wird die Bahn – kurze Reisezeiten und funktionierende Anschlüsse vorausgesetzt – nur dann attraktiver als ein Kurzstreckenflug, wenn es am Hauptbahnhof und in seiner Umgebung ähnlich angenehm ist wie am Münchner Flughafen. Und das ist – unabhängig von der aktuellen Baustelle – noch ein weiter Weg.

Gleichzeitig ist das Bahnhofsviertel anders als der Flughafen außerhalb der Stadt ein öffentlicher Raum, der für jedermann leicht zugänglich ist. Das bringt die eine oder andere Zumutung mit sich, wenn sich dort auch gesellschaftliche Randgruppen aufhalten. Einen Anspruch auf Sicherheit haben aber auch diese Personen, die selbst besonders häufig Opfer von Kriminalität werden. Es ist daher eine Daueraufgabe der Stadtverwaltung wirksame Strategien zur Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten und Kriminalität im Bahnhofsviertel zu entwickeln.

In der Sitzung des Kreisverwaltungsauschusses am vergangenen Dienstag wurde den Stadträtinnen und Stadträten über ein mehrjähriges wissenschaftliches Projekt berichtet, an dem die Stadt München teilgenommen hat. Unter Leitung von Frau Professor Haverkamp hat eine Arbeitsgruppe der Universität Tübingen die Sicherheit an Bahnhöfen (SiBa) in drei großen deutschen Städten (Düsseldorf, Leipzig und München) analysiert und einen „SiBa-Werkzeugkasten“ mit zahlreichen Maßnahmen zur Kriminalprävention entwickelt.

Ein zahnloser Tiger

Über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist auf diesen Seiten schon viel berichtet worden. Neben allen Anstrengungen beim Neubau ist die Erhaltung des Bestands an günstigen Mietwohnungen wichtig, damit die Mieten in München nicht noch schneller steigen. Das kann nur gelingen, wenn Umwandlungen in Eigentumswohnungen ebenso gebremst werden wie dauerhafte Zweckentfremdungen von Privatwohnungen für die Unterbringung von Touristen, vermittelt über Onlineplattformen wie AirBnB. Die Sitzung des Sozialausschusses am vergangenen Donnerstag hat jedoch gezeigt, wie begrenzt die rechtlichen Möglichkeiten der Stadt München sind.

Mobilfunkausbau: Es klemmt noch immer

Vor etwa einem halben Jahr gab es hier einen Bericht zu diesem Dauerthema der Münchner Kommunalpolitik. Wie vom Stadtrat damals beschlossen, hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft in einer aktuellen Vorlage am vergangenen Dienstag über den weiteren Netzausbau (4G und 5G) berichtet. Und da zeigt sich, dass es kaum vorangeht.

Ein paar Zahlen dazu: In München gibt es gegenwärtig etwa 1570 Sendeanlagen. Laut der drei Netzbetreiber (Telekom, Vodafone, Telefonica) werden für den weiteren Ausbau des Netzes dringend weitere Anlagen benötigt. Dazu melden die Netzbetreiber bei der Bundesnetzagentur sogenannte „Suchkreise“ an, d.h. Gebiete in München, in denen ein Standort für einen zusätzlichen Sendemast gesucht wird. Allein seit der letzten Befassung des Ausschusses mit diesem Thema im November 2020 sind 18 neue Suchkreise hinzugekommen. Im Gesamtjahr 2020 waren es 89. Das ist die Nachfrageseite.

Auf der Angebotsseite wurden mit dem Beschluss im November die Stadtwerke beauftragt, die Auswahl städtischer Gebäude zu koordinieren, die den Netzbetreibern angeboten werden können. Zwar konnten auf diese Weise inzwischen über 200 grundsätzlich mögliche Standorte identifiziert werden. Allerdings wurden in den vergangenen sechs Monaten für ganze drei Standorte eine Freigabe durch die Stadtverwaltung erreicht.

Eine schnelle Entscheidung und viele offene Fragen

Die Innenstadt wirkt zur Zeit wie eine einzige Baugrube. Überall sind Straßenzüge aufgerissen. Alle paar Meter stößt man auf neue Hoch- oder Tiefbaustellen, die in der Sommerhitze jede Menge Staub von sich geben. Selbst mit dem Fahrrad ist es schwierig geworden, schnell durch die Stadt zu kommen. Autofahrer müssen besonders viel Geduld mitbringen, wenn sie Ziele innerhalb des Mittleren Rings ansteuern. Das liegt nicht nur an der zweiten Stammstrecke der S-Bahn, sondern auch an einer verstärkten Bautätigkeit in vielen zentralen Lagen der Stadt. Trotz der hohen Grundstückspreise ist München für Investoren immer noch attraktiv. Und schließlich ist da die große Baustelle rund um den neuen Hauptbahnhof.

Ertragen lässt sich das vielleicht etwas besser mit ein wenig Vorfreude auf das neue Bahnhofsgebäude. Eine Vorstellung davon geben die inzwischen allgemein bekannten Computerbilder des, wie ich finde, gelungenen Entwurfs mit viel Glas und Licht:

Allerdings gab es bis zur gemeinsamen Sitzung des Mobilitäts- und des Stadtplanungsausschusses am vergangenen Mittwoch noch keine Entscheidung darüber, ob der Bahnhofsvorplatz in der Tat so aussehen wird wie auf dem „Wimmelbild“ oben. Denn bislang verlaufen hier in Nord- und Südrichtung zwei stark befahrene Fahrspuren des Autoverkehrs. Dadurch ist ein barrierefreier Übergang vom Bahnhof Richtung Stachus unmöglich.

„Eine schnelle Entscheidung und viele offene Fragen“ weiterlesen

Eine Frage der Abwägung

Bereits im Herbst 2020 habe ich hier über eine Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses zu den Folgen von Corona berichtet. Damals habe ich mich gefragt, was sich aus der großen Betroffenheit über die dramatischen Auswirkungen des ersten Lockdowns für Kinder und Jugendliche für die Zukunft ergibt. Diese Frage ist inzwischen beantwortet: (Fast) nichts. Nach halbherzigen Versuchen, den Schulbetrieb bei steigenden Inzidenzzahlen aufrecht zu erhalten, ist dasselbe passiert wie im Frühjahr 2020. Das normale Leben der Kinder und Jugendlichen ist über ein halbes Jahr lang den strikten Maßnahmen zur Senkung der Inzidenz zum Opfer gefallen. Eine altersabhängige Differenzierung der Corona-Maßnahmen gab und gibt es bis auf wenige Ausnahmen nicht.

Das sind keine Entscheidungen des Münchner Stadtrates oder seiner Ausschüsse gewesen. Es ist die Folge der Corona-Strategie des Freistaats und des Bundes. Dennoch hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Münchner Stadtrates am vergangenen Dienstag auf Antrag der SPD und der Grünen einmal mehr dieses Thema aufgegriffen. Im Rahmen einer umfangreichen Expertenanhörung wurden Vertreterinnen von Kinderärzten und der Schulverwaltung sowie einige Kinder und Jugendliche angehört. Damit sollten die Stadträtinnen und Stadträte einen Eindruck der Lage bekommen und Anregungen erhalten, was die Stadt München unternehmen kann, um die Situation zu verbessern. Die Ergebnisse werden in naher Zukunft in eine Beschlussvorlage des Sozialreferats einfließen.

Das 365-EUR-Ticket – alle wollen es, aber es kommt (erstmal) nicht

Endlich wieder richtige Kommunalpolitik, möchte man nach der letzten Vollversammlung am vergangenen Mittwoch ausrufen. Die am Anfang der Sitzung von Wolfgang Schäuble, dem Leiter des Krisenstabes, erläuterte Corona-Lage ist so erfreulich, dass es keines weiteren Berichts bedarf. Stattdessen geht es hier um die Einführung eines 365-EUR-Tickets für alle für den öffentlichen Nahverkehr in München. Im Folgenden werden die Hauptargumente aus der Diskussion des Stadtrats zusammengefasst und mit ein paar eigenen Gedanken ergänzt.

„Das 365-EUR-Ticket – alle wollen es, aber es kommt (erstmal) nicht“ weiterlesen

Vision Zero – ein ehrgeiziges Ziel

Nein, das wird kein weiterer Bericht zum Dauerthema Corona. Anders als man vielleicht denken könnte, bezeichnet „Vision Zero“ nicht den Versuch, die Inzidenz in München auf Null zu bringen. Der Ausgangsgedanke ist aber ähnlich, denn es geht darum, jegliches Todesopfer in München zu vermeiden – und zwar im Straßenverkehr.

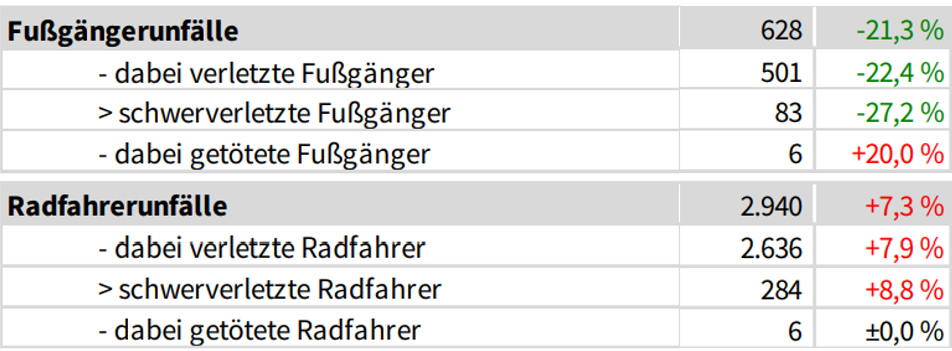

Ausweislich der aktuellen Unfallstatistik 2020 sind von insgesamt 17 Verkehrstoten in 2020 in München über zwei Drittel Fußgänger und Radfahrer.

Während die Unfallzahlen in 2020 insgesamt rückläufig sind – die Pandemie hat den Verkehr deutlich reduziert – , gilt das nicht für getötete Fußgänger und für Unfälle mit Radfahrern, deren Zahlen deutlich angestiegen sind. Das ist nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, wie viele Münchnerinnen und Münchner im letzten Jahr aufs Rad umgestiegen sind.

Bereits 2018 hat der Stadtrat die Vision Zero als Ziel der Münchner Verkehrspolitik festgelegt. In der Sitzung des Mobilitätsausschusses am vergangenen Mittwoch hat das zuständige Referat mit einer Vorlage über die aktuelle Situation berichtet und die nächsten Schritte erläutert, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer in München zu verbessern. Dabei zeigt sich wie bei der Pandemiebekämpfung, dass ein geringeres Risiko durch Verhaltensänderungen nur schwer zu erreichen ist. Wirksame technische Lösungen lassen viel zu lange auf sich warten.

Bescheidene Ergebnisse

Die Stadt München unterstützt Unternehmensgründungen in vielfältiger Weise. Neben der Bereitstellung von günstigen Gewerbeflächen zählt dazu auch der Innovationswettbewerb der Stadt. Damit sollen Startups gefördert werden, die besonders innovative Lösungen für praktische Aufgabenstellungen der Stadtverwaltung entwickeln. Eine prima Idee, wie ich finde. Startup-Preise gibt es inzwischen jede Menge, aber nicht für Projekte, mit denen sich die Arbeit einer kommunalen Verwaltung verbessern lässt. Neben einem Preisgeld von 1500 EUR bekommen die Gewinner Zugang zu weiteren Förderprogrammen und die Möglichkeit, ihre Entwicklungen im Rahmen einer Testphase in der Stadtverwaltung zu realisieren.

In einer Vorlage, die heute im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft diskutiert worden ist, werden die Ergebnisse des Innovationswettbewerbs in 2019 und 2020 erläutert und Pläne für den Wettbewerb 2021 vorgestellt. Dabei zeigt sich leider, dass der Ertrag an praktisch umsetzbaren Innovationen bislang eher gering ausgefallen ist.

Wie viele Wohnungsbaugesellschaften braucht München?

Die – allmählich abklingende – Corona Pandemie bremst die Kommunalpolitik in München immer noch aus. Viele Ausschusssitzungen des Stadtrats entfallen und in der monatlichen Vollversammlung nimmt die Diskussion zur Pandemielage jedes Mal soviel Zeit in Anspruch, dass viele andere Themen vertagt werden müssen, beispielsweise die Beschlussfassung über die in diesem Bericht diskutierte Vorlage der Verwaltung.

Worum geht es dabei ? Für viele Münchner Haushalte wird es immer schwieriger, die hohen Mieten des freien Wohnungsmarktes zu bezahlen. Da kommt den beiden Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG große Bedeutung zu. Allerdings verfügen sie mit ca. 67.000 Wohnungen zusammen über nicht einmal 10% des gesamten Wohnungsbestandes der Stadt. Zum Vergleich: In Wien sind fast 25% aller Wohnungen in der Hand des Wiener Gemeindebaus. Ein schnelles Wachstum der Anzahl günstiger Wohnungen in München ist nicht zu erkennen. Im Gegenteil, selbst bei der Bebauung von städtischen Grundstücken braucht es immer wieder private Investoren. Deren Neubauten stellen jedoch nur zum Teil günstigen Wohnraum bereit und das auch nur über einen begrenzten Zeitraum. Das wirft die Frage auf, ob nicht eine einzige, größere Wohnungsbaugesellschaft deutlich leistungsfähiger wäre. Die Vorlage des Stadtplanungsreferats, deren Diskussion am Mittwoch leider vertagt worden ist, erläutert das Für und Wider einer Fusion der beiden Gesellschaften.

„Wie viele Wohnungsbaugesellschaften braucht München?“ weiterlesen