Die Forderung nach Bürokratieabbau ist zur Zeit überall zu hören, von Wirtschaftsvertretern, aber auch aus der Politik. Die öffentliche Verwaltung solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger bzw. Unternehmen haben. In einer aktuellen Vorlage hat Oberbürgermeister Dieter Reiter den Spieß umgekehrt und mehr Vertrauen in das Handeln der Stadtverwaltung eingefordert. Denn er möchte die Verwaltung von umfangreichen Berichtspflichten gegenüber dem Stadtrat und der Öffentlichkeit entlasten. Worum es dabei geht und wie die Stadträtinnen und Stadträte darauf reagiert haben, wird im Folgenden zusammengefasst und kommentiert.

„Bürokratieabbau mit Augenmaß“ weiterlesenDie neue Grundsteuer kommt!

Vor einigen Tagen ist in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel erschienen, der große Unsicherheiten zur neuen Grundsteuer beklagt. Unklar sei, wie hoch die Steuer ausfalle und wann sie erhoben werde. Jedenfalls für München gibt es seit Mittwoch letzter Woche Klarheit. Denn da hat die Vollversammlung des Stadtrates den Hebesatz für die neue Grundsteuer beschlossen. Damit steht für jedes Grundstück in München fest, wie hoch die zu zahlenden Beträge sind. Und in der zugrundeliegenden Vorlage der Stadtkämmerei kann man lesen, wann die entsprechenden Zahlungsaufforderungen verschickt werden.

„Die neue Grundsteuer kommt!“ weiterlesenGute Wirtschaftslage, schlechte Haushaltslage

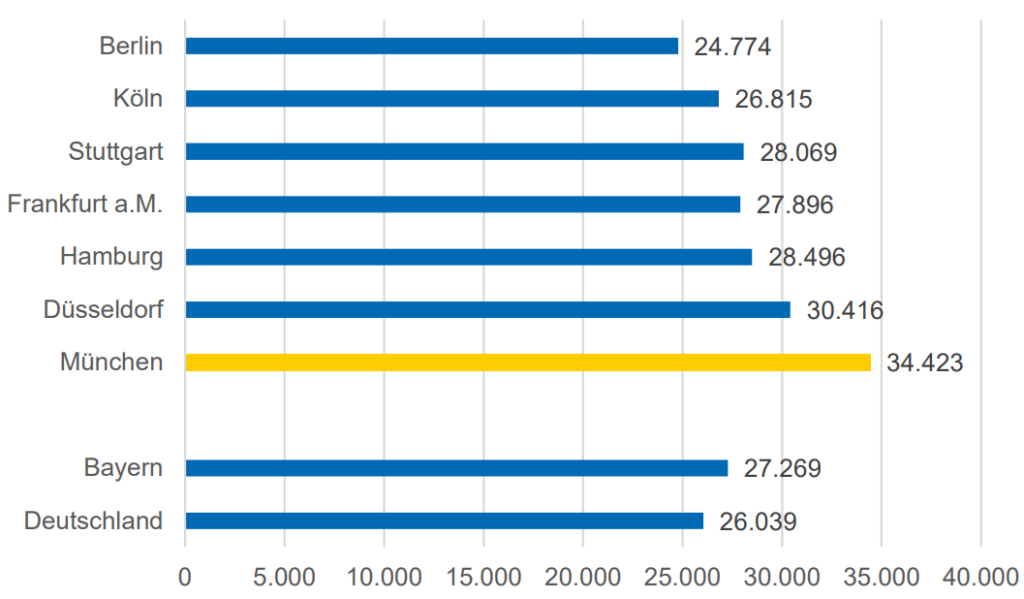

München ist seit Jahren die wohlhabendste Großstadt Deutschlands. Das zeigt einmal mehr der aktuelle Wirtschaftsbericht der Stadt, der im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am vergangenen Dienstag vorgestellt worden ist.

(Quelle: Jahreswirtschaftsbericht 2024)

Gleichzeitig ist die Haushaltlage der Stadt so schlecht, dass der Stadtrat in der vergangenen Vollversammlung ein Sparprogramm verabschiedet hat. Wie passt das zusammen?

Wie bereits hier erläutert muss die Stadt mit der laufenden Verwaltung Überschüsse erwirtschaften, um damit die Schulden für die erheblichen Investitionen (in Schulbau, neue U-Bahnlinien, etc.) zu finanzieren. Wenn diese Überschüsse kleiner als geplant ausfallen, besteht die Gefahr, dass die Regierung von Oberbayern den Haushalt der Stadt nicht mehr genehmigt und einen Sparkommissar schickt. Das wäre das Ende der kommunalen Selbstverwaltung.

Soweit wird es wohl nicht kommen. Im Folgenden wird zunächst auf einige Aspekte des Jahreswirtschaftsberichts 2024 eingegangen, bevor die jetzt beschlossenen Sparmaßnahmen sowie die kurzfristigen und langfristigen Ursachen der Haushaltsprobleme erörtert werden.

„Gute Wirtschaftslage, schlechte Haushaltslage“ weiterlesenEin verspäteter Vorschlag

Im Jahr 2021 hat die bayrische Staatsregierung eine schlaue Entscheidung getroffen: Sie hat die Zuständigkeit für die Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub, die bislang beim Freistaat lag, auf die großen Städte Bayerns übertragen. Denn mit diesem Thema macht man sich keine Freunde. Den einen sind die Pläne nicht streng genug, weil die Schadstoffbelastungen nicht schnell genug sinken, den anderen gehen die erforderlichen Einschränkungen des Autoverkehrs zu weit.

Die Stadt München hat damit ein Problem geerbt, das bereits zur Androhung von Strafzahlungen der EU gegen Deutschland geführt hat, da die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide seit Jahren überschritten werden. Zudem ist ein Klageverfahren der Deutschen Umwelthilfe anhängig, mit dem die Einhaltung der Grenzwerte durchgesetzt werden soll. Durch die Übertragung der Zuständigkeit ist die Stadt München anstelle des Freistaats Beklagte geworden. Ein aktuelles Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofs stellt nun fest, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Wie die Stadt auf diese Entscheidung reagieren soll, wurde in der Vollversammlung des Stadtrats am vergangenen Mittwoch diskutiert.

„Ein verspäteter Vorschlag“ weiterlesenTetris spielen für die Geothermie

Glaubt man den Marketingkampagnen der Münchner Stadtwerke (SWM), ist die Energiewende in der Landeshauptstadt schon weit fortgeschritten: 90% des Stroms der Münchner Haushalte werden bereits heute regenerativ erzeugt und die Fernwärme wird spätestens bis 2040 klimaneutral.

Leider ist die Realität noch weit davon entfernt. Bei den 90% Ökostrom handelt es sich um eine bilanzielle Betrachtung. Ganz überwiegend wird dieser Strom in Windkraftanlagen der SWM in der Nordsee erzeugt wird und kann mangels ausreichender Netzleitungen bislang nicht nach Süddeutschland und insbesondere nicht nach München transportiert werden. Physikalisch kommt daher der Strom für die Münchner Haushalte zu erheblichen Anteilen aus den fossilen Kraftwerken der SWM. Auch bei der Fernwärme ist es noch ein langer Weg. Die vor kurzem in Betrieb genommene Geothermieanlage im Münchner Süden liefert 75 MW. Das klingt viel, ist aber doch sehr wenig verglichen mit der Fernwärmeleistung von 900 MW des mit Kohle befeuerten Heizkraftwerks Nord oder der beiden Gasturbinen im Münchner Süden mit zusammen mehr als 600 MW Heizleistung.

Wie komplex und schwierig es ist, weitere Standorte für die Erschließung der Geothermie zu finden, konnte man in der Vollversammlung am vergangenen Mittwoch erleben.

„Tetris spielen für die Geothermie“ weiterlesenErfolgreich aber wirkungslos

Vor einigen Monaten habe ich schon einmal darüber berichtet, wie Bürgerinnen und Bürger versuchen können, direkt auf die Münchner Kommunalpolitik Einfluss zu nehmen. Die Behandlung des aktuellen Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ in der Vollversammlung des Stadtrats am vergangenen Mittwoch zeigt, dass dabei Erwartungen entstehen können, die später vielleicht bitter enttäuscht werden.

Am Mittwoch hat der Stadtrat mit einer Mehrheit aus Grünen und CSU beschlossen, die Forderungen des Bürgerbegehrens zu übernehmen, sodass es nicht zu einer Abstimmung der Bürgerschaft kommt. Dennoch wird diese Entscheidung kaum Auswirkungen auf die zukünftige Stadtplanung und Baupolitik in München haben.

„Erfolgreich aber wirkungslos“ weiterlesenEine bezahlbare Verkehrswende?

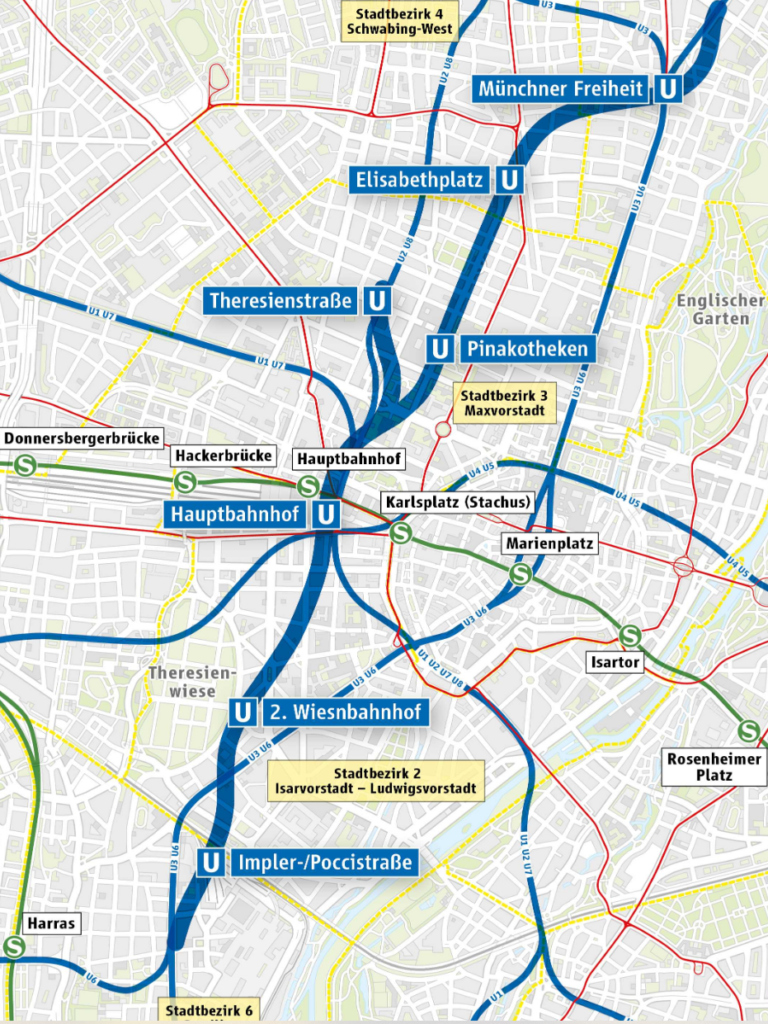

In einem der ersten Stadtratsberichte habe ich 2020 auf die zwei verschiedenen Wege hingewiesen, wie in Wien bzw. Amsterdam die Verkehrswende gelungen ist. Die Diskussion des Stadtrats in der Vollversammlung am vergangenen Mittwoch gibt Anlass, diese Gedanken noch einmal aufzugreifen. Auf der Tagesordnung stand ein ca. 600 Mio. EUR teurer Vorhaltebau am Hauptbahnhof für eine Station einer weiteren U-Bahnlinie (U9) durch die Innenstadt.

(Quelle: Stadtwerke München)

Mit der U9 sollen die Linien U3 und U6 entlastet werden. Zudem würde eine neue Direktverbindung zum Hauptbahnhof geschaffen.

Die Kosten der U9 können gegenwärtig nur geschätzt werden. Sie liegen voraussichtlich irgendwo zwischen 4 und 10 Mrd. EUR. Verbindliche Förderzusagen vom Bund oder Freistaat Euro dafür gibt es bislang nicht.

„Eine bezahlbare Verkehrswende?“ weiterlesenNeue Erkenntnisse

In Krisen muss man auf neue Umstände reagieren. Strategien, die gestern noch richtig waren, sind heute nicht mehr sinnvoll, wenn sich wesentliche Voraussetzungen geändert haben. So waren die harten Coronamaßnahmen am Anfang der Pandemie ebenso nötig, wie sie jetzt falsch wären. Dank der Impfung ist das Krankheitsrisiko inzwischen viel niedriger als in 2020.

Gleiches gilt in der aktuellen Gaskrise. Neue Entwicklungen verlangen das Überdenken bislang gefasster Beschlüsse. Ein aktuelles Beispiel aus München ist die überraschende Verlautbarung der Stadtwerke München (SWM), dass im kommenden Winter die Fernwärme in München grundsätzlich ohne den Betrieb der Gaskraftwerke der SWM erzeugt werden kann. Bislang galt die Annahme, dass diese Gaskraftwerke durchgehend laufen müssten, damit es in den mit Fernwärme geheizten Wohnungen Münchens nicht kalt wird, vgl. hier.

Vor diesem Hintergrund haben die Fraktionen der grün-roten Rathauskoalition ihre Meinung zum Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Isar 2 geändert und in der Vollversammlung am vergangenen Mittwoch erklärt, dass sie einem begrenzten Weiterbetrieb im Grundsatz zustimmen können. Welche Überlegungen diesem Umschwung zugrunde liegen, und welche Unklarheiten es dabei noch gibt, soll nachfolgend erläutert werden.

„Neue Erkenntnisse“ weiterlesenAtom oder Kohle ?

Wir befinden uns in einer Energiekrise. Der Blick auf die Nebenkostenabrechnung – jedenfalls die kommende – zeigt, dass die Heizkosten sich gerade vervielfachen, unabhängig davon, welcher Energieträger (Öl, Erdgas, Fernwärme, etc….) zum Einsatz kommt. Bislang ist aus der Energiekrise keine Versorgungskrise geworden. Noch kommt der Strom aus der Steckdose und das Gas aus der Leitung. Aber die unvorhersehbaren Handlungen von Wladimir Putin im Rahmen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine könnten schon in den nächsten Tagen zu einem völligen Stopp der Gaslieferungen nach Deutschland führen.

Vor diesem Hintergrund hat die CSU-Fraktion im Stadtrat zum wiederholten Male den Antrag gestellt, der Oberbürgermeister solle sich auf Bundesebene für eine längere Laufzeit des Kernkraftwerks Isar 2 einzusetzen. In der heutigen Vollversammlung des Stadtrates gab es dazu eine intensive Debatte mit jeder Menge Schuldzuweisungen. Daneben waren aber auch interessante Argumente zum Für und Wider eines Weiterbetriebs des letzten Atomkraftwerks in Bayern zu hören. Darüber soll im Folgenden berichtet werden, zusammen mit ein paar eigenen Gedanken, was in dieser schwierigen Lage der richtige Weg sein könnte.

„Atom oder Kohle ?“ weiterlesenOmikron und die Münchner Kommunalpolitik

Wer diese Seiten öfter besucht, wird bemerkt haben, dass seit Ende November keine neuen Beiträge erschienen sind. Warum? Weil die öffentliche Kommunalpolitik in München eines der ersten Opfer der Omikronwelle geworden ist. Nach mehreren roten Warnhinweisen der Corona-App auf den Mobiltelefonen von Mitgliedern des Stadtrates wurden öffentliche Ausschusssitzungen Ende November von einem Tag auf den anderen durch Online-Beratungen ersetzt. Die Öffentlichkeit bleibt damit außen vor, denn die Zugangsdaten werden nicht bekanntgemacht. Lediglich Vollversammlungen wurden einmal im Monat auf muenchen.de gestreamt. Der interessante Teil der kommunalpolitischen Willensbildung, nämlich der intensive Austausch von Argumenten, bleibt allerdings auch hier auf der Strecke. Wenn wie am 2. Februar in einer Sitzung mehr als 50 Themen beraten und abgestimmt werden müssen, ist eine tiefergehende Debatte kaum möglich.

Das ist schade und wirft die Frage auf, ob der weitgehende Verzicht auf öffentliche Ausschusssitzungen durch die von Omikron ausgehende Infektionsgefahr tatsächlich gerechtfertigt war und immer noch ist. Damit ist man mitten drin in der Problematik, wie die aktuelle Situation einzuschätzen ist. Ist die höhere Infektiosität von Omikron der entscheidende Gesichtspunkt (die gefürchtete „Omikronwand“)? Oder ist diese Variante so harmlos, dass es auf die hohen Infektionszahlen nicht mehr ankommt? Dazu ist in den vergangenen Wochen viel geschrieben und noch viel mehr in unzähligen Talkshows gesagt worden, ohne dass für mich belastbare Erkenntnisse herausgekommen wäre.

„Omikron und die Münchner Kommunalpolitik“ weiterlesen