Die aktuelle Verkehrspolitik der Stadt München kostet Parkplätze. Immer wenn der öffentliche Raum zugunsten von Rad- und Fußwegen neu verteilt wird, fallen Stellplätze weg, mal mehr, mal weniger. Gleichzeitig steigt die Anzahl der in München zugelassenen Fahrzeuge noch an, auf inzwischen fast 900.000. Wie passt das zusammen?

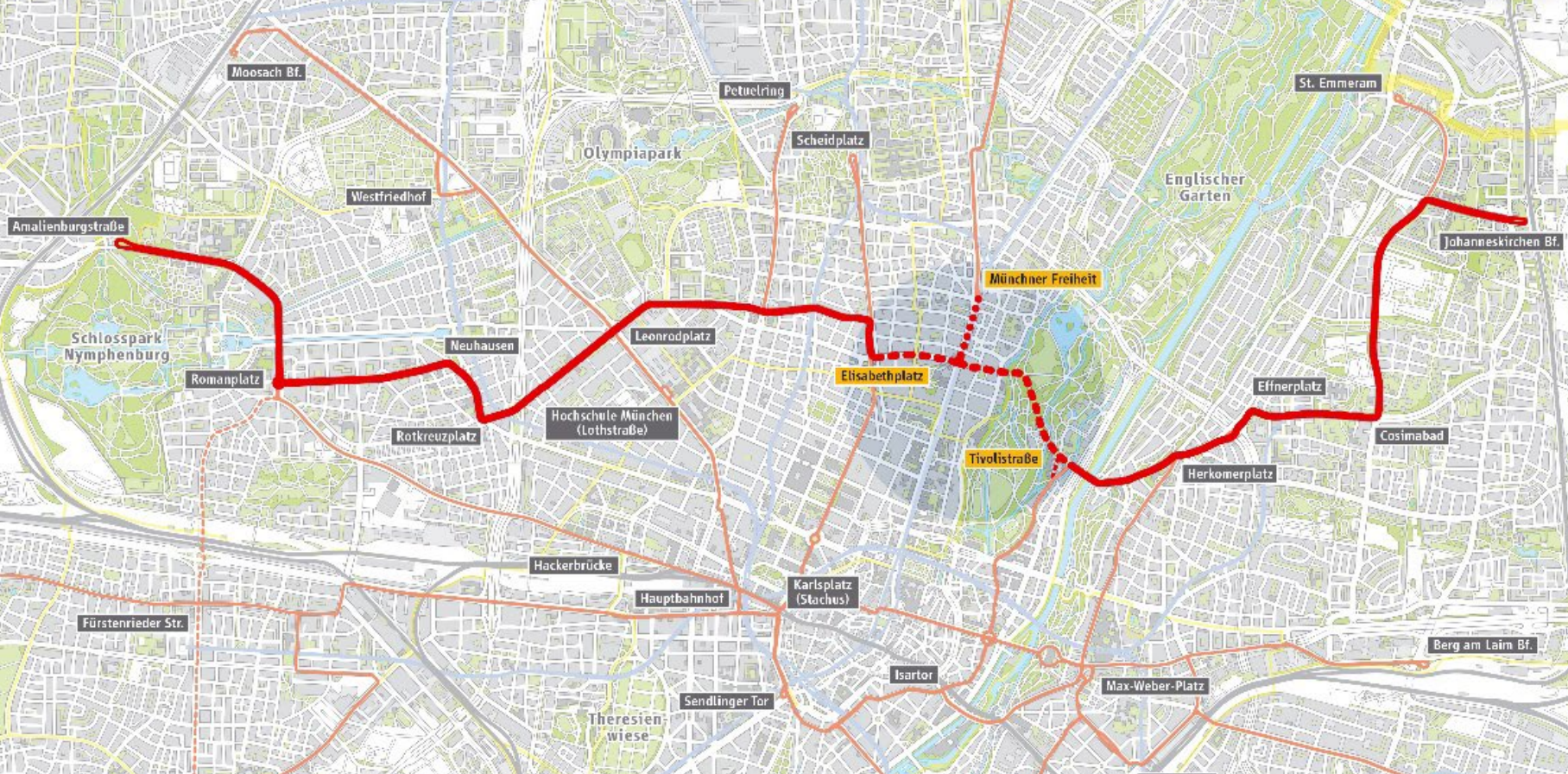

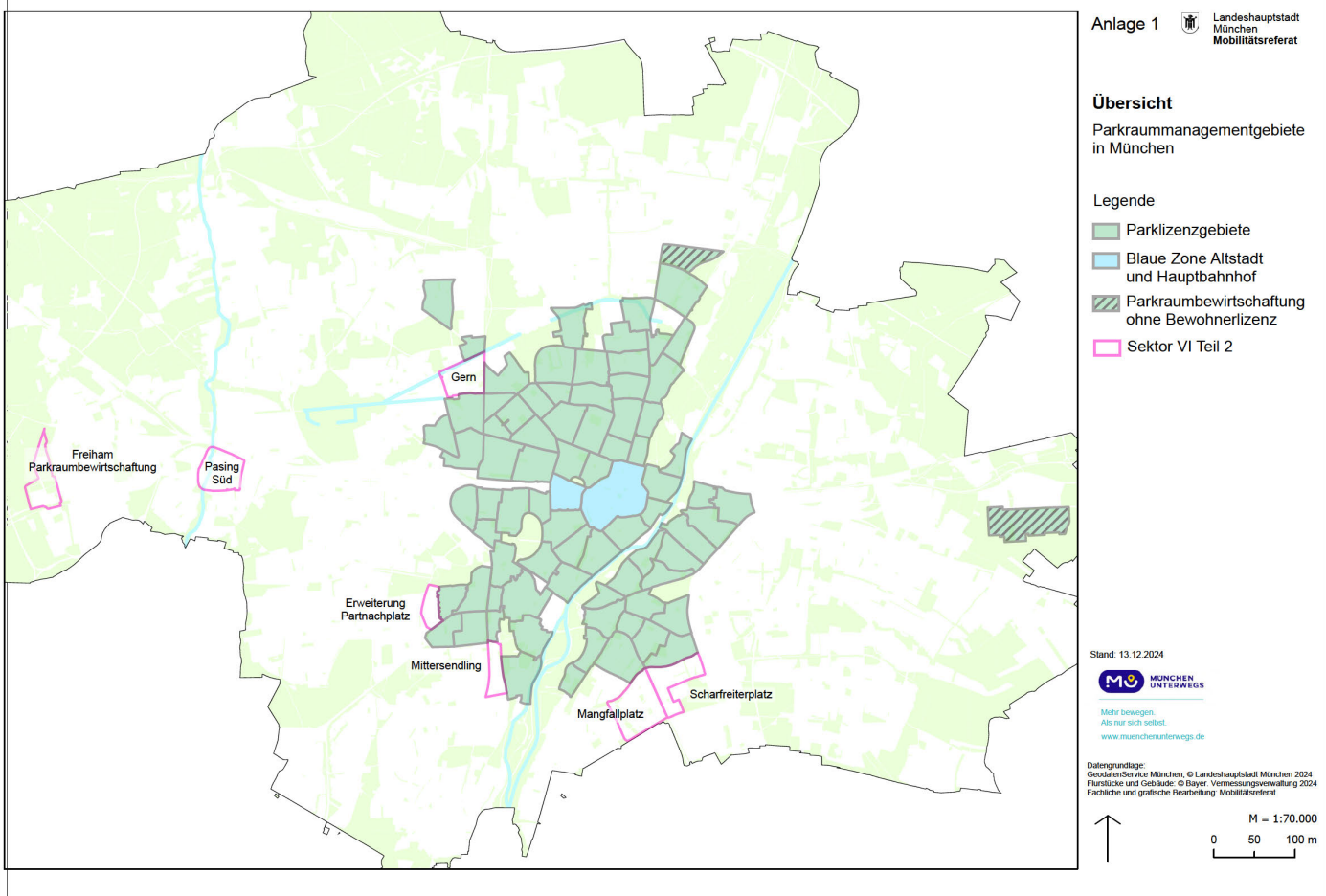

Eine Antwort ist das Parkraummanagement. Damit werden Anwohner in ausgewählten Straßen, in denen die Parkplätze besonders knapp (geworden) sind, beim Parken bevorzugt. Seit über 20 Jahren weist die Stadtverwaltung Parkraumlizenzgebiete aus, die sich inzwischen weit über den Innenstadtbereich hinaus erstrecken:

(Quelle: Anlagen zur Vorlage Parkraummanagement Sektor VI)

Am vergangenen Mittwoch hat das Mobilitätsreferat Pläne vorgestellt, wie das Parkraummanagement in München in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden soll. Im Folgenden wird das aktuelle Regelwerk anhand eines Beispiels der neuen Lizenzgebiete kurz erläutert, zusammen mit weiteren Überlegungen zum Parkraummanagement, insbesondere zur Gebührenhöhe. Gegenwärtig erlaubt der Freistaat Bayern seinen Städten, lediglich Parkgebühren zu erheben, die um 90% niedriger sind als es das Bundesverwaltungsgericht in einem aktuellen Urteil für zulässig erachtet.

„Spottbillig“ weiterlesen