Zu den besonders ermüdenden Aspekten der Corona-Pandemie gehört die Berichterstattung in den Medien. Im Fernsehen werden in immer gleichen Talkrunden von immer gleichen Protagonisten die immer gleichen Argumente ausgetauscht. Auch in der Presse hat sich fast jede Journalistin und jeder Journalist inzwischen positioniert, entweder um nach viel strengeren (aber angeblich kürzeren) Maßnahmen zu rufen oder um vieles für übertrieben und in der Abwägung für falsch zu halten. Negative Nachrichten stehen im Vordergrund, denn „gloom and doom“ bringt die meiste Aufmerksamkeit. Umso erfreulicher war es, am vergangenen Donnerstag einer Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte im Gesundheitsausschuss zuzuhören. Hier stand nicht die Bewertung, sondern die – durchaus schwierige – Erarbeitung von Fakten zur Pandemielage in München im Vordergrund.

Kein Kaninchenzüchterverein

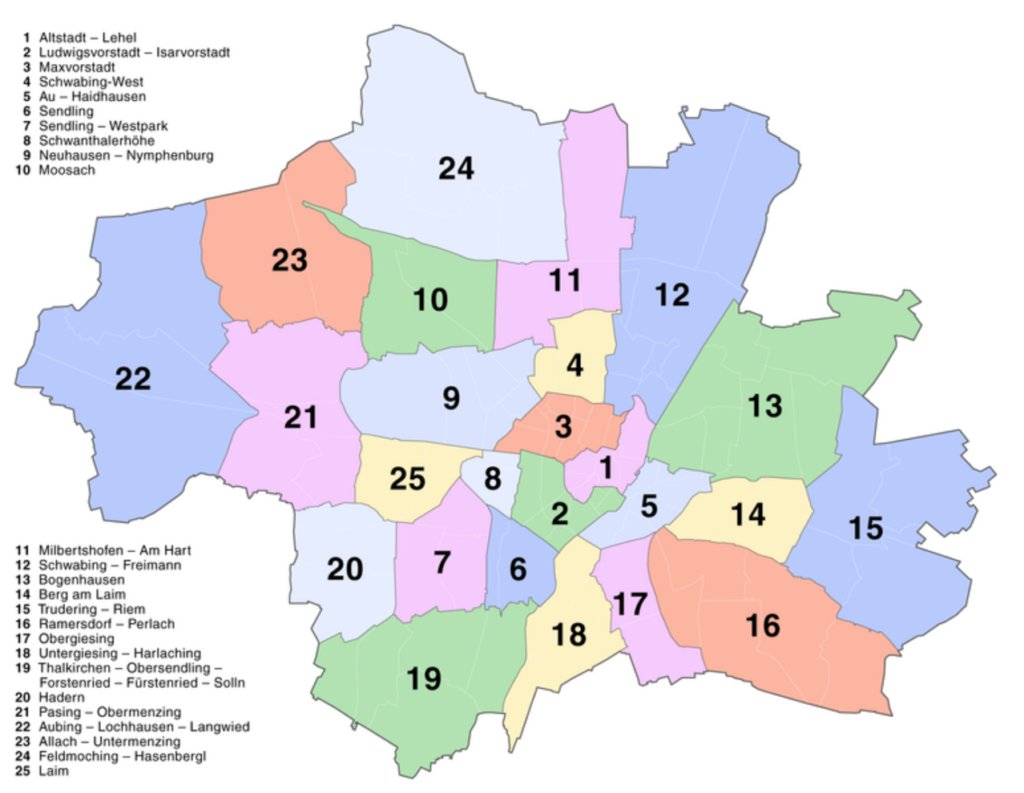

Bezirksausschüsse und Bürgerversammlungen sind die Wurzeln der Politik in München. In jedem der 25 Stadtbezirke gibt es einen Ausschuss aus gewählten Bürgerinnen und Bürgern, der vom Stadtrat angehört werden muss, wenn Pläne der Stadt den jeweiligen Bezirk betreffen.

Die Größe der Ausschüsse richtet sich nach der Anzahl der Bewohner im jeweiligen Stadtbezirk und liegt in München zwischen 15 und 45 Mitgliedern.

Nach der Bayrischen Gemeindeordnung muss in jedem Stadtbezirk einmal im Jahr eine Bürgerversammlung stattfinden. Bürgerinnen und Bürger beschließen dort Empfehlungen, mit denen sich der jeweilige Bezirksausschuss und der Stadtrat befassen muss.

Wenig überraschend hat die Pandemie auch hier Sand ins politische Getriebe gestreut. So tagen viele Bezirksausschüsse seit April 2020 nur noch in einer reduzierten „Ferien-“ Besetzung. Seit Frühjahr 2020 hat keine Bürgerversammlungen mehr stattgefunden. In der gestrigen Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses des Stadtrats hat das Direktorium der Stadtverwaltung Vorschläge präsentiert, um Bürgerversammlungen wieder zu ermöglichen und um die weitere Tätigkeit der Bezirksausschüsse in der Pandemie auf eine solide rechtliche Grundlage zu stellen. Wie in der „großen“ Politik zeigt sich, dass eine Verringerung von Infektionsrisiken ohne Einschränkung demokratischer Prozesse schwierig ist. Auch die vielgelobte Digitalisierung kann nur zum Teil Abhilfe schaffen.

Zwei Hochhäuser und ein Bürgergutachten

Ein zentrales Thema der Kommunalpolitik ist die Stadtentwicklung. Was wo in München gebaut wird hat wesentlichen Einfluss auf die Wohnungssituation, den Verkehr und damit auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Neben der Planung neuer Stadtviertel, über die auf diesen Seiten immer wieder berichtet worden ist, steht zur Zeit das Paketpostareal im Zentrum vieler Diskussionen. Seit 2019 gibt es einen Vorschlag, wie dieses Gebiet in Zukunft bebaut werden soll, einschließlich zweier Hochhäuser mit über 150m Höhe. Der Stadtrat ist sich der Brisanz dieser Planung bewusst – immerhin gab es 2004 in München einen Bürgerentscheid gegen Bauten, die höher sind als die Frauenkirche. Daher wurde in der Vollversammlung Ende Januar beschlossen, im Rahmen einer intensiven Beteiligung der Münchnerinnen und Münchner ein sogenanntes Bürgergutachten einzuholen. In einer aktuellen Vorlage für die Sitzung des Stadtplanungsausschusses am Mittwoch erläutert die Verwaltung, wie solch ein Gutachten erstellt wird.

Im Folgenden wird zunächst kurz das Bauprojekt vorgestellt und dann der Frage nachgegangen, was das geplante Bürgergutachten leisten kann und was nicht.

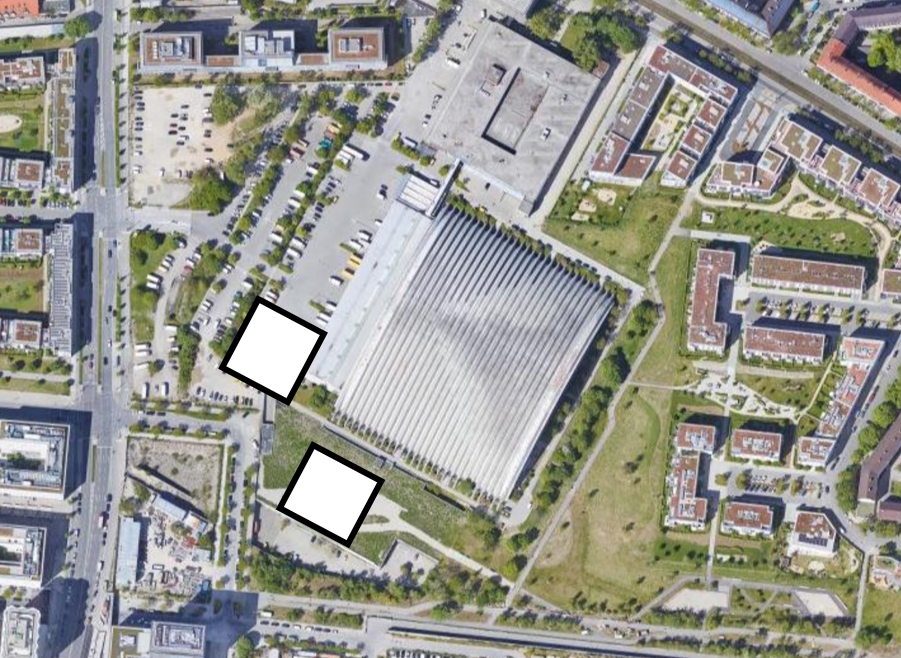

Die Paketposthalle liegt östlich des Hirschgarten auf der Nordseite der Bahngleise:

Das riesige Tonnengewölbe der Paketposthalle ( 150m x 124m) wurde in den 60er Jahren als überdachter Bahnhof für Waggons erbaut, mit denen die Post damals – umweltfreundlich – Pakete mit der Bahn transportiert hat. Der Entwurf für die neue Nutzung und Umgestaltung des gesamten Areals ist in einem Projektkonzept der Architekten Herzog & de Meuron erläutert. Es lohnt sich, die sieben Seiten dieses Dokuments mit seinen detaillierten Bildern einmal anzusehen, um einen Eindruck der Planungen zu gewinnen – trotz der manchmal etwas verschwurbelten Architektensprache („Das durchaus utopische Moment einer Belebung der Paketposthalle hat im Fall Münchens eine Tradition, die sich im Konsens zwischen Bevölkerung und Stadt mehrfach als erfolgreich erwiesen hat.“)

Kern des Entwurfes ist die Idee, die Paketposthalle als offenen, aber überdachten Veranstaltungsplatz zu nutzen. Südlich und westlich der Halle sollen zwei Türme mit relativ kleiner Grundfläche und einer Höhe von jeweils 155m entstehen.

Die weitere Bebauung des Areals wird mehrere sechsstöckige Wohnblöcke umfassen und schließt damit an die ähnliche Wohnbebauung unmittelbar östlich der Paketposthalle an.

Was ist nun von diesem Projekt zu halten? Die Idee, das riesige Tonnengewölbe der Paketposthalle für eine vielfältige kulturelle Nutzung zu öffnen, ist sicher ein Gewinn. Damit wird für die stark steigende Anzahl an Bewohnern im gesamten Neubaugebiet nördlich der Gleise ein attraktives städtisches Zentrum mit einem ganz eigenen Charakter geschaffen, vgl. die Bilder des Projektkonzepts. Dabei verzichtet die Planung auf eine Erschließung des Geländes durch Straßen. Das Areal wird somit autofrei und ist über die unmittelbar südlich verlaufende Stammstrecke der S-Bahn hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Umstritten ist jedoch die Höhe der Türme, die – eineinhalbfach so hoch wie die Frauenkirche – nicht nur das bebaute Areal, sondern über Jahrzehnte hinaus das gesamte Stadtbild Münchens maßgeblich beeinflussen werden. Braucht es das, damit München – endlich – seine von manchen als provinziell empfundene Abneigung gegenüber Hochhäusern überwindet? Bereits bei der Vorstellung des Entwurfs der Hochhausstudie vom Januar 2021 deuteten sich solche Vorstellungen im Planungsreferat an, wenn in der Präambel der Studie ausgeführt wird:

„Hochhäuser werden als selbstverständlicher Teil der Stadt verstanden. Nur indem sich Hochhäuser, durch verständliche und wiederkehrende Prinzipien, als erkennbarer Typus zeigen, können sie ein alltäglicher Bestandteil der Stadt werden. „

Genau das ist die Frage, ob Hochhäuser in München wirklich „selbstverständlich“ oder „alltäglich“ sein müssen, oder ob nicht der besondere Charme Münchens als „größtes Dorf Deutschlands“ auch darin liegt, auf solche Bauten bislang verzichtet zu haben. Objektive Wahrheiten gibt es dazu nicht, aber jede Menge Meinungen und Diskussionen.

Wie bereits erwähnt, hat der Stadtrat daher im Januar beschlossen, ein Bürgergutachten zu diesem Bauprojekt erstellen zu lassen, denn

„ein Bürgergutachten [eignet sich] gerade für polarisierende Projekte und zur Lösung von kontroversen Problemen, da Meinungen nicht nur abgefragt, sondern komplexe Fragestellungen angemessen diskutiert werden. Vor allem werden die unterschiedlichen Perspektiven und Planungskonflikte offen angesprochen und dargestellt. […] Ziel ist es, Vorschläge zur weiteren Entwicklung zu erarbeiten und in einem Gutachten festzuhalten.“

(Auszug aus der aktuellen Vorlage)

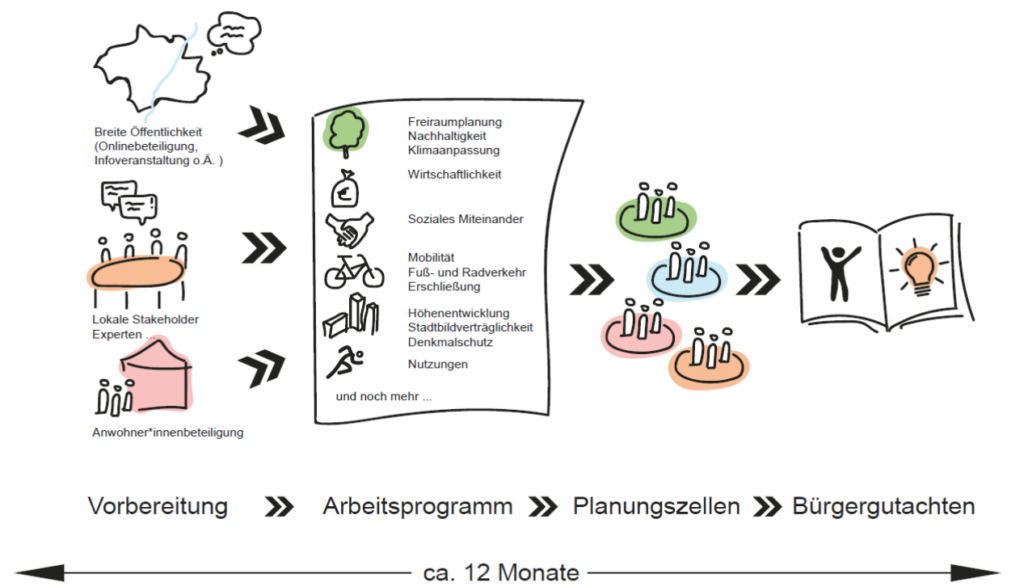

Wie das funktionieren soll, zeigt schematisch folgende Abbildung:

Die Grundidee besteht darin, dass 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sich vier Tage lang unter Anleitung einer neutralen Leitung intensiv mit dem Projekt beschäftigen und danach ihre Überlegungen in einem Gutachten zusammenstellen. Die Teilnehmer werden dazu in sogenannte Planungszellen von etwa 25 Personen aufgeteilt, die sich mit einzelnen Themenfeldern befassen, wie der Stadtbildverträglichkeit, dem Klimaschutz, dem sozialen Miteinander und vielen weiteren Aspekten, auf die das geplante Bauprojekt Auswirkungen hat.

Die Diskussion der Teilnehmer in den Planungszellen folgt einer durch die neutrale Leitung vorgegebenen Struktur: Vorträge von Fachleuten und Beteiligten gehören ebenso dazu wie Ortstermine zur Besichtigung des Areals. Laut Vorlage sind auf diese Weise in Deutschland bereits über 100 Bürgergutachten erstellt worden, davon zwei in München, zuletzt 2017 zur Neugestaltung des Viktualienmarktes.

Betrachtet man exemplarisch die über 80 Seiten des Bürgergutachtens zum Viktualienmarkt, erkennt man die Stärken dieses Werkzeugs: Die vielen unterschiedlichen Aspekte, die einen attraktiven Markt in der Mitte Münchens ausmachen, konnten detailliert von den Gutachterinnen und Gutachtern herausgearbeitet werden. Vielfältige Alltagserfahrungen sind dabei mit eingeflossen und haben der Stadtverwaltung hilfreiche Anregungen bei der anstehenden Umgestaltung der Marktstände gegeben.

Beim Paketpostareal liegt die Sache möglicherweise anders. Denn hier geht es im Kern um die einfache Frage, ob man dem Bau der Türme in der geplanten Höhe zustimmt oder eben nicht. Eine Konsenslösung ist da kaum vorstellbar. Zu groß scheint mir der Gegensatz zwischen den Verfechtern des Hochhausbaus einerseits und denjenigen, die am Ergebnis des Bürgerentscheids von 2004 festhalten wollen.

Vor diesem Hintergrund kann das neue Bürgergutachten allenfalls neue Argumente entwickeln und in die Diskussion einbringen, die von den politischen Entscheidungsträgern in Verwaltung, Parteien oder auch Anwohnerinitiativen, etc. bislang noch nicht gesehen oder aufgegriffen worden sind. Es sollte jedoch nicht die verantwortliche Entscheidung der Stadträtinnen und Stadträte ersetzen. Das Ergebnis darf nicht als eine Art Umfrage zum vermeintlichen Bürgerwillen über das Hochhausprojekt missverstanden werden. 100 Münchnerinnen und Münchner sind eine viel zu geringe Anzahl, um repräsentativ die Meinung der Stadtbevölkerung abbilden zu können. Zudem werden sie möglicherweise durch die vorgegebene Strukturierung ihrer Arbeit und durch das Leitungsteam – bewusst oder unbewusst – zu bestimmten Schlüssen geführt.

Letztlich wird daher das Gutachten die Debatte, ob in München die bisherige Zurückhaltung beim Hochhausbau aufgegeben werden soll, zwar bereichern, aber nicht beenden. Im Gegenteil, sollte sich der Stadtrat am Ende für eine Genehmigung der beiden Türme entscheiden, wäre es für mich nicht überraschend, wenn es zu einer Neuauflage des Bürgerentscheids von 2004 kommt. Damals haben sich die Münchnerinnen und Münchner mit einer denkbar knappen Mehrheit von 50,8% gegen den Bau von Hochhäusern entschieden, die im Bereich des mittleren Rings liegen und die Frauenkirche überragen. Wie eine Neuauflage dieser Abstimmung ausgehen würde, kann ich nicht vorhersagen.

Die dritte Welle in München

Ein weiteres Mal bestimmt Corona die Diskussion in der Vollversammlung des Stadtrates. Am vergangenen Mittwoch hat der Leiter des städtischen Krisenstabes Wolfgang Schäuble aktuelle Daten zur Entwicklung der Coronalage in München präsentiert, die im Folgenden genauer betrachtet werden. Dabei zeigt sich, dass mit fortschreitender Impfung die Zusammenhänge komplizierter werden und sich die Einschätzung der Situation in München nicht mehr nur auf die allgemeine Inzidenz stützen sollte.

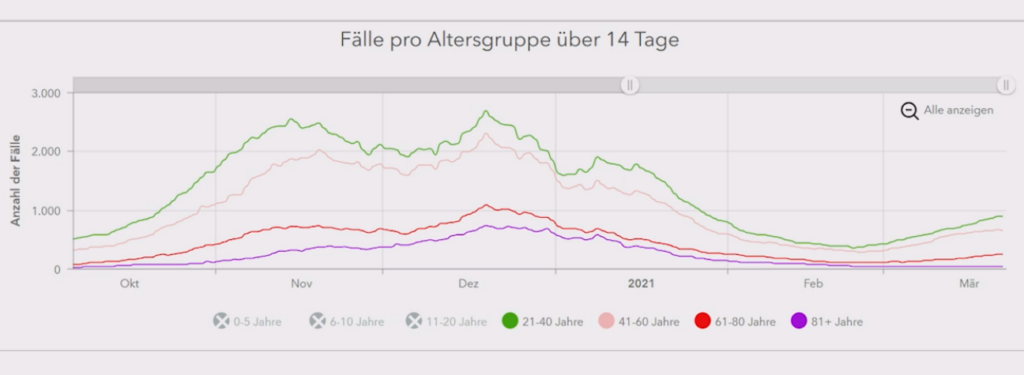

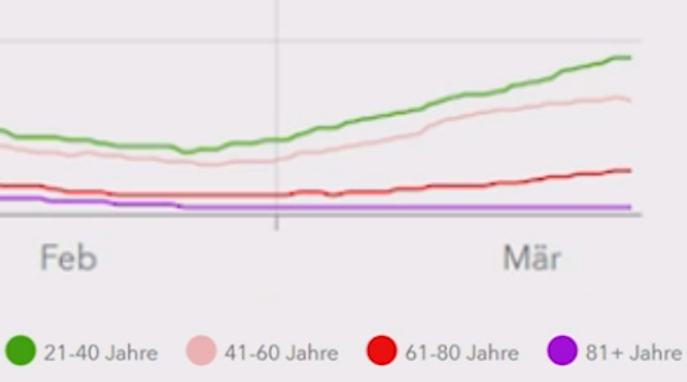

Natürlich sind die Infektionszahlen ein ganz wichtiger Parameter des Geschehens hier in München. Das von Herrn Schäuble dazu präsentierte Schaubild sieht wie folgt aus:

Anders als die auf muenchen.de tagesgenau präsentierten Daten sind hier die Infektionen auch nach Altersgruppen aufgeschlüsselt. Der Verlauf war dabei zwischen Oktober und Januar in allen Altersgruppen im Wesentlichen gleich mit einem starken Anstieg im Oktober / November, dem Höhepunkt der zweiten Welle kurz vor Weihnachten und dem starken Rückgang im Januar.

Der Verlauf in den Monaten Februar und März ist jedoch anders, hier nochmal im Detail dargestellt:

Wie Herr Schäuble in der Vollversammlung zutreffend bemerkt hat, ist der Effekt der Impfungen unübersehbar: Während die Fallzahlen seit Mitte Februar in den drei Altersgruppen 20 – 80 wieder steigen, sind in der Altersgruppe 81+ seit Ende Februar praktisch keine Infektionen mehr aufgetreten. Das finde ich beeindruckend, auch und gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass laut den Angaben auf muenchen.de die Mutation B.1.1.7 in München inzwischen einen Anteil von 86% einnimmt.

Was folgt daraus für die weitere Entwicklung? Herr Schäuble hat sich damit nur kurz befasst und Überlegungen über die zu erwartende Beanspruchung der Kliniken angestellt (dazu unten mehr).

Hier soll zunächst noch einmal festgehalten werden, dass der Schutz der Altersgruppe 81+ in München erhebliche Auswirkungen auf mögliche Opferzahlen der Pandemie in der dritten Welle hat:

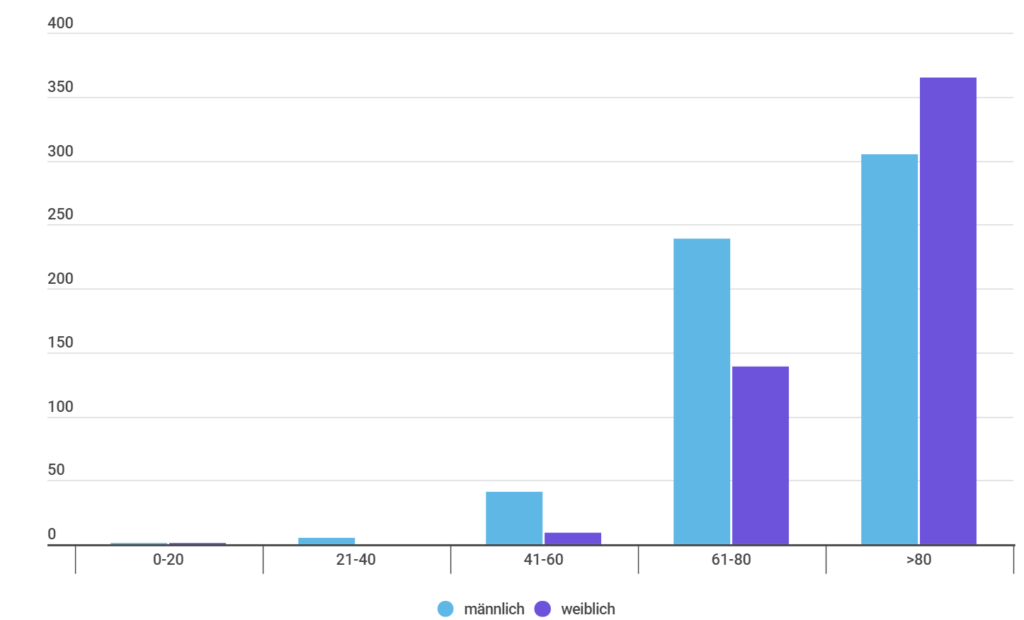

Über 60% der ca. 1100 Todesfälle der Pandemie in München betreffen die Altersgruppe >80. Diese Gruppe ist ab jetzt glücklicherweise im Wesentlichen geschützt, wie der Verlauf der Infektionszahlen im Februar und März eindrücklich zeigt. Damit reduzieren sich auch die zu erwartenden Opfer in der dritten Welle um 60%. Würde es gelingen, auch die Altersgruppe 61 – 80 noch vor einem großen Anstieg der Inzidenzen zu impfen, wäre die dritte Welle kein wirkliches Problem mehr, da die Anzahl der Todesfälle in der Altersgruppe unter 61 vergleichsweise gering ist.

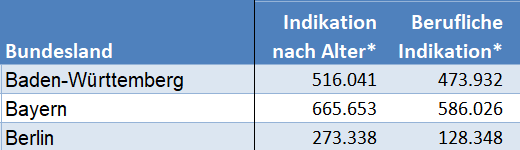

Aber genau hier hakt es und das liegt nicht an der Münchner Kommunalpolitik, sondern an der verfehlten Impfstrategie des Freistaats. Denn schaut man sich an, wie die Impfdosen in Bayern bislang verteilt worden sind, sieht man Folgendes:

Bayern und auch Baden-Württemberg haben nur geringfügig mehr Impfdosen an die altersbedingten Risikogruppen verteilt als an Empfänger mit beruflicher Indikation (Ärzte, Pfleger, aber auch Polizisten, Lehrerinnen und Lehrer, etc.). Ganz anders in Berlin: Hier ist man offensichtlich der Empfehlung der Ständigen Impfkommission gefolgt und hat nicht dem Druck einzelner Interessengruppen nachgegeben. Berlin hat zwar auch sein Klinikpersonal geimpft, ist aber trotzdem viel weiter als Bayern bei der Impfung der gefährdeten Bevölkerungsteile. Während in Bayern noch lange nicht alle der etwa 830.000 80+ -Jährigen geimpft sind, ist diese Gruppe in Berlin bereits durchgeimpft. Zudem sind dort schon über 60.000 Personen unter 80 geimpft worden (in Berlin gibt es nur etwa 211.00 Personen über 80). In München steht laut Aussage der Leiterin des Gesundheitsreferats, Beatrix Zurek, die Impfung aller Impfwilligen, die 81 Jahre und älter sind, kurz vor dem Abschluss.

Die weitere Entwicklung der dritten Welle in München wird durch zwei gegenläufige Effekte bestimmt:

Herr Schäuble hat in seinem Vortrag bereits daraufhin gewiesen, dass die Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken der Stadt „jünger“ werden, mit der Präzisierung, dass es sich dabei im Wesentlichen um die Altersgruppe 60 – 80 handelt. Das ist wenig überraschend, da diese Personengruppe aufgrund ihres Alters einerseits immer noch stark gefährdet ist und andererseits weiterhin auf eine Impfung warten muss. Problematisch ist die längere Verweildauer dieser Patienten im Krankenhaus und auf den Intensivstationen als die Altersgruppe 80+, die bislang einen großen Teil der Patienten ausgemacht hat.

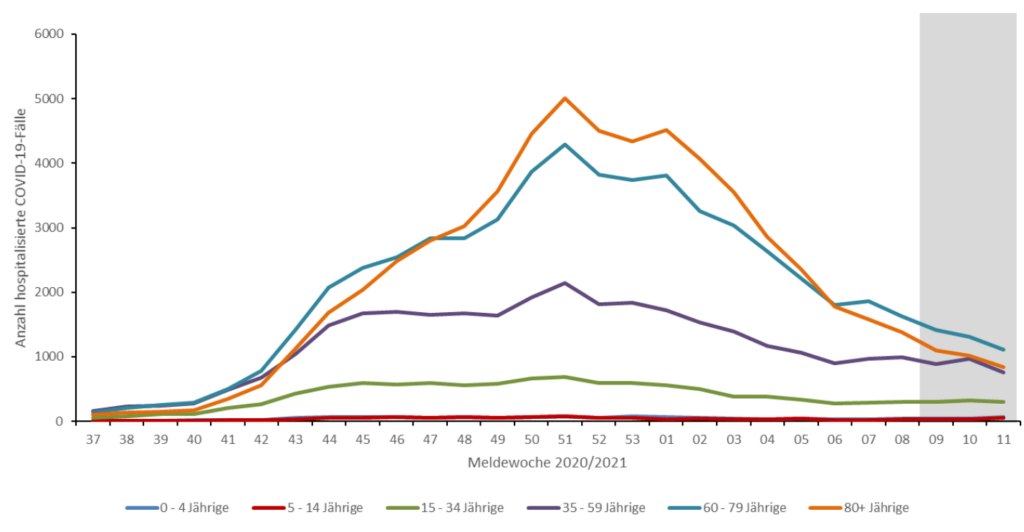

Andererseits sind durch die bereits erfolgten Impfungen auch erhebliche Entlastungen in den Krankenhäusern in der dritten Welle gegenüber der zweiten Welle zu erwarten. Das kann man an folgendem Schaubild des RKI zur Altersverteilung der Krankenhauseinweisungen erkennen:

Fällt die Altersgruppe 80+ (orangefarbene Linie) weg, weil sie sich wegen der bereits erfolgten Impfung nicht mehr infiziert, reduziert sich die Belastung der Krankenhäuser um etwa 40%. Würden auch die 60 – 79 jährigen (blaue Linie) geimpft, wäre die zusätzliche Entlastung noch einmal fast genauso groß.

Wie sich die beiden gegenläufigen Effekte in der dritten Welle auswirken, ist schwer vorherzusagen. Klar ist aber, worauf es jetzt ankommt: Maßgeblich für die Verringerung von Todeszahlen und eine Überlastung des Gesundheitssytems ist nicht die Inzidenz insgesamt, sondern das Vermeiden von Erkrankungen der noch ungeschützten, aber massiv gefährdeten Altersgruppe 61 – 80. Diese Gruppe muss so schnell wie möglich geimpft werden, ohne Verzögerungen durch das Impfen weiterer Berufsgruppen jüngeren Alters. Gelingt dies nicht und steigt die Inzidenz in dieser Altersgruppe weiter an, so wie es sich auf dem Schaubild von Herrn Schäuble oben abzeichnet, kommen die Kliniken irgendwann an ihre Grenzen und die Zahlen der Pandemieopfer werden noch einmal deutlich zunehmen, in München und auch anderswo. Als Alternative bleibt dann nur noch der allgemeine Lockdown, um die Inzidenz in allen Altersgruppen und damit auch in der Gruppe 60 – 80 zu senken. Die Kollateralschäden einer solchen Vorgehensweise sind enorm.

Die neue bayrische Grundsteuer

Wie bereits in einem Bericht vor einigen Tagen am Rande erläutert, muss die Grundsteuer von allen Münchnerinnen und Münchnern bezahlt werden, entweder direkt als Eigentümer einer Immobilie oder als Mieter, auf den die Grundsteuer über die Nebenkosten umgelegt wird. Ein trockenes und schwieriges Thema, das aber alle angeht. Am vergangenen Dienstag wurde die geplante Neuregelung der Grundsteuer in Bayern im Finanzausschuss des Stadtrats vorgestellt und – durchaus streitig – diskutiert.

Zum Hintergrund: Bislang wurde die Grundsteuer in ganz Deutschland nach folgender Formel bestimmt:

Grundsteuer = Einheitswert x Grundsteuermesszahl x Hebesatz

Der Einheitswert sollte nach der bisherigen Rechtslage den Wert des jeweiligen Grundstücks bzw. der Wohnung oder des Hauses widerspiegeln. Die Grundsteuermesszahl ermöglicht, Grundstücke mit unterschiedlicher Bebauung (Gewerbe, Wohnungen oder Einfamilienhaus, etc.) unterschiedlich zu besteuern. Durch den vom Stadtrat festzulegenden Hebesatz kann jede Stadt für sich die Höhe der Grundsteuer bestimmen. Sie bekommt auch die Einnahmen aus der Grundsteuer – in München immerhin über 300 Mio EUR pro Jahr.

Problematisch war in der Vergangenheit die Festlegung der Einheitswerte. Hier wurde in Westdeutschland auf veraltete Datenbestände von 1964 zurückgegriffen und in den neuen Bundesländern sogar auf Daten von 1935. Mit dem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese Vorgehensweise nur noch bis Ende 2024 zulässig ist. Zum 1. Januar 2020 wurde daher die Grundsteuer in einem Bundesgesetz neu geregelt. Allerdings können die Länder davon abweichen und selber entscheiden, wie im jeweiligen Land die Grundsteuer bestimmt wird. Von dieser Öffnungsklausel hat der Freistaat Gebrauch gemacht und im vergangenen Dezember einen eigenen Entwurf für die neue bayrische Grundsteuer vorgelegt. Die wichtigsten Inhalte des Entwurfs hat der Stadtkämmerer am vergangenen Dienstag in einer Vorlage für den Ausschuss zusammengefasst.

Ein ganz zentraler Aspekt betrifft die Frage, was überhaupt besteuert wird. Bislang war es der Wert eines Grundstücks und des gegebenenfalls darauf befindlichen Gebäudes. Die gesetzliche Regelung des Bundes hält daran fest. In Zukunft sollen die Einheitswerte unter Berücksichtigung mehrerer Parameter neu berechnet werden. Maßgeblich sind dann unter anderem das Alter des Gebäudes, aber auch mögliche Erträge wie Nettokaltmieten. Die Erfassung all dieser Parameter ist nicht einfach und bringt gegebenenfalls einen großen Verwaltungsaufwand mit sich.

Der Entwurf des Freistaates geht einen ganz anderen Weg. Hier wird nicht der Wert besteuert, sondern die Fläche, die viel einfacher zu erfassen ist. Zur Rechtfertigung hat man das sogenannte „Äquivalenzprinzip“ erfunden, das in der Vorlage so zusammengefasst ist:

„Es wird davon ausgegangen, dass dem einzelnen Grundstückseigentümer in der Regel umso mehr Aufwand für bestimmte lokale öffentliche Leistungen seiner Gemeinde zuordenbar sei, je größer das Grundstück ist. Ausgangspunkt sind die physikalischen Flächengrößen von Grundstück und Gebäude. […] Beispiele für lokale öffentlichen Leistungen im Sinne des Gesetzes sind der Schutz des Privateigentums durch Brandschutz oder Räumungsdienste, Infrastrukturausgaben, Ausgaben für Kinderbetreuung und Spielplätze, Ausgaben für kulturelle Einrichtungen und Ausgaben zugunsten der Wirtschaftsförderung.“

Nach dem Äquivalenzprinzip fällt für die Villa in Altbogenhausen der gleiche Betrag an wie für ein Anwesen gleicher Größe in Milbertshofen. Bei einem Ansatz, der auf den Wert abstellt, wäre das ganz anders.

In Bayern tritt damit in Zukunft an die Stelle des Einheitswertes der sogenannte „Grundsteuerausgangswert“, der sich sehr einfach berechnet: Dazu multipliziert man die Grundstückfläche mit einem Äquivalenzbetrag von 0,04EUR/qm und die Nutzfläche eines gegebenenfalls darauf befindlichen Gebäudes mit einem Äquivalenzbetrag von 0,50EUR/qm. Wie unter dem alten Recht gibt es auch im Entwurf eine Grundsteuermesszahl, die den Gebäudetyp berücksichtigt und beispielsweise für sozialen Wohnungsbau eine Reduzierung um 25% vorsieht. Auch die Möglichkeit der Gemeinde, das Grundsteueraufkommen in seiner Höhe durch den Hebesatz selbst zu bestimmen, bleibt nach dem Entwurf erhalten. Die neue Formel sieht damit so aus:

Grundsteuer = [Fläche x Äquivalenzbetrag] x Grundsteuermesszahl x Hebesatz

Allerdings werden nach Aussage des Stadtkämmerers die bayrischen Städte bei den geplanten Äquivalenzbeträgen von 0,04EUR bzw. 0,50EUR die Hebesätze verdoppeln müssen, um insgesamt das gleiche Steueraufkommen wie bisher zu erreichen. Die Ausschussmitglieder waren sich darin einig, dass dies keine populäre Entscheidung des Stadtrats sein wird, vor allem, wenn die Öffentlichkeit irrtümlich glaubt, damit würde die Grundsteuer gegenüber dem Istzustand verdoppelt.

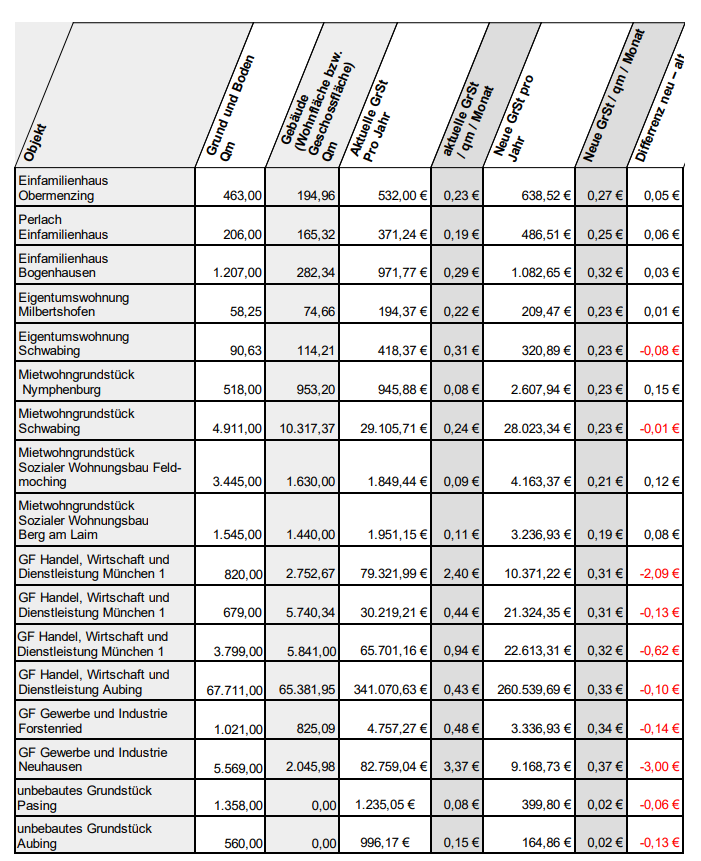

Unter der Annahme einer Verdopplung des Hebesatzes sind die Veränderungen der zu zahlenden Grundsteuer gegenüber den bisher gezahlten Beträgen eher gering, wie man den folgenden Modellrechnungen für beispielhafte Münchner Immobilien entnehmen kann:

Worum ging dann der Streit im Ausschuss ? Im Wesentlichen um Aspekte, die im Entwurf des Freistaats nicht geregelt sind:

SPD und Grüne haben deutlich die fehlende Streichung der Umlagefähigkeit kritisiert. Damit kann auch in Zukunft der Vermieter die Grundsteuer auf den Mieter umlegen. Erwartungsgemäß sahen die Stadträte von FDP und CDU das ganz anders. Ihr Argument ist, dass ohne die Umlagefähigkeit die Grundsteuer einfach in einer entsprechend erhöhten Kaltmiete versteckt würde, so dass sich auch dann für die Mieter nichts ändern würde.

Aus meiner Sicht ist das Gegenargument von FDP und CDU nicht stichhaltig. Denn außerhalb der bayrischen Großstädte ist solch ein Mietanstieg am Markt vielleicht gar nicht durchsetzbar. In Ballungszentren wie München kann und wird der Mietpreisanstieg durch verschiedene Vorschriften mehr und mehr eingeschränkt (Mietpreisbremse etc.). Im Ergebnis wäre daher eine Streichung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer für die Mieter durchaus von Vorteil.

Ein weiterer Kritikpunkt von SPD und Grünen betrifft die fehlende Baulandsteuer (auch „Grundsteuer C“ genannt). Nach dem vorliegenden Entwurf gibt es keine Möglichkeit zur Erhöhung der Grundsteuer für erschlossene, aber unbebaute Flächen einer Gemeinde. Das sieht auch der Bayrische Städtetag kritisch, der sich unter der Führung des Augsburger Bürgermeisters Gribl (CSU) bereits in einer Presseerklärung geäußert hat:

„Die Grundsteuer C ist ein unverzichtbares Instrument zur Flächenmobilisierung für den Wohnungsbau. Damit können baureife Grundstücke, solange sie nicht bebaut sind, mit einer Steuer belegt werden. Der Bayerische Städtetag erwartet, dass der Freistaat diese bundesrechtlich vorgesehene Möglichkeit in Bayern in einem Landesgrundsteuergesetz umsetzt.“

In der Tat erscheint es unverständlich, warum nicht einmal den großen Städten Bayerns, die alle mit steigenden Mieten kämpfen, diese Steuerungsmöglichkeit eröffnet wird, die ja auch der Bund in seinem Entwurf vorgesehen hat. Denn mit einer höheren Grundsteuer auf Flächen, auf denen Wohnungen entstehen könnten, die aber – aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch zur Spekulation auf steigende Bodenpreise – nicht bebaut sind, steigt der Handlungsdruck für deren Eigentümer.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Staatsregierung von dieser Kritik – auch aus den eigenen Reihen – noch beindrucken lässt und wie die neue Grundsteuer in Bayern endgültig aussehen wird.

Corona und die Kriminalität in München

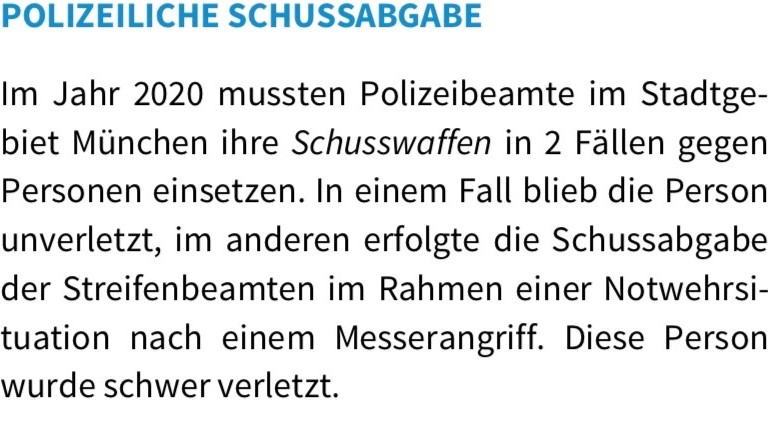

Wer diesen Seiten schon etwas länger folgt, wird sich vielleicht an einen Bericht zum Sicherheitsreport 2019 erinnern. Die damaligen Überlegungen zur guten Sicherheitslage in München gelten – jedenfalls auf den ersten Blick – auch für den Sicherheitsreport 2020, der gestern im Kreisverwaltungsausschuss vorgestellt worden ist. Man sieht auch, dass die zahlreichen Corona-Maßnahmen wenigstens einen Vorteil haben: Die Sicherheitslage ist 2020 in vielen Bereichen noch besser geworden. Auf den Punkt gebracht kann man das am Schusswaffengebrauch der Münchner Polizei ablesen:

Käme ein Polizist aus Chicago nach München, würde er vermutlich nach wenigen Wochen aus Langeweile seinen Job aufgeben.

Ein genauerer Blick auf das umfangreiche Zahlenwerk des Sicherheitsreports 2020 zeigt jedoch einige Verschiebungen in den Statistiken und auch beunruhigende Entwicklungen. Denn wie im Einzelhandel führt Corona zu einer Art „Strukturwandel“ der Kriminalität, der im Folgenden kurz beleuchtet werden soll:

Diebstahl ist in Zeiten des überall geltenden Abstandsgebots und der Ausgangsbeschränkungen offensichtlich viel schwieriger geworden. So sind beispielweise Taschendiebstähle im ÖPNV um fast 25 % zurückgegangen. Kein Wunder, wenn es keine vollen U-, S- oder Straßenbahnen mehr gibt und bereits das Eindringen in den persönlichen Corona-Umkreis mit einem Radius von 1,5m als Bedrohung empfunden wird.

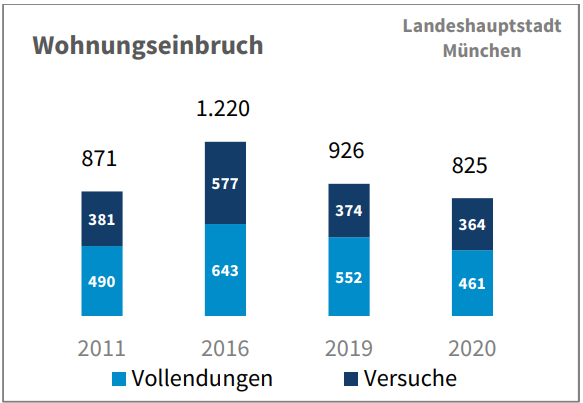

Auch die Anzahl der Wohnungseinbrüche hat im vergangenen Jahr weiter deutlich abgenommen.

seit dem Höhepunkt in 2016. Im 2020 noch einmal um mehr als 10%.

Bei Reise- und Ausgangsbeschränkungen mit andauerndem Homeoffice muss ein Einbrecher fast immer damit rechnen, Bewohner der Wohnung oder des Hauses anzutreffen. Das schreckt ab. Zudem ist der „Bandentourismus“ von zumeist osteuropäischen Einbrecherbanden durch die Grenzschließungen eingeschränkt.

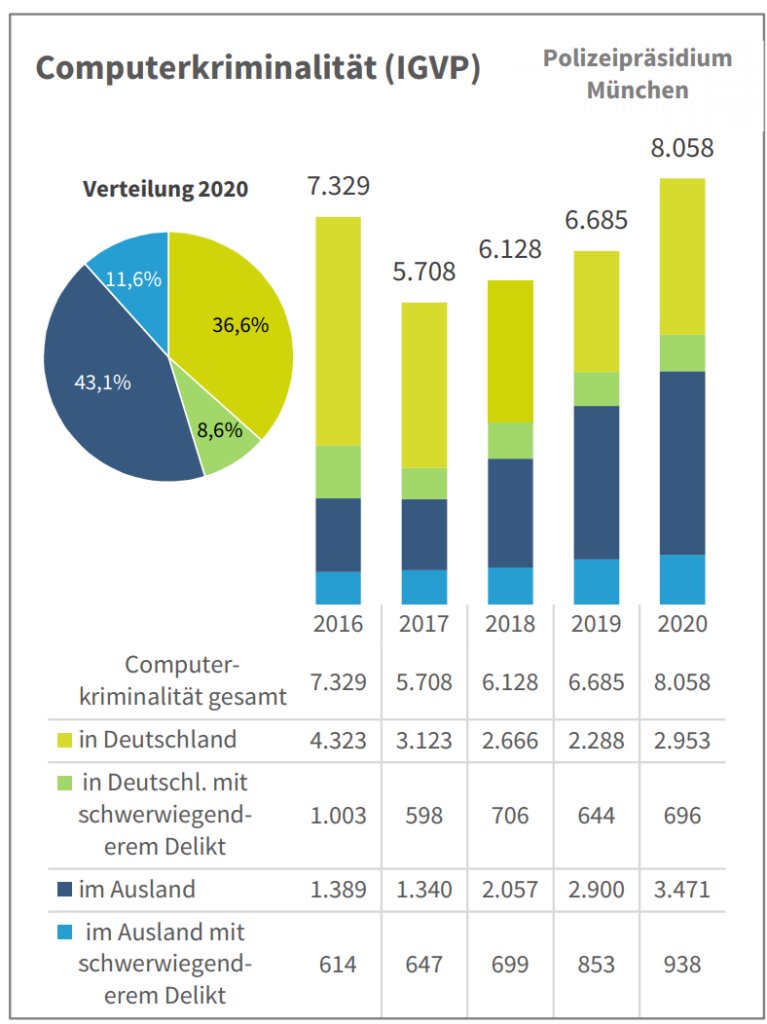

Auf der anderen Seite ist der Bereich der Computerkriminalität stark angestiegen:

Angriffe auf Computer von Münchnerinnen und Münchner erfolgen vielfach aus dem Ausland, wie mit den verschiedenen Farben im Bild oben für die unterschiedlichen Tatorte dargestellt. Den größten Anteil an der Computerkriminalität hat mit über 21% das Ausspähen von Zugangsdaten zur Vorbereitung eines späteren Betrugs – beispielsweise mit den bekannten Phishing-Emails. Manch einer, der mit wenig Erfahrung und Kenntnissen im Lockdown mit dem Online-Shopping begonnen hat, könnte hier ein Opfer geworden sein.

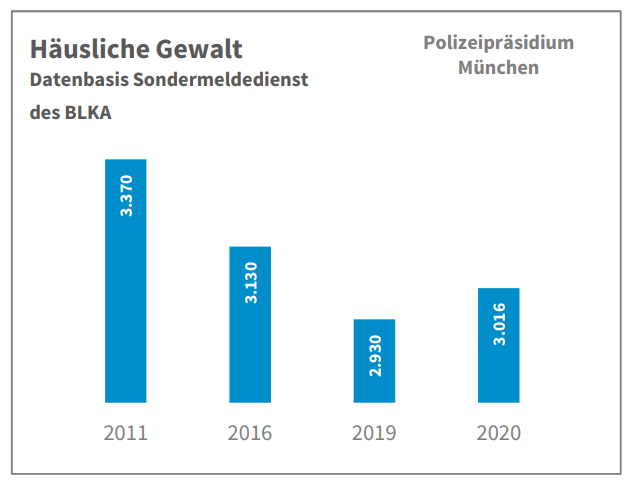

In seinem Vortrag vor dem Ausschuss ist der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel auch auf die Frage eingegangen, ob der Lockdown zu mehr häuslicher Gewalt geführt hat. Der erfasste Anstieg von 2930 auf 3016 Fälle ist nach Auffassung des Polizeipräsidenten innerhalb der „normalen“ Schwankungsbreite. In der Diskussion wurde von den Ausschussmitgliedern jedoch auf anderslautende Berichte von Opferverbänden wie dem Weißen Ring hingewiesen und eine hohe Dunkelziffer vermutet.

Aus meiner Sicht wird erst der Sicherheitsreport 2021 ein klareres Bild für einen Jahresvergleich liefern, da der weitaus größere Teil des immer noch andauernden Lockdowns im laufenden Jahr liegt. Wie bereits in einem anderen Bericht ausgeführt, zeigen genauere Zahlen für die einzelnen Monate durchaus eine signifikante Zunahme häuslicher Gewalt im Zeitraum des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020.

Erheblich angestiegen sind die Zahlen im Bereich der Sexualdelikte, allerdings in erster Linie durch verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit – #MeToo -, aber auch durch internationale Zusammenarbeit der Polizeibehörden bei der Verfolgung von Kinderpornographie.

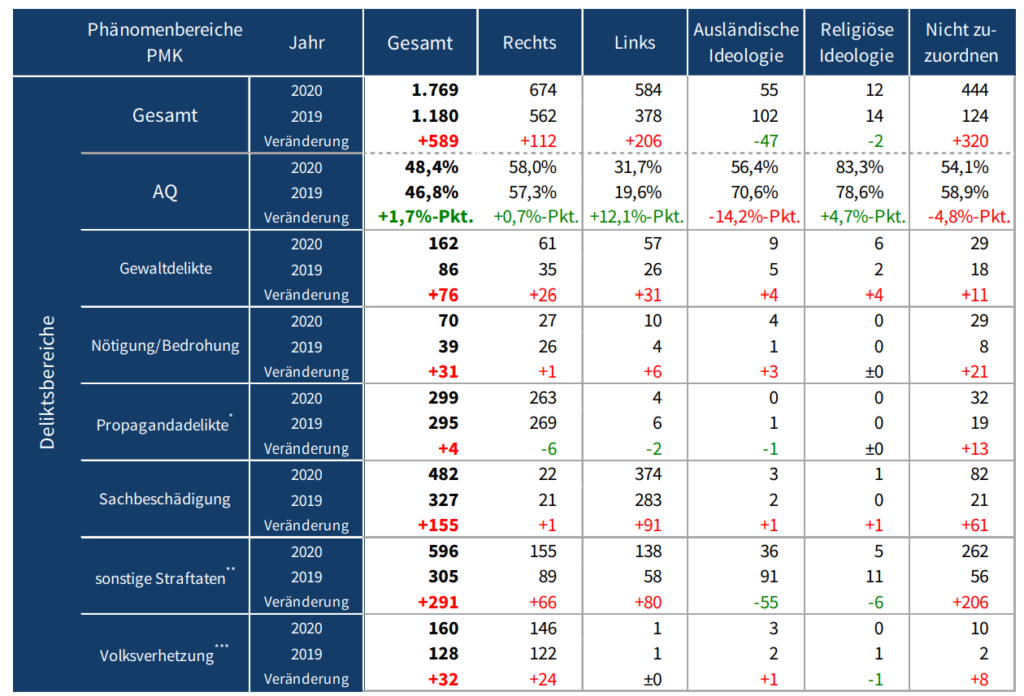

Ein weiterer Schatten auf der ansonsten so guten Sicherheitslage ist die deutliche Zunahme der politisch motivierten Kriminalität an beiden Enden des politischen Spektrums. Ein genauerer Blick auf die Statistik zeigt, dass rechte und linke Extremisten unterschiedliche Schwerpunkte haben:

Sowohl aus der Tabelle als auch aus zusätzlichen Erläuterungen im Bericht sieht man, dass rechtsextreme Gewalt häufig zu Körperverletzungen führt (57 Fälle der insgesamt 61 Gewaltdelikte in der Tabelle oben) und hier die Zahlen deutlich gestiegen sind. Gewaltdelikte linksextremer Täter sind nur zu einem kleineren Teil Körperverletzungen, sondern werden vielfach als gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- oder Luftverkehr klassifiziert. Erschreckend ist auch die hohe Zahl der Sachbeschädigungen mit einer Steigerung von 30% gegenüber 2019. Allerdings ist laut Sicherheitsreport der größte Teil davon das Aufsprühen von irgendwelchen Parolen, die nur kleinere Schäden verursachen.

Ob die Corona-Pandemie nicht nur in Einzelfällen, sondern insgesamt mit dem starken Anstieg der Fälle politisch motivierter Kriminalität in Zusammenhang steht, ist den Daten leider nicht zu entnehmen und wurde auch im Ausschuss nicht diskutiert. Die Fragen der Stadträtinnen und Stadträte betrafen in erster Linie die in der Öffentlichkeit viel beachteten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Gefragt wurde insbesondere, ob die Polizei bei zahlreichen Regelverstößen nicht härter einschreiten sollte.

Aus meiner Sicht hat der Polizeipräsident dazu sehr abgewogen geantwortet: Bei Versammlungen sind die rechtlichen Hürden für ein Einschreiten der Polizei vergleichsweise hoch. Ordnungswidrigkeiten durch Versammlungsteilnehmer können nicht ohne Weiteres das Beenden einer Versammlung begründen, auch und gerade unter Abwägung der Folgen eines gewaltsamen Einschreitens der Polizei. Denn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt bei allem Ärger über massenhafte Regelverstöße auch hier – genauso wie bei allen anderen Demonstrationen.

Insgesamt erscheint mir beim genaueren Hinschauen das Bild der Sicherheitslage in München etwas gemischt. Insbesondere im Bereich der Sexualdelikte aber auch im Bereich der politisch motivierten Kriminalität werden erhebliche Anstrengungen der Polizei, der Politik und der ganzen Stadtgesellschaft erforderlich sein, um ein weiteres Ansteigen der Fälle zu verhindern. Wie die Sicherheitslage sich nach dem Ende der Pandemie entwickeln wird, lässt sich gegenwärtig nicht vorhersehen.

Verkehrsversuch – Zwischenlösung – Dauerlösung

Mit diesen drei Stufen könnte man die weitere Entwicklung der Pop-Up-Radwege in München zusammenfassen. Nach der Entscheidung über eine Vorlage im Mobilitätsausschuss am vergangenen Mittwoch werden im April / Mai vier Radwege wieder auferstehen, die im Herbst beseitigt worden sind. Diesmal allerdings längerfristig und in leicht veränderter Form, um die Erfahrungen aus dem Sommer 2020 und die inzwischen durchgeführte Bürgerbeteiligung zu berücksichtigen. Denn bei der Radverkehrsplanung im engen innerstädtischen Raum steckt der Teufel im Detail.

Zur Erinnerung: Kurz nach dem Höhepunkt der ersten Corona Welle im Frühjahr 2020 entstanden auch in München mehrere Pop-Up Radwege auf bisher vom Autoverkehr genutzten Fahrspuren. Allerdings war die offizielle Begründung nicht ein befürchtetes Infektionsrisiko bei der Benutzung des ÖPNV. Stattdessen wurden die Radwege als „Verkehrsversuch“ bezeichnet, mit dem die Verwaltung Erfahrungen für die Planung von dauerhaften Radwegen gewinnen wollte. Im Herbst wurden die Radwege wieder beseitigt – obwohl die Inzidenzzahlen gerade rasant am Steigen waren. Damit wurde Zeit gewonnen, um die vom Oberbürgermeister immer wieder betonte Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und mit den unmittelbar betroffenen Anwohnern und Gewerbetreibenden den genauen Verlauf der Radwege zu diskutieren.

Im Folgenden werden die vier Projekte aus der Vorlage kurz dargestellt:

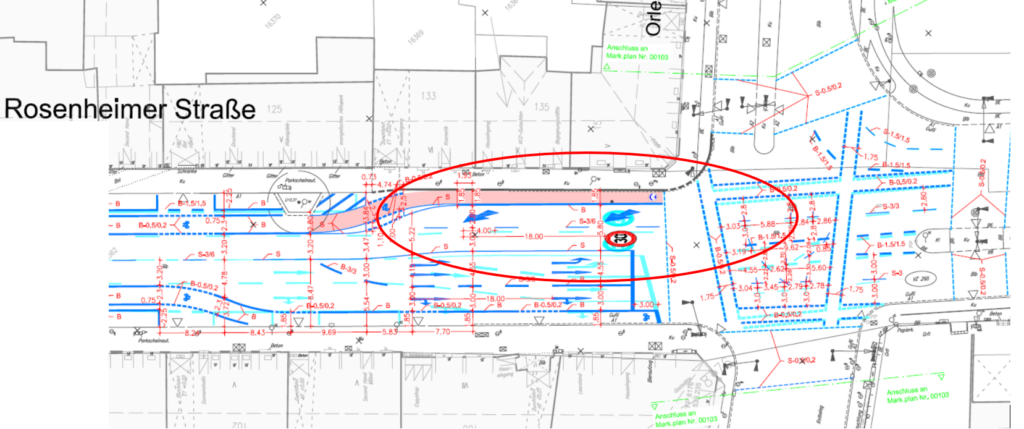

1. Rosenheimer Straße

Zwischen Rosenheimer Platz und Orleansstraße gibt es gegenwärtig keinen Radweg, aber jeweils zwei Fahrspuren für den KfZ-Verkehr in beide Richtungen. Alternative Radstrecken von Ramersdorf / Perlach Richtung Innenstadt sind hier aufgrund der Gebäudeverteilung unmöglich. Denn anders als vom CSU-Fraktionsvorsitzenden im Ausschuss vorgetragen, verläuft die Balanstraße nicht parallel zur Rosenheimer Straße und stellt damit keine mögliche Alternative da.

Aus meiner Sicht führt kein Weg an einer Reduzierung der Fahrspuren vorbei, um durchgängig ein sicheres und attraktives Radeln auf der Rosenheimer Straße zu ermöglichen.

Allerdings entsteht durch die Verringerung auf nur noch eine Fahrspur stadteinwärts eine Rückstaugefahr im Kreuzungsbereich mit der Orleansstraße:

Gegebenenfalls, so die Vorlage, könnte durch eine Anpassung einer Ampelschaltung der Zulauf von Fahrzeugen in den Kreuzungsbereich bereits vorab reduziert werden, um solche Rückstaus zu vermeiden. Im weiteren Verlauf Richtung Stadtmitte treten keine größeren Probleme mehr auf. Als Ergebnis der Gespräche mit den Gewerbetreibenden und Anwohnern wird es auf Kosten einiger Parkplätze zwei Lieferzonen geben, in denen Fahrzeuge kurz halten können, ohne dass Radler auf dem Radweg behindert werden.

2. Theresienstraße

Auch hier soll der Radweg aus dem Sommer 2020 wieder auferstehen, was erneut zu einem Wegfall von einer der zwei Fahrspuren führen wird.

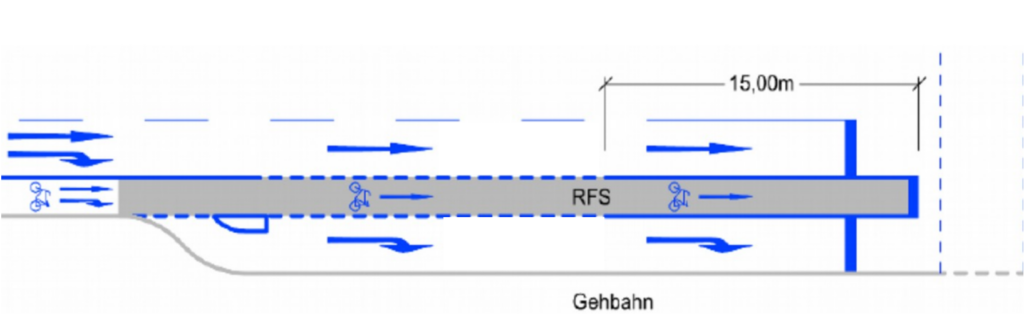

In der Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung zu diesem Projekt wurde insbesondere die Neugestaltung von Kreuzungen diskutiert. Dabei geht es darum, ob der zukünftige Radweg rechts neben einer Abbiegespur verlaufen soll oder besser als Radverkehrsstreifen (RFS) in der Mitte, wie in dieser Abbildung aus der Vorlage vorgeschlagen:

Üblicherweise verläuft ein Radweg ganz rechts neben allen Fahrspuren. Wenn im Kreuzungsbereich gefährliche Unfälle zuverlässig vermieden werden sollen, verlangt dies jedoch immer eine Ampel, die so geschaltet ist, dass Kollisionen zwischen rechts abbiegenden Fahrzeugen und Radfahrern ausgeschlossen sind. Im Verkehrsfluss kostet das aber zusätzliche Zeit. Gemäß der Vorlage wird bei der jetzigen Planung der neuen Radwege daher die Variante des Mittelstreifens bevorzugt.

Aus meiner (jahrelangen Radler-) Sicht ist der Mittelstreifen die richtige Lösung, vorausgesetzt

– der Streifen ist hinreichend breit, damit sich auch unerfahrene Radler dort sicher fühlen, und

– die Autos fahren langsam, d.h. Tempo 30.

Dann erscheint mir der Spurwechsel der Autos auf die Abbiegerspur über den Radweg hinweg kein Problem, da die Geschwindigkeitsunterschiede gering sind und Autofahrer – anders als an der eigentlichen Kreuzung – nicht überfordert sind, beim Überfahren des Radstreifens genau auf die Radler zu achten.

3. Gabelsbergerstraße

Hier ist in ähnlicher Weise ein Radweg auf einer der beiden Fahrspuren der bislang zweispurigen Einbahnstraße geplant. Im Bereich der Bushaltestelle an den Pinakotheken werden laut Vorlage zusätzlich zur Fahrspur etwa 15 Parkplätze entfallen müssen, um einen Konflikt zwischen Radlern, dem Bus und den Autos an der Kreuzung mit der Barer Straße zu vermeiden.

4. Elisenstraße

Stark umstritten war im Ausschuss der geplante Radweg in der Elisenstraße. Wie bereits im Verkehrsversuch im Sommer 2020 soll auch der wieder auferstandene Radweg dazu führen, dass in beiden Richtungen jeweils eine der beiden Fahrspuren entfällt.

Die CSU hat mit einem Änderungsantrag versucht, den Ausschuss davon zu überzeugen anstelle der Fahrspuren auf die seitlichen Parkplätze zu verzichten. Dies fand jedoch keine Mehrheit, auch wegen des Arguments der Verwaltung, dass jedenfalls an den Kreuzungen am Lenbachplatz und mit der Luisenstraße ohnehin in beiden Richtungen eine Fahrspur entfallen müsse. Ein zweispuriger Ausbau dazwischen brächte daher keine Vorteile für den KfZ-Verkehr. Erst dann, wenn beide Kreuzungsbereiche komplett neu geplant und völlig umgebaut würden, sei eine Verlagerung auf die Parkplätze denkbar und werde in diesem Zusammenhang auch geprüft.

Dies zeigt exemplarisch, was für alle vier Projekte gilt: Auch die im April / Mai wieder auferstehenden Radwege – mit weißen Streifen dauerhaft markiert – sind nur eine Zwischenlösung. Nicht nur in der Elisenstraße, sondern auch in den anderen drei Straßen wird die gesamte Planung fortlaufend weiterentwickelt, bevor die Radwege in einigen Jahren in ihrer Endfassung auch mit roter Farbe flächig markiert werden. Kosten werden die geplanten vier Zwischenlösungen zusammen etwa 600.000EUR, wie auf Nachfrage in der Ausschusssitzung bekannt wurde.

Mir scheint das gut angelegtes Geld – und im Vergleich zu Kosten des Straßenbaus und auch des ÖPNV sehr gering. Denn alle vier Strecken sind für den Radverkehr im Innenstadtbereich von München von erheblicher Bedeutung. Wenn die Verkehrswende in München endlich vorankommen will, müssen diese Radwege jetzt zügig gebaut werden. Und wenn sich dabei an manchen Stellen weiterer Optimierungsbedarf herausstellt und der endgültige Streckenverlauf noch verändert wird, schadet das nicht. In jedem Fall ergibt sich daraus kein Argument, auf diese Radwege noch länger zu warten.

Corona senkt die Stickoxidbelastung in München

So könnte man in Kurzform die Ergebnisse der umfangreichen Serie von NO2-Messungen bezeichnen, die gestern im Ausschuss für Klima und Umwelt vorgestellt worden sind. In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge natürlich komplizierter, wie im Folgenden erläutert wird:

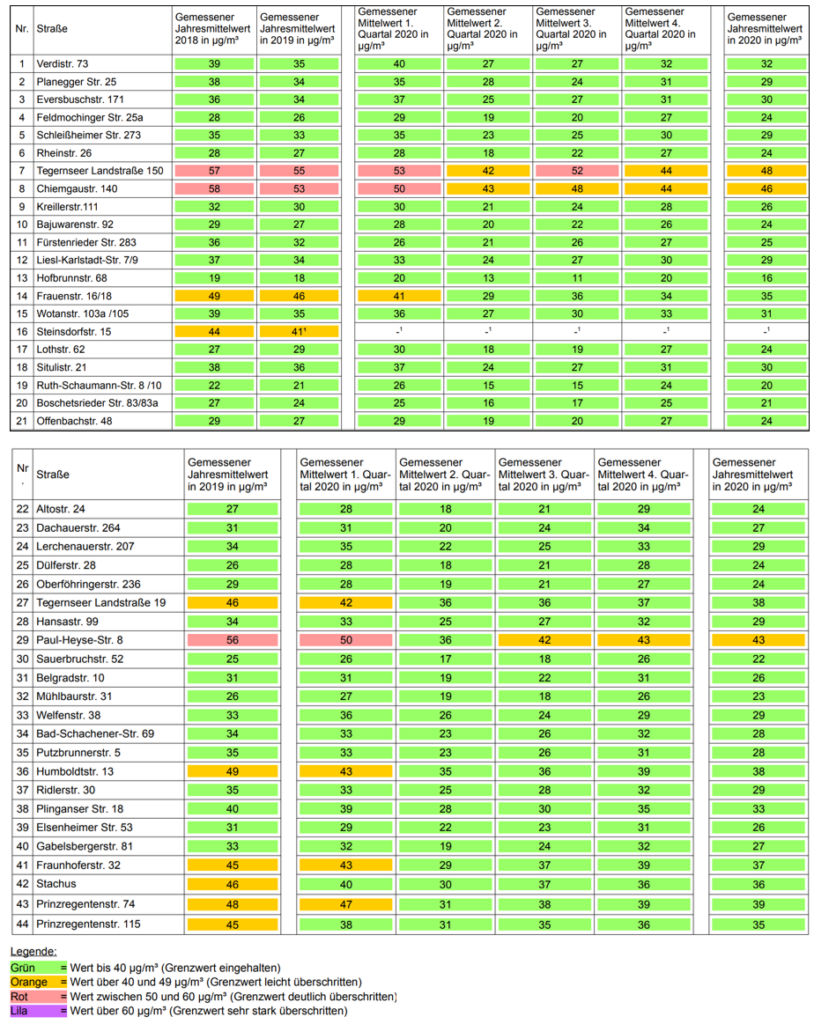

2018 und 2019 hat der Stadtrat beschlossen, insgesamt 44 kommunale NO2-Messstationen aufzustellen, zusätzlich zu den bestehenden fünf Messanlagen des Bayrischen Landesamts für Umwelt. Mit einer Vorlage des Klima- und Umweltreferats wurden gestern die Messergebnisse für das Jahr 2020 vorgelegt und im Ausschuss diskutiert.

NO2 ist ein giftiges Gas, das als Nebenprodukt bei jeder Art von Verbrennung anfällt, beispielsweise in Öl- und Gasheizkesseln, aber auch und gerade in Verbrennungsmotoren. Wie lange NO2 in der Luft stabil ist, hängt stark von den Wetterbedingungen ab. Die EU hat daher 2010 zwei Grenzwerte festgelegt, zum einen ein Jahresmittel von maximal 40 µg/m³, zum anderen einen 1-Stunden-Grenzwert von 200 µg/m³, der höchstens 18 mal pro Jahr überschritten werden darf.

Was ergeben die Messungen in 2020? In der nachfolgend gezeigten Liste kann man sofort sehen, wie hoch der jährliche Mittelwert der Stickoxidbelastung in der Nähe der eigenen Adresse ist:

Zur Messung der NO2-Konzentration verwenden die 44 Messstationen der Stadt sogenannte Passivsammler, die jeweils nur alle zwei Wochen einen Messwert ausgeben. Die technisch weit aufwändigeren Messgeräte an den fünf Stationen des bayrischen Landesamtes für Umwelt können auch stündliche Spitzenwerte messen. Nach den dort aufgenommenen vorläufigen Messwerten ist in 2020 keine Überschreitung des oben genannten Grenzwerts von 200 µg/m³ aufgetreten.

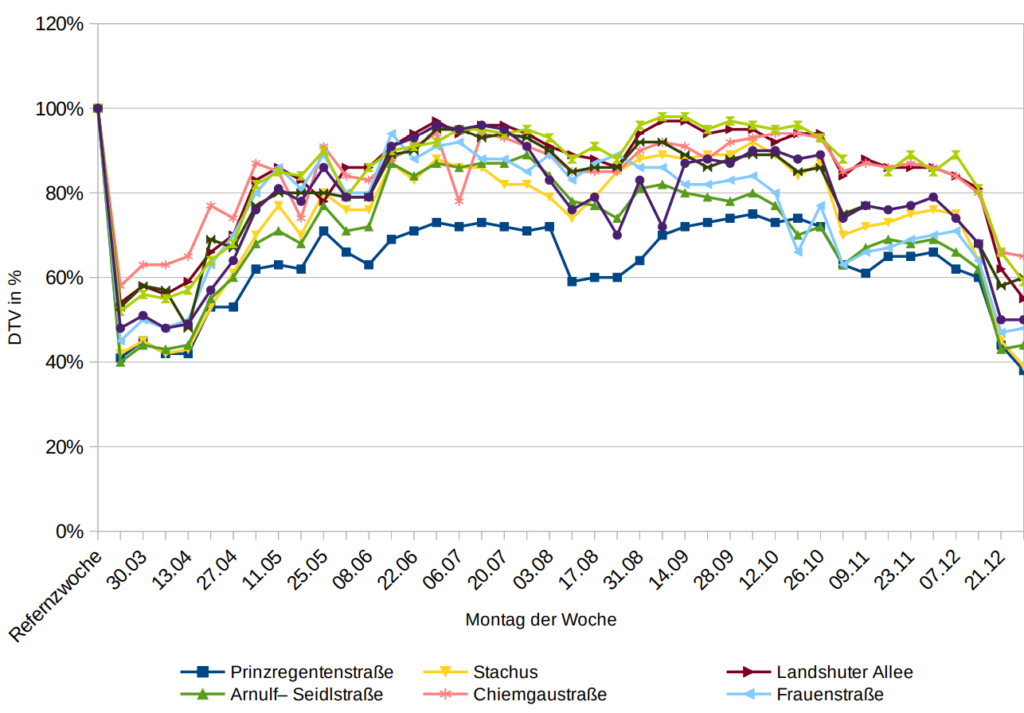

Was ergibt sich jetzt daraus? Aus meiner Sicht zweierlei: Zum einen ist Corona-bedingt die Stickoxidbelastung in München im Lockdown überall sprunghaft zurückgegangen, vgl. in der obigen Tabelle die Werte aus dem 1. Quartal 2020 (noch vor Corona bzw. Lockdown) mit dem 2. Quartal. Dieser Rückgang steht ohne Zweifel mit der Abnahme des motorisierten Verkehrs in München in Zusammenhang. Das zeigt der Blick auf die Verkehrsdaten in München für den gleichen Zeitraum:

Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt aber auch, dass die NO2-Belastung unabhängig von Corona leicht rückläufig ist. So kann man an den bereits 2018 installierten Messstellen überall einen leichten Rückgang der Mittelwerte von 2018 auf 2019 erkennen , vgl. die ersten beiden Spalten der oberen Tabellenhälfte. Mehrere mögliche Gründe werden dafür in der Vorlage genannt. Aus meiner Sicht liegt das weniger an der Zulassung neuer Autos mit der neuesten Abgasnorm, sondern eher daran, dass – altersbedingt – immer weniger ganz alte (Diesel-) Fahrzeuge mit sehr schlechten Abgaswerten unterwegs sind.

Ist das Stickoxidproblem in München damit gelöst? Noch nicht, muss man wohl sagen. Denn im Bereich des mittleren Rings (Chiemgaustraße, Tegernseer Landstraße) sind selbst im Corona-Jahr 2020 die Mittelwerte immer noch deutlich über dem zulässigen Grenzwert. Wie aus der SPD-Fraktion zu Recht angemerkt wurde, werden damit weiterhin sozial schwache Bevölkerungsgruppen, die an diesen Straßen wohnen (müssen), nicht nur durch erheblichen Lärm, sondern auch durch dauerhaft zu hohe Immissionen von Stickoxiden gesundheitlich geschädigt.

Die Verwaltung nennt in ihrer Vorlage verschiedene Maßnahmen, mit denen die Werte weiter gesenkt werden sollen. Beispielsweise sollen auf den hochbelasteten Straßen Busse des MVV, die bislang mit einem Dieselmotor angetrieben werden, durch neue Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Das ist sicher sinnvoll, aber es erscheint mir zweifelhaft, ob damit bereits in den nächsten Jahren die Messwerte auch am mittleren Ring unter den EU-Grenzwert sinken. Abhilfe könnte wohl nur der schnellere Umstieg aller PKW und LKW auf emissionsfreie E-Antriebe bringen. Es ist eben wie mit den Corona-Impfungen. Die Lösung an sich ist bekannt, aber es hapert an der schnellen Umsetzung, um weitere größere Schäden zu vermeiden.

Startups in München: Auf die Flächen kommt es an

Es gibt tatsächlich noch andere Themen als die leidige Pandemie. In der heutigen Ausschusssitzung wurde eine Vorlage des Referats für Arbeit und Wirtschaft besprochen, die einen umfassenden Überblick zur Lage von Startups in München gibt. Das Gesamtbild ist durchaus erfreulich, aber die teuren Münchner Mieten erweisen sich gleich in doppelter Hinsicht als Hemmschuh für ein größeres Wachstum von Startups in München. Im Einzelnen:

Die Bedeutung von Unternehmensgründungen für die Wirtschaft in München steigt ständig – mit den Worten des Referatsleiters: „Die Startups von heute sind die Gewerbesteuerzahler von morgen.“ Im bundesweiten Vergleich liegt München in der Startup-Szene auf Platz zwei hinter Berlin. Eine detaillierte Analyse der Situation in München findet sich im „Deutschen Startup Monitor 2019“ , der in der Vorlage mehrfach zitiert wird.

Für die weitere Wirtschaftsförderung der Stadt sind insbesondere die Schwächen des Standorts München zu beachten . 74% der Unternehmensgründer bezeichnen die Verfügbarkeit von bezahlbaren Büroimmobilien als schlecht oder sehr schlecht. Auch die Suche nach qualifiziertem Personal wird von den Unternehmen als schwierig betrachtet – ein Aspekt, der neben dem harten Wettbewerb der Münchner Unternehmen um die besten Mitarbeiter auch mit den teuren Mieten in dieser Stadt zusammenhängt.

Vor diesem Hintergrund möchte das Referat Startups bei der Suche nach geeigneten Flächen unterstützen. Je nach Lebensalter des Unternehmens sind die Anforderungen ganz unterschiedlich:

1. Gründungsphase

Neue Unternehmen gehen häufig aus einer der beiden Münchner Universitäten hervor. Mit dem LMU Innovation and Entrepreneurship Center und UnternehmerTUM gibt es umfangreiche Förderangebote und Netzwerke für die erste Phase eines Startups. Die Flächenbedarfe der Unternehmen sind zu diesem Zeitpunkt meistens noch gering (ab 20 qm), aber die benötigte Flexibilität sehr hoch. Die Stadt München wird in Zukunft dafür geeignete Räume im Munich Urban Colab (MUC) anbieten, das gegenwärtig an der Dachauerstraße entsteht und ab Mitte 2021 auf 11.000 m² ein günstiges und flexibles Flächenangebot bereitstellen soll.

2. Aufbauphase

In diesem Zeitraum brauchen erfolgreiche Startups mehr Fläche (bis 300 m²), die typischerweise für einen längeren Zeitraum, ca. 2 – 3 Jahre angemietet wird. Die Stadt München bietet passende Räume im Münchner Technologie Zentrum (MTZ) an. Allerdings sind die fast 10.000 m² des MTZ bereits vollständig von etwa 100 Unternehmen mit insgesamt 700 Mitarbeitern belegt. Daneben gibt es weitere Flächenangebote im WERK1, das im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof liegt. Gegenwärtig stehen ca. 5000 m² zur Verfügung, die bis 2023 mehr als verdoppelt werden sollen. Weitere Flächen könnten in Zukunft auf dem benachbarten Gewerbehof Ostbahnhof entstehen.

3. Wachstumsphase

Hier liegen laut der Vorlage des Referats die größten Probleme: Flächen von mehr als 300 m² sind für junge Unternehmen in München schwer zu bekommen, selbst wenn sie nicht mehr ganz am Anfang stehen und in dieser Phase marktübliche Mieten bezahlen können. Anbieter bevorzugen Mieter, die langfristige Verträge abschließen und wenig Risiko mit sich bringen. Die Stadt selbst hat geeignete Flächen nicht im Angebot. Laut der Vorlage wird sie daher verstärkt versuchen, durch Beratung und Vernetzung doch noch den ein oder anderen Anbieter zu finden, der bereit ist, seine Flächen an solche Unternehmen zu vermieten, in der Hoffnung an ihrem schnellen Wachstum zu partizipieren.

Mit der Corona-Krise könnte eine Entlastung aus einer ganz neuen Richtung kommen. Die folgende Anzeige habe ich auf munich-startup.de gefunden. Sie bestätigt die in der Vorlage geäußerte Vermutung, dass auch im Innenstadtbereich Flächen von Betrieben, die die Krise nicht überstehen, für eine neue Nutzung in Betracht kommen:

Insgesamt erscheint mir die Stadtverwaltung engagiert und erfolgreich dabei zu sein, in München ein attraktives Umfeld für Unternehmensgründungen zu schaffen. Auch die Ausschussmitglieder waren mit der Vorlage des Referats für Arbeit und Wirtschaft zufrieden.

Wie es noch besser gehen könnte, zeigen Beispiele aus dem Ausland, die am Rande ebenfalls in der Vorlage genannt sind. So werden in Paris, Amsterdam und Barcelona unter dem Stichwort „Coliving“ zusammen mit Büro- und Laborflächen auch gleich Wohnungen für Mitarbeiter der neuen Unternehmen geplant, vgl. die Station F in Paris. Gründer finden hier nicht nur Räume für ihr neues Unternehmen samt der üblichen Vernetzungsangebote, sondern auch gleich die – per Algorithmus – perfekt passende Wohnung oder Wohngemeinschaft. Einen Ansatz, den man in Zukunft auch in München bei der Planung neuer Quartiere oder Stadtteile verfolgen könnte, um auf Dauer im internationalen Wettbewerb um die besten Startups bestehen zu können.

Erbbaurecht: Der Schlüssel zu günstigen Mieten ?

Baugrund ist in München ein extrem knappes Gut. Pro Einwohner weist München nur etwa halb so viel Fläche wie Hamburg auf und auch deutlich weniger als Berlin oder Frankfurt. Zusammen mit einer ständig steigenden Nachfrage hat dies zu enormen Bodenpreisen geführt, was direkt auf die Mieten von Neubauten durchschlägt. Um preisdämpfend auf den Wohnungsmarkt Einfluss zu nehmen, hat der Stadtrat mit der grün-roten Mehrheit im Mai 2020 beschlossen, städtische Grundstücke an Investoren nicht mehr zu verkaufen, sondern nur noch im Erbbaurecht zu vergeben (falls nicht bereits die eigenen Wohnungsbaugesellschaften zum Zuge kommen).

In der gestrigen Sitzung des Kommunalausschusses wurden verschiedene Aspekte zukünftiger Erbbaurechtsverträge diskutiert – ein Anlass für mich, einen Blick auf dieses Werkzeug der Stadtentwicklung zu werfen, um zu verstehen, was damit für den Wohnungsmarkt erreicht werden kann.

Bei der Vergabe eines Erbbaurechts verbleibt das Grundstück im Eigentum der Stadt. Der Erbbauberechtigte erhält für einen vereinbarten Zeitraum, beispielsweise 60 Jahre, nur das Recht, darauf ein Gebäude zu errichten und zu nutzen. Dafür zahlt er den sogenannten Erbbauzins. Nach Ablauf des Zeitraums kann das Erbbaurecht verlängert werden. Andernfalls geht das Eigentum am Gebäude automatisch auf die Stadt über, die dem Erbbauberechtigten dafür eine angemessene Vergütung bezahlen muss. Während oder am Ende der Laufzeit kann die Stadt das Grundstück unabhängig vom Gebäude doch verkaufen, sei es an den Erbbauberechtigten oder einen anderen Käufer.

Bei der Auswahl eines Erbbauberechtigen kann die Stadt darauf achten, dass auf dem Grundstück günstige Mietwohnungen entstehen. Und genau hier liegt der Vorteil gegenüber einem Verkauf. Dort sind solche Verpflichtungen zwar auch möglich, aber nach der Rechtsprechung immer zeitlich begrenzt. Im Ergebnis fallen bei einem Verkauf eines Grundstücks alle dort gebauten Wohnungen früher oder später aus der Sozialbindung mit der Folge eines starken Anstiegs der Mieten. Nur durch ständigen Neubau kann die Stadt den Bestand an Sozialwohnungen konstant halten oder steigern – was in München aufgrund der begrenzten Flächen der Stadt längerfristig unmöglich wird. Mit dem Erbbaurecht wird das verhindert. Denn bei einer Verlängerung oder Neuvergabe kann die Stadt erneut Einfluss auf die weitere sozialverträgliche Nutzung des Grundstücks nehmen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Leiterin des Kommunalreferats in der gestrigen Sitzung eine Vorlage präsentiert, in der der Einsatz des Erbbaurechts in anderen deutschen Großstädten erläutert wird, um daraus Erkenntnisse für München zu gewinnen. Ohne zu sehr in juristische Details einzutauchen, lässt sich dabei Folgendes festhalten:

- Auch Hamburg, Berlin, Frankfurt und Ulm haben das bereits 1919 „erfundene“ Erbbaurecht neu für sich entdeckt und versuchen, damit langfristig günstigen Wohnraum bereitzustellen.

- Die Höhe des Erbbauzinses kann sich sowohl nach der Laufzeit (je kürzer desto niedriger) als auch nach der Nutzung (höher für gewerbliche Erbbauberechtigte, niedriger für den Bau von Sozialwohnungen) richten.

- Es sind eine Vielzahl von Verlängerungsoptionen des Erbbaurechts denkbar, zum Teil mit automatischer Fortsetzung der Sozialbindung der gebauten Wohnungen.

- Handelt es sich beim Erbbauberechtigten um eine juristische Person, ist in manchen Verträgen die Zustimmung der Stadt für eine Veränderung der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung des Erbbauberechtigten erforderlich (sogenannte „Change-of Control-Klausel“ ). Wenn ich es richtig verstehe, soll damit verhindert werden, dass beispielsweise eine gemeinnützige Baugenossenschaft sich in ein kommerzielles Unternehmen verwandelt und damit möglicherweise wesentliche Gründe für die Vergabe des Erbbaurechts wegfallen.

Ein weiteres Ziel des SPD-Antrags war es, einen einfachen Standardvertrag für das Erbbaurecht in München zu entwickeln, der kleineren Investoren, insbesondere den bereits genannten Baugenossenschaften, die Investition in Neubauten erleichtert. Das wird nicht gelingen. Wie die Leiterin des Kommunalreferats bereits in einer vorangegangenen Sitzung erläutert hat, sind Erbbauverträge an sich schon sehr kompliziert (> 100 Seiten). Je mehr sozialpolitische Vorstellungen die Stadt in einem Projekt durchsetzen möchte, desto komplexer wird es. In der Diskussion im Ausschuss wurde darüber hinaus versucht, eine juristische Konstruktion zu finden, die erbbauberechtige Baugenossenschaften vertraglich absichert, wenn die Stadt aus finanziellen Gründen doch einmal gezwungen sein sollte, das entsprechende Grundstück während oder am Ende der Laufzeit zu verkaufen. Dadurch soll das Erbbaurecht insbesondere für diese Investoren attraktiver gemacht werden. Kein leichtes Unterfangen, wie der Text des am Ende der Sitzung ergangenen Beschlusses zeigt.

Aktuell laufen mehrere Ausschreibungen für Bebauungen im Erbbaurecht auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne. Da wird sich herausstellen, welche Klauseln am Ende der Verhandlungen Eingang in die Verträge mit den Investoren finden – wenn sie denn öffentlich einsehbar werden.

Ist das Erbbaurecht nun die Lösung aller Probleme auf dem Münchner Wohnungsmarkt? Kurzfristig wird damit der Bau von günstigen Wohnungen nicht beschleunigt. Aber langfristig kann diese Form der Grundstücksvergabe durchaus zum Erhalt und Ausbau von Sozialwohnungen beitragen. Die Zeiträume sind dabei etwa wie beim Umbau unserer Wälder im Kampf gegen den Klimawandel – das Ergebnis sieht man nicht in ein paar Jahren, sondern erst nach mehreren Generationen.