Die Gefahren des Virus für die Gesundheit der Bevölkerung stehen seit einem Jahr uneingeschränkt im Mittelpunkt der Politik. Die wirtschaftlichen Schäden der getroffenen Maßnahmen haben demgegenüber weniger Gewicht. Beispielsweise zwingt der monatelange Lockdown den Einzelhandel in einen brutalen und weitgehend unumkehrbaren Strukturwandel, bei dem auch in München viele Läden und ihre Beschäftigen auf der Strecke bleiben – trotz aller staatlichen Unterstützungsmaßnahmen.

Die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche spielen bei der Entscheidung über Infektionsschutzmaßnahmen eine noch weit geringere Rolle, jedenfalls dann, wenn es um mehr geht als um die Sicherstellung der fortlaufenden Wissensvermittlung mit Homeschooling oder Wechselunterricht. Welche Belastungen und psychische Schäden über Monate andauernde Kontaktbeschränkungen in einem Alter verursachen, in dem Gleichaltrige für die Ausbildung der eigenen Persönlichkeit wichtiger sind als die eigenen Eltern, lässt sich nur vermuten.

Um für München etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hat das Sozialreferat einen umfangreichen Bericht erstellt, der in der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Kinder- und Jugendhilfe diskutiert worden ist. Wichtige Inhalte daraus werden im Folgenden zusammengefasst und kommentiert:

1. Die aktuelle Lage

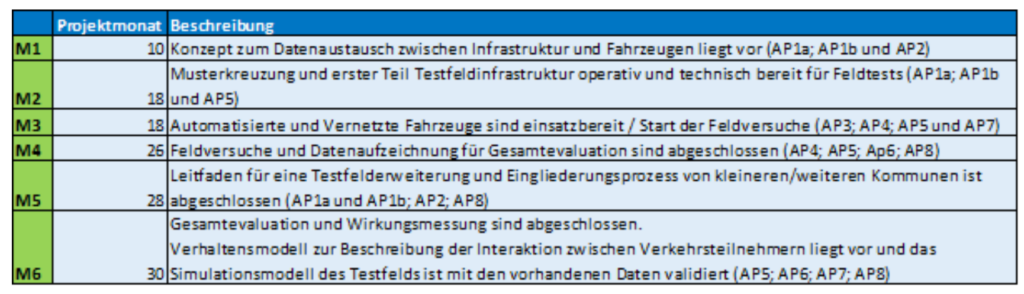

Der Bericht zeigt, wie schwierig es ist, harte Daten zur Situation der Kinder und Jugendlichen in München zusammenzustellen. Psychische Belastungen und Entwicklungsstörungen lassen sich – anders als Inzidenzzahlen – nicht einfach zählen. Nur dann, wenn die Situation völlig eskaliert und es in einer Familie zu häuslicher Gewalt gekommen ist, findet das einen Niederschlag in der Polizeistatistik. Und da ist für den ersten Lockdown im vergangenen April mit seinen strengen Ausgangsbeschränkungen ein deutlicher Anstieg zu erkennen:

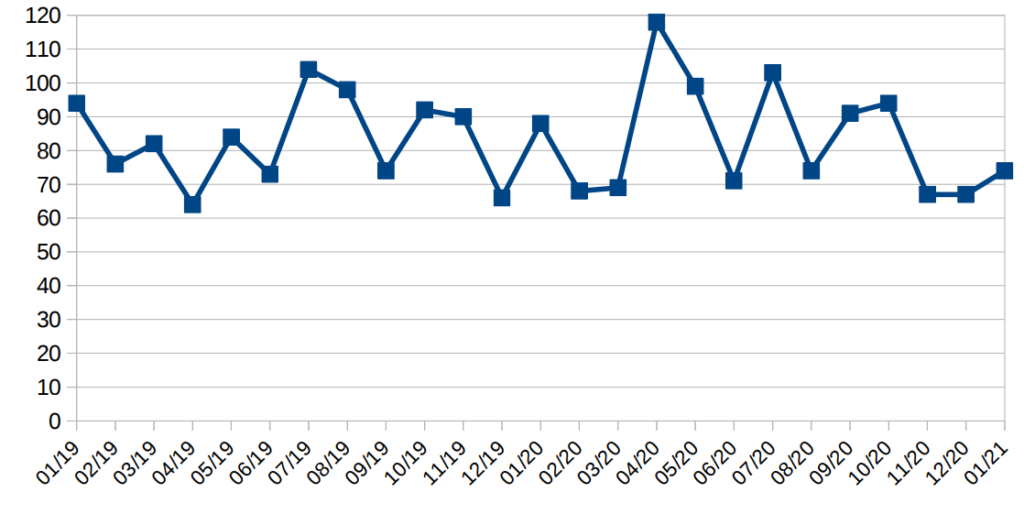

Damit werden aber die tatsächlichen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen nicht vollständig erfasst, wie sich aus einem anderen Datensatz des Berichts ableiten lässt: In normalen Zeiten gibt es in München etwa 80 Inobhutnahmen pro Monat, wenn Kinder in ihren Familien akut gefährdet sind und daher in Pflegefamilien untergebracht werden müssen. Im April /Mai 2020 ist diese Zahl – genau entgegen dem Verlauf der häuslichen Gewalt – auf etwa 50 Fälle gesunken. Wie im Bericht vermutet, liegt dies sicher nicht an einer Verbesserung der Situation in den Familien, sondern daran, dass in dieser Zeit übliche „Warnmelder“ von misshandelten Kindern wie Kitas und Schulen geschlossen waren. Gefährdete Kinder sind damit einfach aus dem Blickfeld verschwunden.

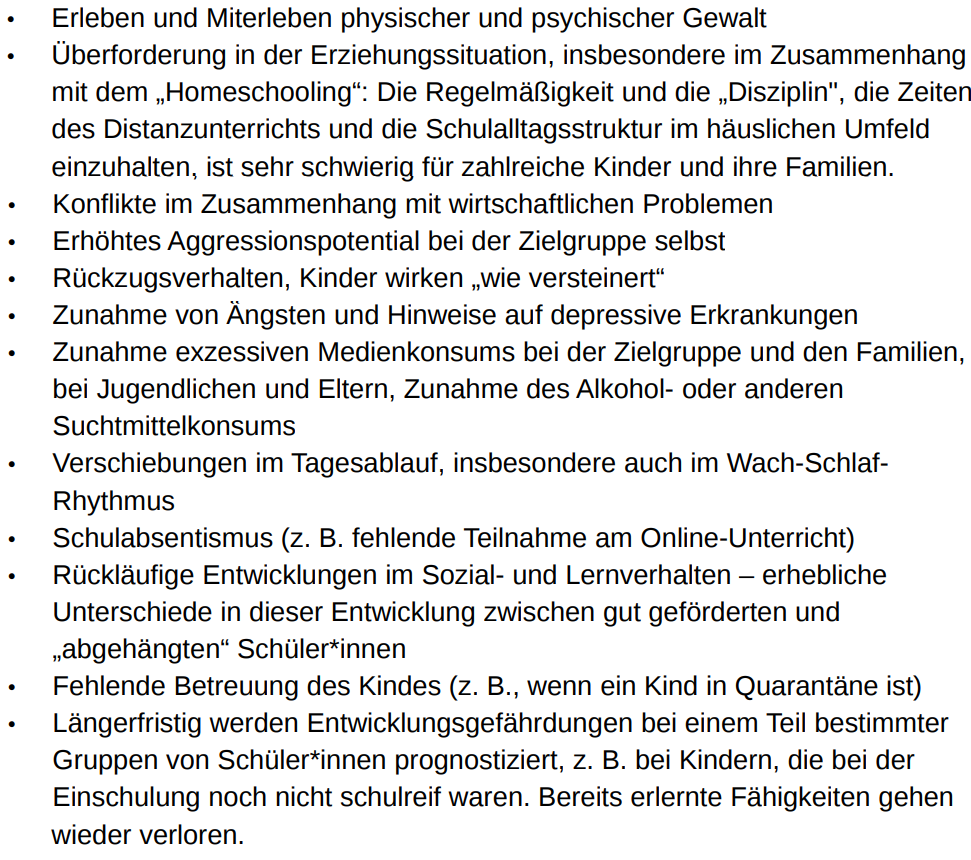

Weitere aussagekräftige Zahlen sind dem Bericht nicht zu entnehmen, da das Jugendamt kaum eigene Statistiken erhebt. Die Rückmeldungen der Kooperationspartner der Stadt bei der Kinder- und Jugendhilfe gehen aber alle in die gleiche Richtung, nämlich dass die Situation sich mit dem andauernden zweiten Lockdown deutlich verschlechtert hat, insbesondere in Familien, in denen die Situation der Kinder und Jugendlichen ohnehin schon schwierig ist. Worum es dabei geht, zeigt folgender Auszug aus dem Bericht:

Bestätigt wird diese Analyse für München durch die im Bericht zitierte COPSY-Studie zur bundesweiten Situation von Kindern und Jugendlichen (die allerdings auch nur auf Daten aus dem ersten, vergleichsweise kurzen Lockdown im Frühjahr 2020 beruht).

2. Maßnahmen des Sozialreferats im zweiten Lockdown

Das Sozialreferat und die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe haben mit einer Vielzahl von Anpassungen flexibel auf den zweiten Lockdown reagiert, um so gut es geht die vielfältigen Unterstützungsangebote der Stadt München fortführen zu können. Dabei ist es unter anderem gelungen, die 164 Kinder- und Jugendtreffs der Stadt offen zu halten. Gleichzeitig wurden neue Formate wie „Walk and Talk“ oder Gespräche an der Haustür eingesetzt, um so die Betreuungsarbeit wenigstens teilweise fortführen zu können.

Als besonders schwierig wird jedoch die Kontaktaufnahme zu neuen Kindern oder Familien betrachtet, von denen noch keine Daten vorliegen und die daher nicht proaktiv angesprochen werden können. Auch ist bei online-Angeboten oder Telefonaten anders als im persönlichen Gespräch nicht immer die erforderliche Vertraulichkeit gegeben.

Insgesamt gewinnt man aus dem Bericht den Eindruck, dass die Verantwortlichen im Sozialreferat und bei den freien Trägern mit großem Engagement alle Möglichkeiten ausnützen, um die Beratungs- und Unterstützungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe im zweiten Lockdown aufrecht zu erhalten.

Im Ausschuss wurde der Bericht mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen. Von allen Fraktionen wurde geäußert, dass Kinder und Jugendliche nach einem Jahr Pandemie-bedingter Einschränkungen die Solidarität und Unterstützung der Erwachsenen verdient hätten. Allerdings gelte dies immer unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes, zumal auch in München die Inzidenz gerade wieder ansteige.

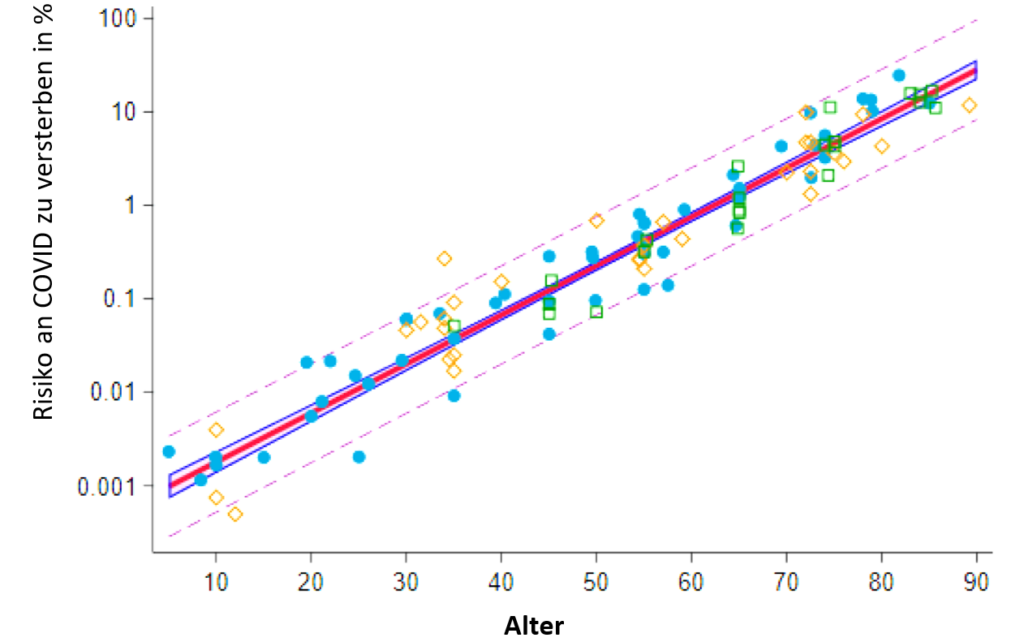

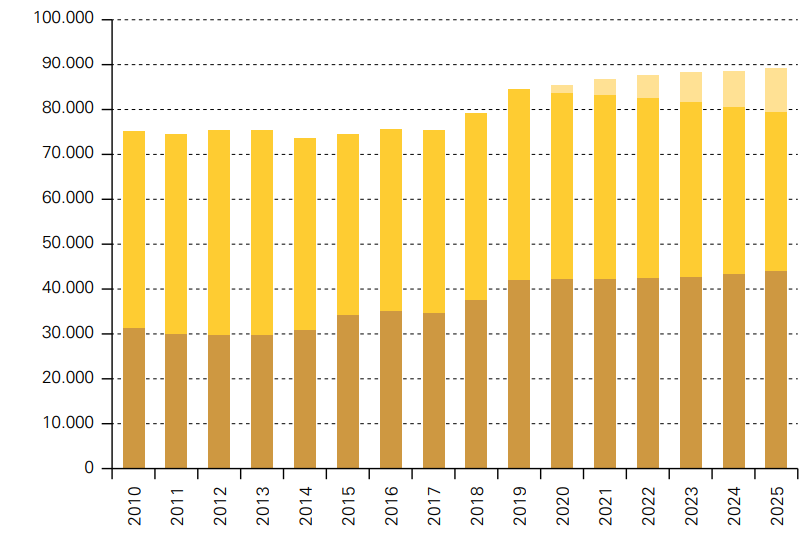

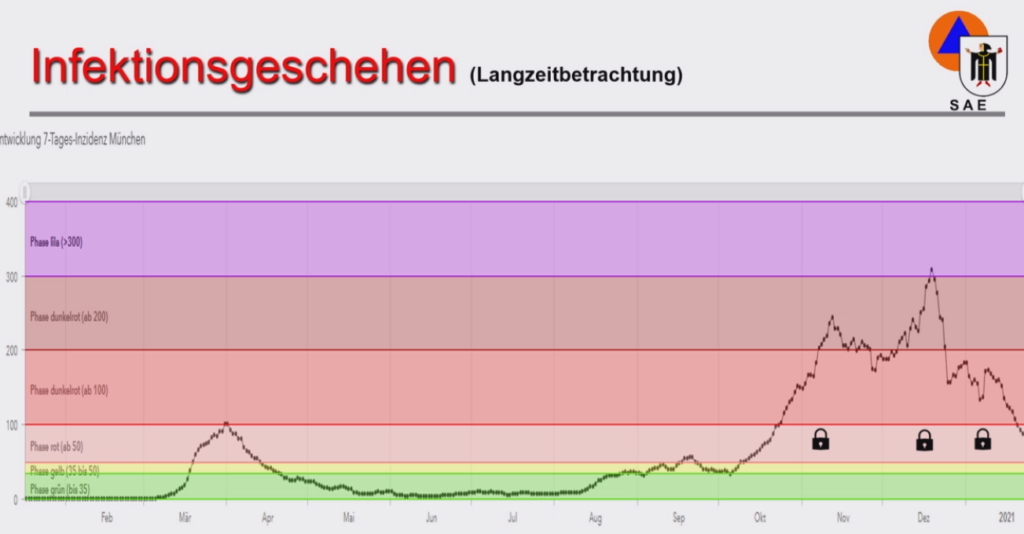

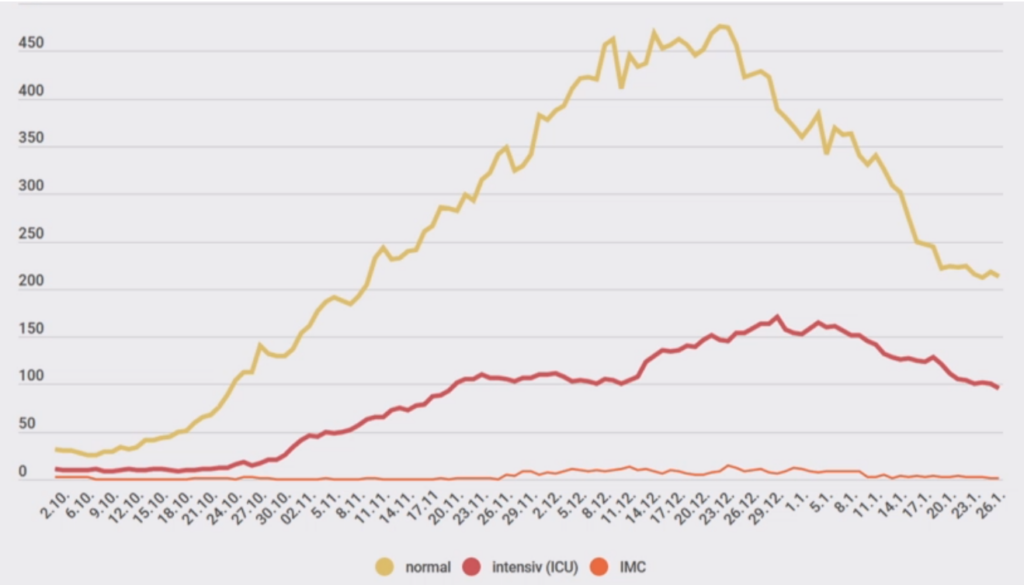

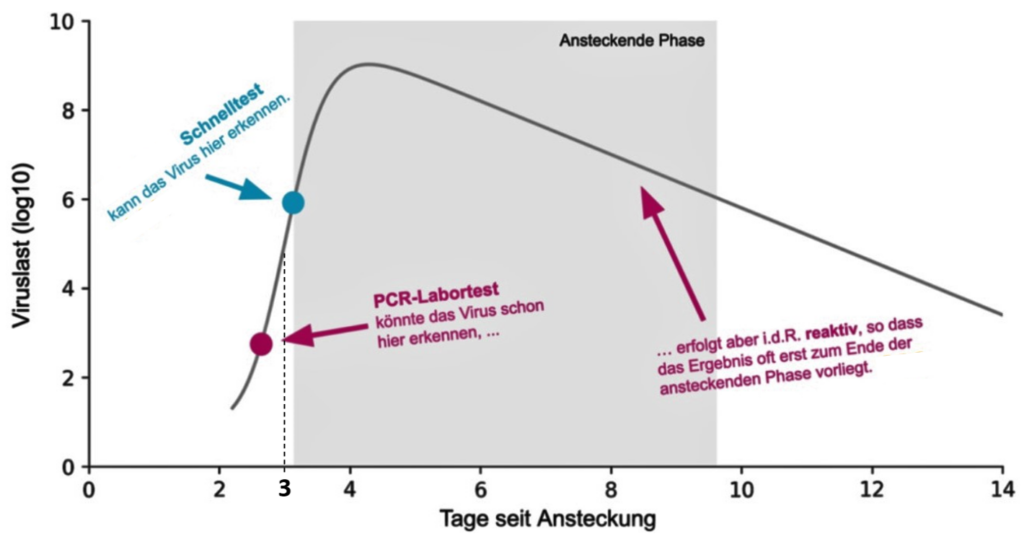

Genau da liegt aus meiner Sicht das Problem. Das ausgedrückte Mitgefühl ist wenig wert, wenn sich daraus für die Verbesserung der Situation der Kinder und Jugendlichen nichts ergibt. Damit werden nur Beteuerungen wiederholt, die im gleichen Ausschuss schon nach dem ersten Lockdown zu hören waren. Um die eigentliche Kernfrage drückt man sich damit herum, nämlich ob zugunsten der kommenden Generation – solidarisch – auch ein etwas höheres Gesundheitsrisiko akzeptiert werden kann oder ob das Argument des Infektionsschutzes auch in Zukunft immer sticht. Im Grunde geht es um eine schwierige Abwägung, an der niemand vorbeikommt. So wie jede Kontaktbeschränkung zu den oben erläuterten schlimmen Schäden bei Kindern und Jugendlichen beiträgt, so hat umgekehrt jedes geöffnete Jugendzentrum, jegliches Erlauben von Kontakten etc. Auswirkungen auf die Inzidenz. Man muss sich nur die aktuellen Grafiken des RKI anschauen, um zu erkennen, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen seit der zaghaften Öffnung von Kitas und Schulen vor einigen Wochen die Corona-Ausbrüche dort wieder deutlich zunehmen.

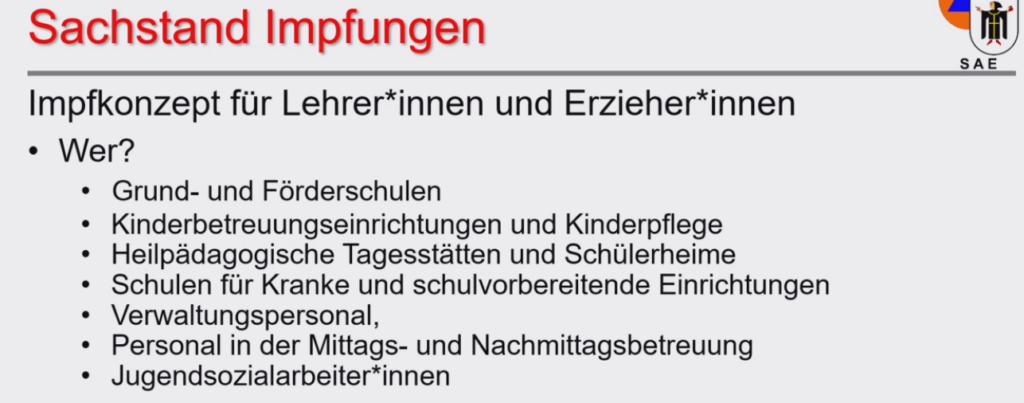

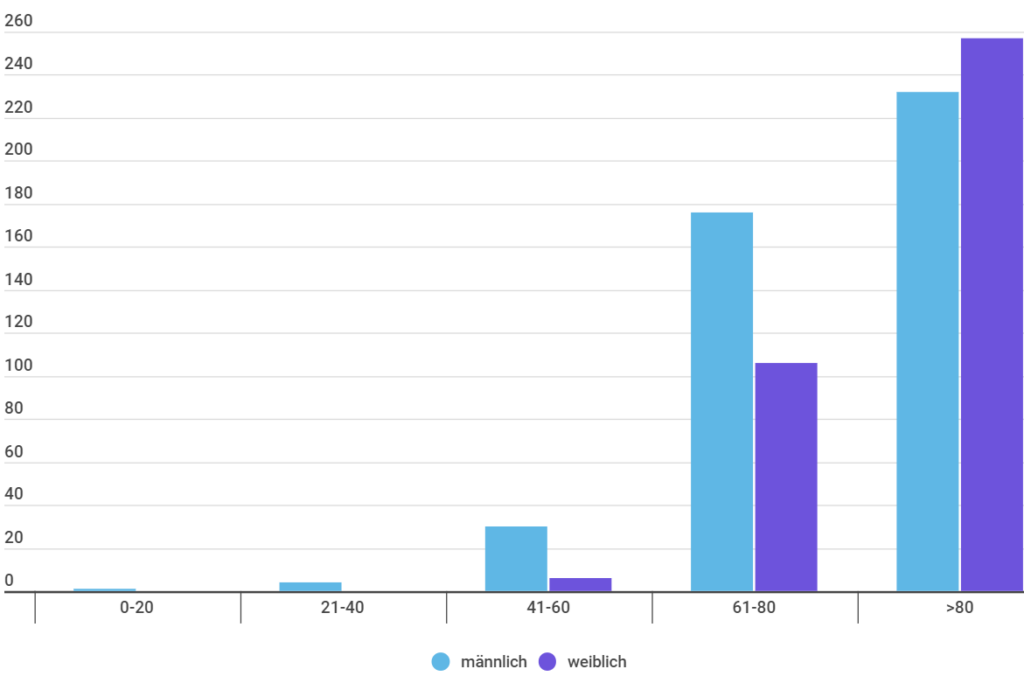

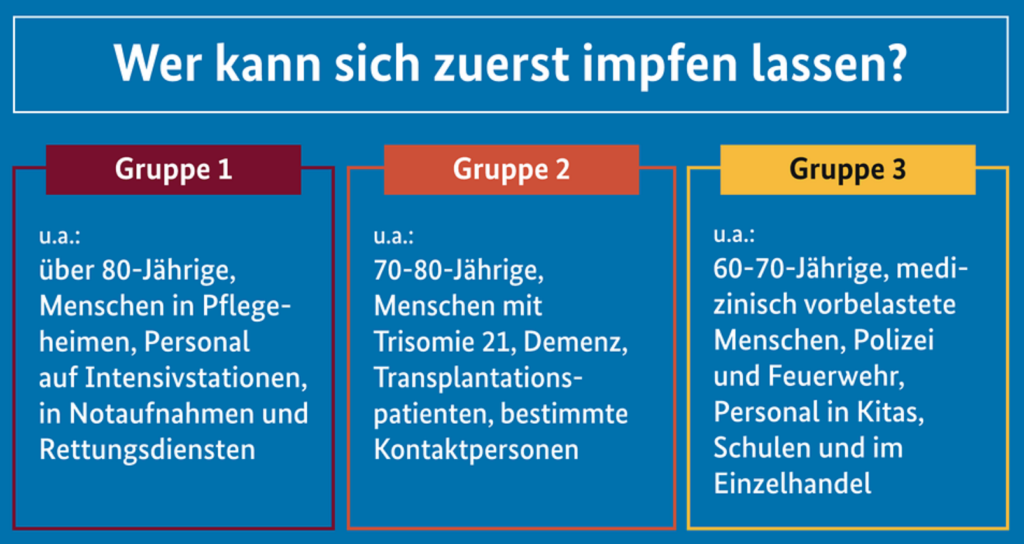

Nur wie schlimm ist das noch, nachdem die Pflegeheime inzwischen durchgeimpft sind? Anders als in 2020 wird jetzt aufgrund der Impfungen der Anteil der Infizierten, die tatsächlich an COVID schwer erkranken und möglicherweise versterben, abnehmen. Hohe Inzidenzen haben vor Beginn der Impfkampagne zeitversetzt immer auch zu hohen Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen geführt. Dieser Zusammenhang wird durch die Impfungen der älteren Generation mit jedem Tag schwächer und deshalb die Aussagekraft von Inzidenzwerten fortlaufend geringer. Damit ist es aus meiner Sicht an der Zeit, die Pandemiemaßnahmen neu zu bewerten und die Abwägung zugunsten der Kinder und Jugendlichen zu treffen. Diese Gruppe ist von schweren Corona-Verläufen bis auf wenige Einzelfälle – vgl. auch dazu die täglichen RKI-Zahlen – nicht betroffen, trägt aber eine enorme Belastung, wie der Bericht des Sozialreferats eindrucksvoll zeigt.