Die aktuelle Verkehrspolitik der Stadt München kostet Parkplätze. Immer wenn der öffentliche Raum zugunsten von Rad- und Fußwegen neu verteilt wird, fallen Stellplätze weg, mal mehr, mal weniger. Gleichzeitig steigt die Anzahl der in München zugelassenen Fahrzeuge noch an, auf inzwischen fast 900.000. Wie passt das zusammen?

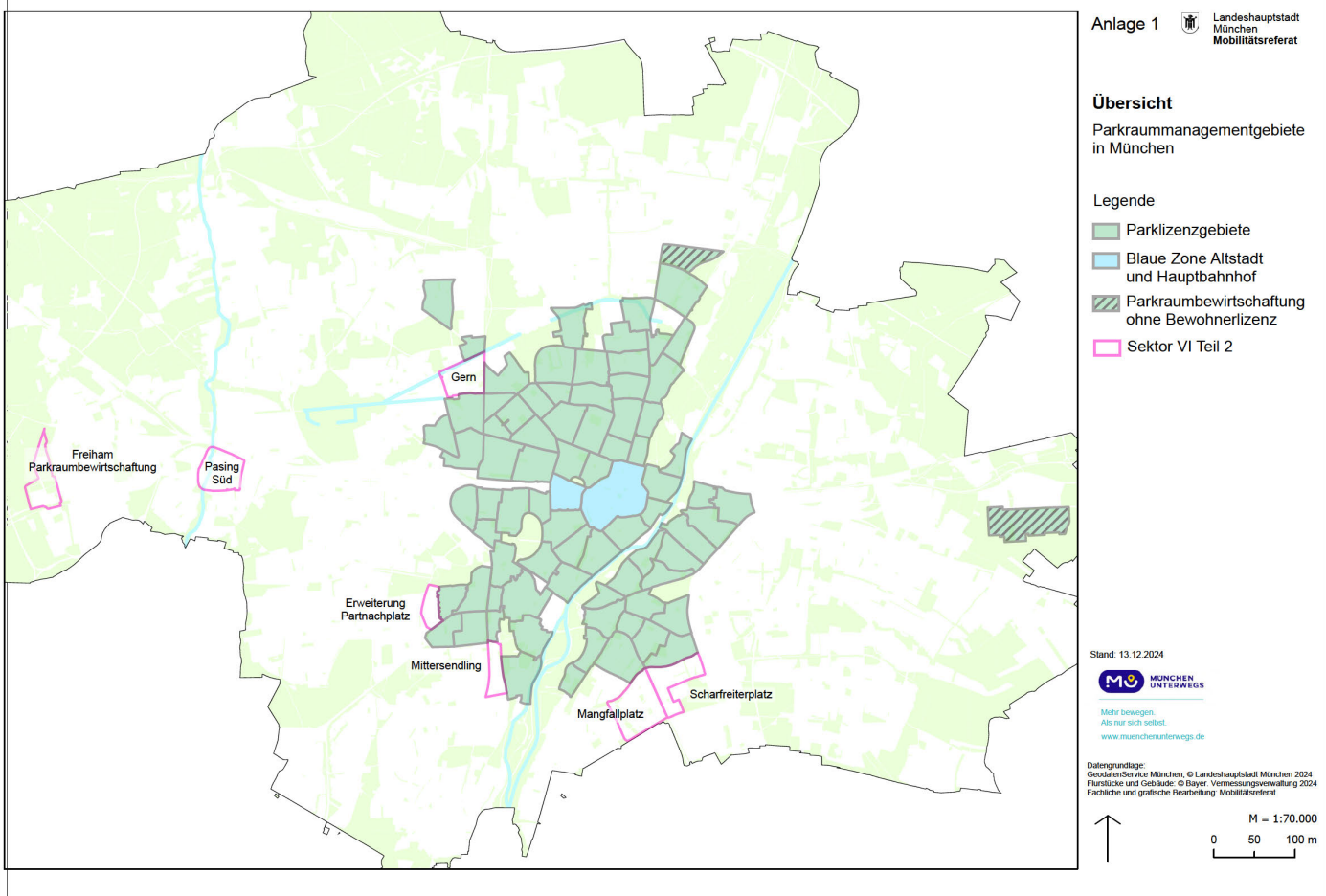

Eine Antwort ist das Parkraummanagement. Damit werden Anwohner in ausgewählten Straßen, in denen die Parkplätze besonders knapp (geworden) sind, beim Parken bevorzugt. Seit über 20 Jahren weist die Stadtverwaltung Parkraumlizenzgebiete aus, die sich inzwischen weit über den Innenstadtbereich hinaus erstrecken:

(Quelle: Anlagen zur Vorlage Parkraummanagement Sektor VI)

Am vergangenen Mittwoch hat das Mobilitätsreferat Pläne vorgestellt, wie das Parkraummanagement in München in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden soll. Im Folgenden wird das aktuelle Regelwerk anhand eines Beispiels der neuen Lizenzgebiete kurz erläutert, zusammen mit weiteren Überlegungen zum Parkraummanagement, insbesondere zur Gebührenhöhe. Gegenwärtig erlaubt der Freistaat Bayern seinen Städten, lediglich Parkgebühren zu erheben, die um 90% niedriger sind als es das Bundesverwaltungsgericht in einem aktuellen Urteil für zulässig erachtet.

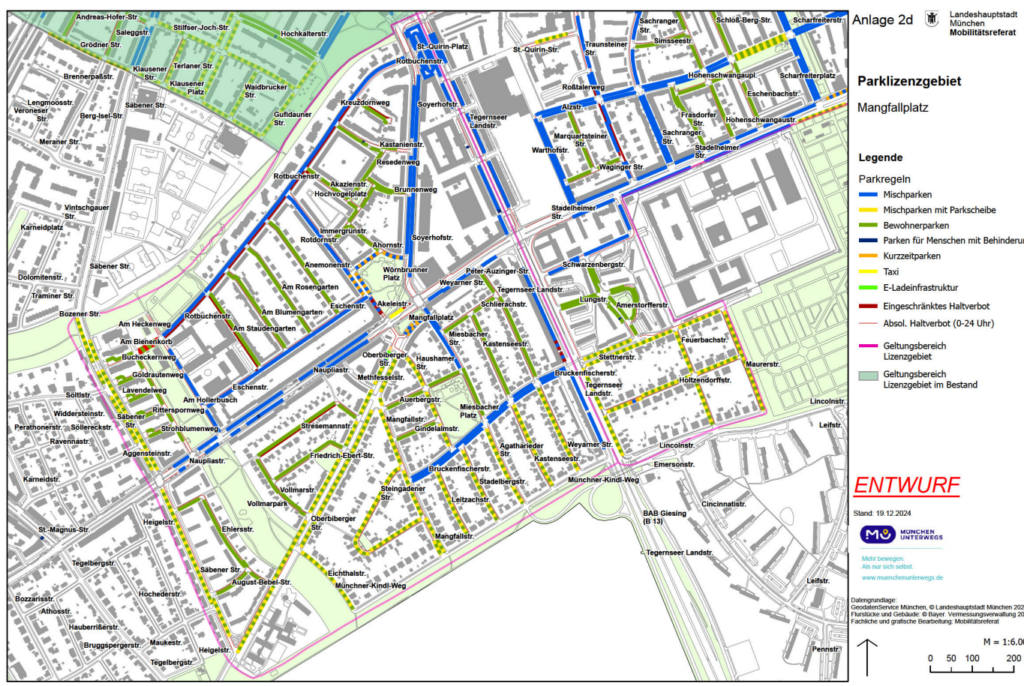

Das Parkraummanagement der Stadt München unterscheidet grundsätzlich drei verschiedene Arten des lizensierten Parkens: Bewohnerparken, Mischparken und Kurzzeitparken. Hier ein Beispiel aus dem Stadtbezirk 18, wo im Umfeld des Mangfallplatzes ab 2027 folgende Aufteilung geplant ist:

In Straßen mit Bewohnerparken (grün) dürfen zwischen 9 Uhr und 23 Uhr nur Anwohner parken. Voraussetzung ist ein entsprechender Parkausweis. Nachts, an Sonn- und Feiertagen kann dort jeder sein Auto abstellen.

In Straßen mit Mischparken kann jeder parken. Für Bewohner ist es kostenfrei. Alle anderen müssen entweder eine Parkscheibe verwenden (gelb) oder zahlen, sei es durch Kauf eines Tickets oder mit der HandyParken München-App (blau). Nachts, an Sonn- und Feiertagen ist auch dort das Parken frei.

In Straßen für Kurzzeitparken müssen alle zahlen und zwar 2 € pro Stunde. Die Parkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt.

Die Aufteilung in diese drei Arten des Parkens (und Kombinationen, vgl. die Abbildung oben) hat das Mobilitätsreferat in Abstimmung mit dem jeweiligen Bezirksausschuss vorgenommen und dabei Besonderheiten wie Behindertenparkplätze, Lieferzonen, Ladestationen, etc. berücksichtigt. Die Mitglieder der Bezirksausschüsse sind daher Ansprechpartner für Beschwerden oder Änderungsvorschläge. Eine vollständige Auflistung der neuen Parklizenzgebiete einschließlich eines Verzeichnisses der betroffenen Straßen findet sich hier.

In der Diskussion am vergangenen Mittwoch hat SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl auf die 20 jährige Geschichte des Parkraummanagements zurückgeblickt. Danach gab es bei Einrichtung neuer Lizenzgebiete häufig Widerstände aus der Bevölkerung („Abzocke“ , „der Parkraum wird dadurch nicht größer“ ). Allerdings haben die Bedenken schnell abgenommen, wenn sich herausgestellt hat, dass man als Anwohner durch die Bewirtschaftung des knappen Parkraums leichter sein Fahrzeug abstellen kann. Deshalb haben die betroffenen Bezirksausschüsse den neuen Parklizenzgebieten auch zugestimmt, ebenso wie alle Fraktionen des Ausschusses.

Ist damit alles gut ? Nicht aus Sicht des Mobilitätsreferats. In einer zweiten Vorlage für die Sitzung am vergangenen Mittwoch wird eine umfangreiche Weiterentwicklung des Münchner Parkraummanagements vorgeschlagen. Dabei geht es im Wesentlichen um folgende Punkte:

Verbesserte Kontrolle : Die Aufteilung in die drei Arten des lizensierten Parkens bleibt ohne Wirkung, wenn deren Regeln nicht durchgesetzt werden. Die Stadtverwaltung empfiehlt daher mehr Kompetenzen für die kommunale Verkehrsüberwachung (KVU) der Stadt München. Die KVU soll in Zukunft nicht nur in manchen Stadtbezirken, sondern überall kontrollieren und selber das Abschleppen von falsch geparkten Fahrzeugen veranlassen können. Bislang braucht es für jeden Einzelfall eine Abstimmung mit der Polizei.

Darüber hinaus wird eine digitale Überwachung der Parkgebiete durch entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge vorgeschlagen, so wie sie bereits in anderen europäischen Ländern zum Einsatz kommt. Das setzt allerdings eine Änderung der Gesetzeslage voraus.

Ich würde das begrüßen. In der Sitzung am Donnerstag haben Vertreter des Seniorenbeirats eindrücklich geschildert, welche Gefahren von falsch geparkten Fahrzeugen (Autos, E-Roller, etc.) für ältere und behinderte Verkehrsteilnehmer ausgehen. So ist beispielsweise die Durchsetzung des Verbots auf dem Gehweg zu parken von größter Bedeutung für eine sichere Verkehrsteilnahme dieser Personengruppe (zu der wahrscheinlich jeder irgendwann gehören wird) .

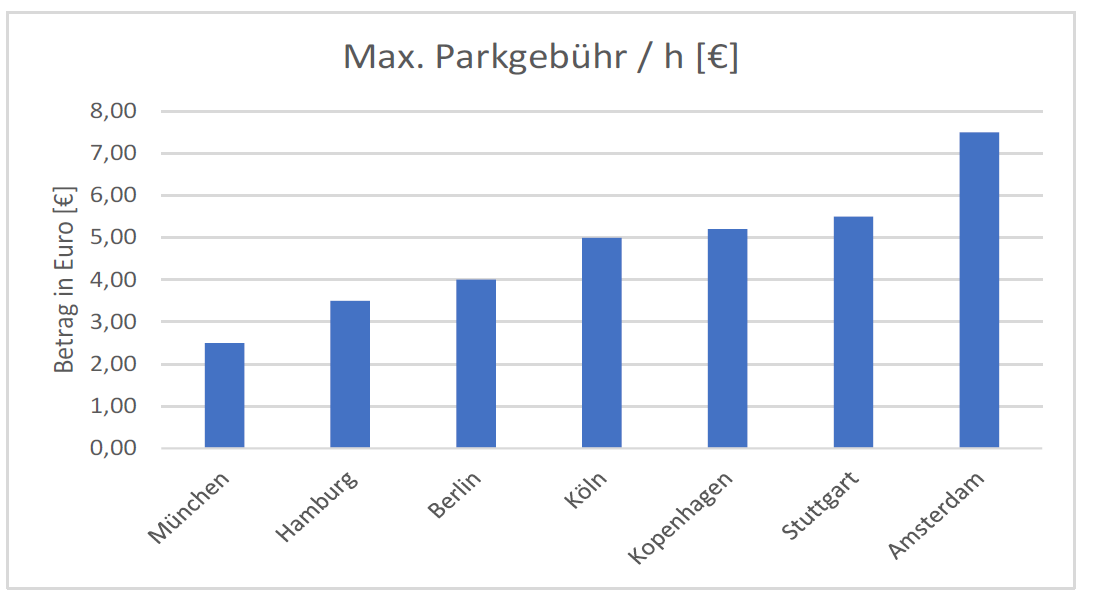

Höhe der Parkgebühren: In München ist die Gebühr für das allgemeine Parken in Parklizenzgebieten extrem niedrig. In der Altstadt beträgt sie seit über 20 Jahren 2,50 € pro Stunde, während im gleichen Zeitraum beispielsweise der Preis für einen Einzelfahrschein des öffentlichen Nahverkehrs um 50% angestiegen ist. Auch der Vergleich mit anderen Städten zeigt, wie billig das Parken in München ist:

Das Mobilitätsreferat empfiehlt daher eine höhere Bepreisung, die zudem dynamisch ausgestaltet werden soll, beispielsweise entsprechend der zeitlich schwankenden Nachfrage. Allerdings wäre auch dies nur mit einer Änderung der Gesetzeslage möglich und kann nicht von der Stadt München alleine beschlossen werden.

Die Gebühren für einen Parkausweis für das Bewohnerparken sind in München ebenfalls sehr niedrig. Bislang kostet er gerade mal 30 € pro Jahr, wobei bis zu drei Fahrzeuge dort eingetragen werden können. Das sieht in vergleichbaren Städten ganz anders aus. Laut Vorlage kostet ein solcher Jahresparkausweis in Wien 120 €, in Freiburg 200 €, in Kopenhagen 158 €, in Amsterdam 535 € und in Stockholm sogar 827 €/Jahr. Für Bayern gilt immer noch eine Regelung aus dem Jahre 1993, die für alle Bayrischen Städte eine maximale Verwaltungsgebühr von 30 € vorschreibt.

Aus meiner Sicht sollte es den Kommunen Bayerns selbst überlassen werden, in welcher Höhe sie Gebühren für einen Parkausweis erheben. Die Problematik des knappen öffentlichen Raums ist in einer Landgemeinde im Bayrischen Wald ganz anders als in der Münchner Innenstadt. Mit dem starren bayrischen Gebührenrahmen wird den (Groß-)Städten jede Möglichkeit genommen, auf das Verhalten der Bewohner einzuwirken und sich den erheblichen Vorteil vergüten zu lassen, den Anwohner durch das privilegierte Parken im knappen öffentlichen Raum erhalten.

In einer Leitentscheidung zu diesem Thema hat jüngst das Bundesverwaltungsgericht bestimmt, welcher Gebührenrahmen für die private Nutzung des öffentlichen Raums durch ein geparktes Auto nach Bundesrecht zulässig ist. Dort heißt es mit Bezug auf eine geplante Gebührensatzung der Stadt Freiburg:

„Kriterien für die Bemessung des auszugleichenden Vorteils sind nach § 6a Abs. 5a Satz 3 StVG […..] insbesondere der als Geldbetrag zu beziffernde wirtschaftliche Wert der Bewohnerparkmöglichkeiten […..]. Dieser lässt sich anhand derjenigen Kosten abschätzen, die den Bewohnern entstünden, wenn sie nicht über die durch den Bewohnerparkausweis eröffneten Parkmöglichkeiten verfügten. Zu diesen Kosten gehören etwa die Mietkosten für private Dauerparkplätze, die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung eines eigenen privaten Stellplatzes oder die Parkgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen, von denen die Inhaber eines Bewohnerparkausweises befreit sind. […..]

Danach steht die Gebühr in Höhe von 360 € zu dem Gebührenzweck des Vorteilsausgleichs nicht in einem groben Missverhältnis. Nach den [….] Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs liegen die marktüblichen Jahresmieten für private Stellplätze in den Freiburger Parkhäusern zwischen 900 € und 2 280 € und betragen damit das 2,5- bis 6,3-Fache der Jahresgebühr nach § 4 Abs. 1 BewParkgebS. Zwar bieten Dauerstellplätze in einem Parkhaus im Vergleich zu Bewohnerparkplätzen eine Reihe von Vorzügen wie beispielsweise eine jederzeitige Verfügbarkeit und einen besseren Witterungsschutz. Darauf kommt es aber nicht an, wenn man den wirtschaftlichen Wert pauschalierend nach den Kosten bemisst, die einem Bewohner, der auf der Suche nach einer wohnungsnahen Parkmöglichkeit ist, durch Anmieten eines Stellplatzes entstünden.

Auch die Kosten eines eigenen Parkplatzes übersteigen die Jahresgebühr von 360 € um ein Vielfaches. Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs liegen allein die Grundstückskosten für einen oberirdischen Stellplatz in den bewirtschafteten Parkzonen der Antragsgegnerin deutlich über 10 000 €. Sie belaufen sich also auf mehr als das 27,8-Fache der Jahresgebühr“

(Bundesverwaltungsgericht Urteil 9 CN 2.22)

Zwar hat das Bundesverwaltungsgericht die Gebührensatzung der Stadt Freiburg aus anderen Gründen aufgehoben. Eine Gebühr für einen Parkausweis von 360€ pro Jahr wurde jedoch als zulässig betrachtet. Die zugrundeliegenden Tatsachen wären in München nicht anders als in Freiburg, da private Stellplätze hier mindestens so teuer sind wie dort.

Aus meiner Sicht sollte der Freistaat Bayern dringend seine Verordnung aus dem Jahr 1993 überarbeiten. Städten wie München sollte es erlaubt werden, mit einer Stadtratsentscheidung Gebühren für Parkausweise wie in Freiburg zu erheben.

Der Mobilitätsausschuss hat diese Fragen am vergangenen Mittwoch nicht weiter diskutiert, da die umfangreiche Vorlage zur Überarbeitung des Parkraummanagements in die nächste Ausschusssitzung vertagt worden ist.

Wenn möglich, werde ich dann wieder zu diesem Thema berichten.