Fast vier Monate ist es her, dass das kulturelle Leben in München wegen Corona zum Stillstand gekommen ist. Die Folgen für viele Künstler sind existenzbedrohend trotz der angelaufenen Unterstützung durch Bund, Freistaat und die Stadt München. Umso erfreulicher ist es, dass der Kulturausschuss des Stadtrates heute einstimmig ein umfangreiches Programm verabschiedet hat, mit dem ein „(Kultur-) Sommer in der Stadt“ auf den Weg gebracht wird. Das Kulturreferat greift damit Anträge der SPD und mehrerer Bezirksausschüsse auf, die darauf abzielen, städtische Flächen im Außenbereich für Auftritte von Künstlern zur Verfügung zu stellen.

Allerdings geht die heute verabschiedete Vorlage weit darüber hinaus und beinhaltet – unter „penibler Einhaltung der Hygieneregeln“ (Kulturreferatsleiter Anton Biebl) – folgende Kernpunkte:

- Eine „Stadtteil-Wanderbühne“ , die von den jeweiligen Stadtteilkulturzentren in Kooperation mit den örtlichen Bezirksausschüssen bespielt wird. Die Kulturveranstaltungen werden mit dem bereits geplanten Programm „Sommer in der Stadt“ kombiniert, das Schaustellern ermöglicht, verteilt über die ganze Stadt an vielen Orten ihre Geschäfte zu betreiben.

- Eine feste Sommerbühne, die voraussichtlich im Olympiapark aufgebaut wird und von Ende Juli bis Mitte September an sieben Tagen in der Woche ein umfangreiches Kulturprogramm bietet.

- Die Unterstützung einer Vielzahl von bereits laufenden Initiativen, um an weiteren Orten Bands, Kabarettisten und anderen Künstlern Auftritte zu ermöglichen, beispielsweise im Innenhof des Stadtmuseums.

Künstler, die an diesem Programm mitwirken möchten, können sich unter booking@vdmk.info bewerben.

Neben der umfangreichen Organisation der Auftrittsorte übernimmt die Stadt auch die Vergütung der Künstler. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Denn damit wird, wie in der heutigen Debatte deutlich wurde, ein großes Hindernis für den Neustart der Kultur aus dem Weg geräumt. Aufgrund der – jedenfalls gefühlt – immer noch unsicheren Infektionslage sind die Münchner bislang kaum bereit, Eintrittskarten für die wenigen bereits wieder laufenden Kulturveranstaltungen zu erwerben.

Umsonst ist das alles nicht zu haben. Mit der Vorlage wurde dem Kulturreferat vom Kulturausschuss eine Finanzierung in Höhe von knapp. 1 Mio EUR genehmigt. Aus meiner Sicht ein keineswegs zu hoher Betrag, wenn man bedenkt, welche Bedeutung Musik, Kleinkunst, Theater und andere Kulturformen für diese Stadt haben und wie wichtig es daher ist, hier endlich wieder durchzustarten. Vielleicht lässt sich dieser Betrag bei der geplanten Edel-Sanierung des Gasteigs wieder einsparen, wenn man dort genauer auf die Kosten achtet (Gesamtsumme laut Presseangaben geschätzt 450 Mio EUR).

Aus den Reihen des Stadtrates wurde ergänzend angeregt, Besucher der Veranstaltungen nachdrücklich um Spenden zu bitten. Damit sollen über eine der Kulturstiftungen der Stadt auch Künstler unterstützt werden, die bei dem Kulturprogramm nicht zum Zuge kommen und daher noch nicht wieder auftreten können. Eine, wie ich finde, sehr nette solidarische Aktion.

Bei aller Freude über das vorgelegte Kulturprogramm wurden aber auch zwei Unsicherheiten deutlich:

Wie geht es im Herbst weiter ? Was ist, wenn auch dann noch kein normaler Kulturbetrieb möglich ist ? Wird das Programm dann verlängert? Hierzu wollte sich der Referatsleiter noch nicht äußern, aber die Planungen dazu müssten eigentlich jetzt schon beginnen. Denn ein Impfstoff wird, wenn überhaupt, nicht schon in drei Monaten verfügbar sein.

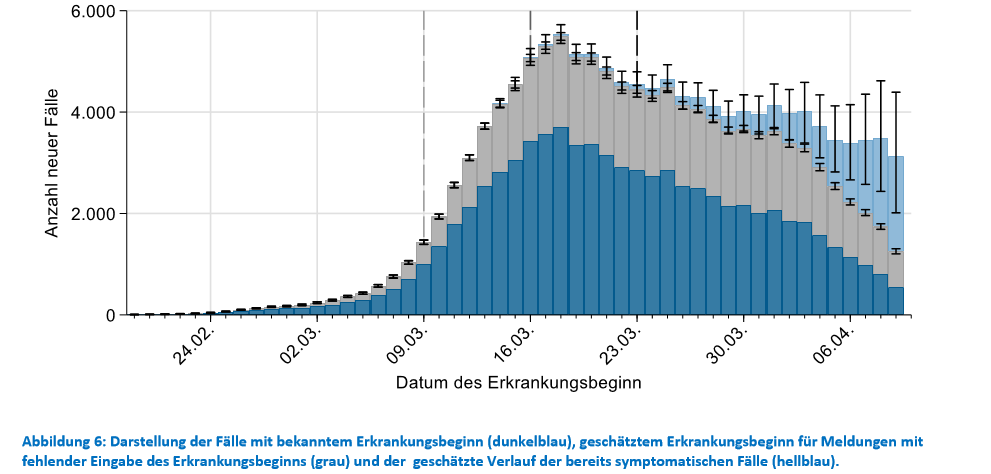

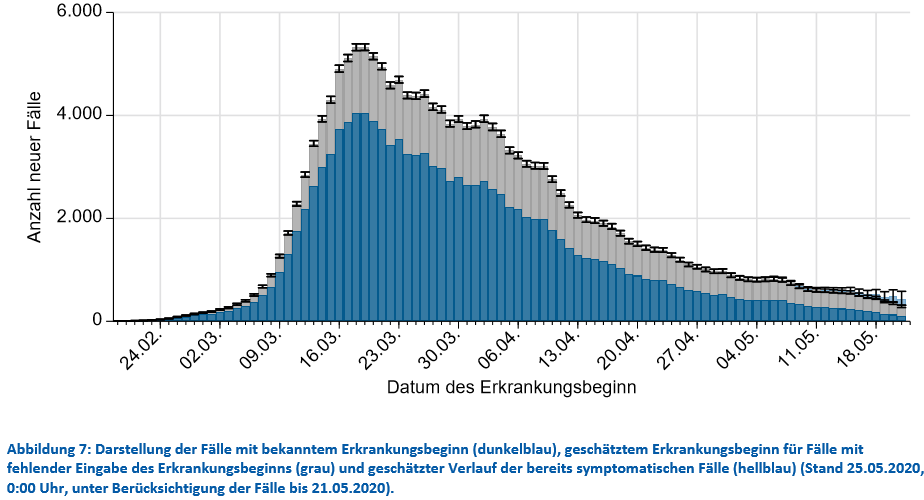

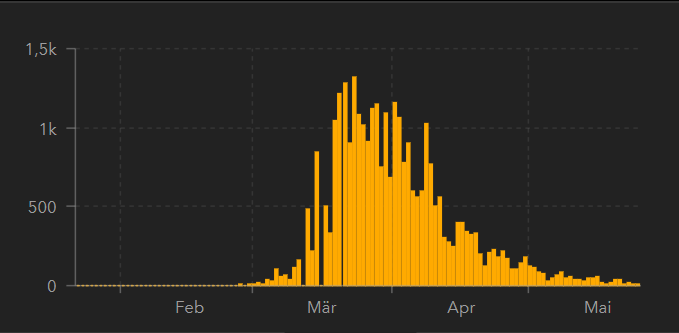

Und was passiert, wenn der Virus doch einmal zuschlägt und es – trotz aller Abstandsregeln – auf einer Veranstaltung des Kultursommers zu Infektionsfällen kommt? Ich denke auch dazu sollte man sich vorbereitend Gedanken machen, insbesondere wie man einen solchen Fall richtig einordnet. Ein paar Überlegungen dazu:

Nehmen wir einmal an, dass sich bei einer der geplanten Kulturveranstaltungen in den kommenden zwei Monaten direkt oder indirekt 100 Personen mit dem Virus infizieren. Das wäre wirklich schlimm, aber rein statistisch betrachtet würde es, nach allem was man gegenwärtig weiß, wohl nur zu einigen schweren Krankheitsverläufen und einem einzigen Todesfall führen.

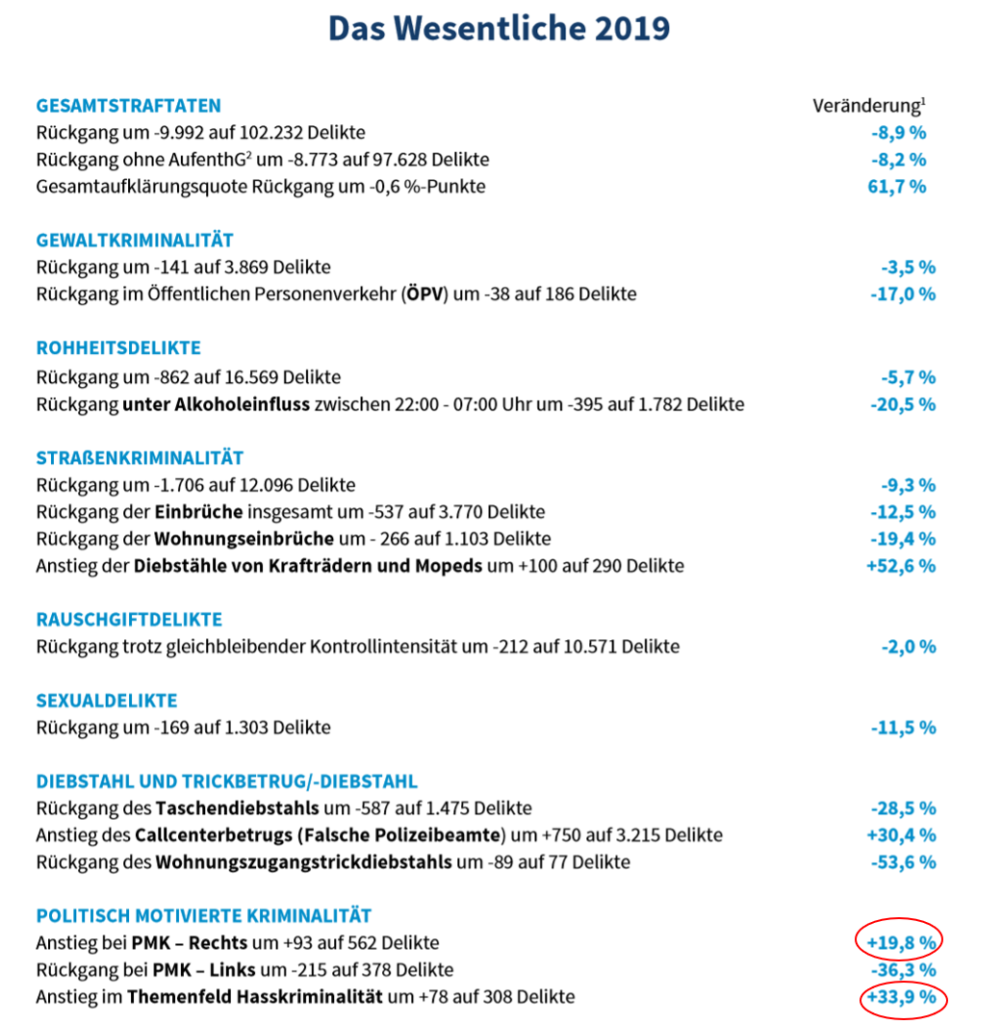

Auch das wäre einer zuviel, aber er ist in Relation mit anderen schlimmen Ereignissen zu sehen, die aller Voraussicht nach im gleichen Zeitraum eintreten werden (z.B. etwa 5 Morde in München, vgl. den aktuellen Kriminalitätsbericht, oder 4 Verkehrstote und etwa 120 Schwerverletzte, vgl. den aktuellen Verkehrsbericht für München). Es sollten daher alle Anstrengungen unternommen werden, solch eine Infektion zu vermeiden. Falls es aber doch passiert, wäre es aus meiner Sicht unverhältnismäßig deswegen den dringend erforderlichen Neustart der Kultur in München wieder auszusetzen.