Ein zentrales Thema der Kommunalpolitik ist die Stadtentwicklung. Was wo in München gebaut wird hat wesentlichen Einfluss auf die Wohnungssituation, den Verkehr und damit auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Neben der Planung neuer Stadtviertel, über die auf diesen Seiten immer wieder berichtet worden ist, steht zur Zeit das Paketpostareal im Zentrum vieler Diskussionen. Seit 2019 gibt es einen Vorschlag, wie dieses Gebiet in Zukunft bebaut werden soll, einschließlich zweier Hochhäuser mit über 150m Höhe. Der Stadtrat ist sich der Brisanz dieser Planung bewusst – immerhin gab es 2004 in München einen Bürgerentscheid gegen Bauten, die höher sind als die Frauenkirche. Daher wurde in der Vollversammlung Ende Januar beschlossen, im Rahmen einer intensiven Beteiligung der Münchnerinnen und Münchner ein sogenanntes Bürgergutachten einzuholen. In einer aktuellen Vorlage für die Sitzung des Stadtplanungsausschusses am Mittwoch erläutert die Verwaltung, wie solch ein Gutachten erstellt wird.

Im Folgenden wird zunächst kurz das Bauprojekt vorgestellt und dann der Frage nachgegangen, was das geplante Bürgergutachten leisten kann und was nicht.

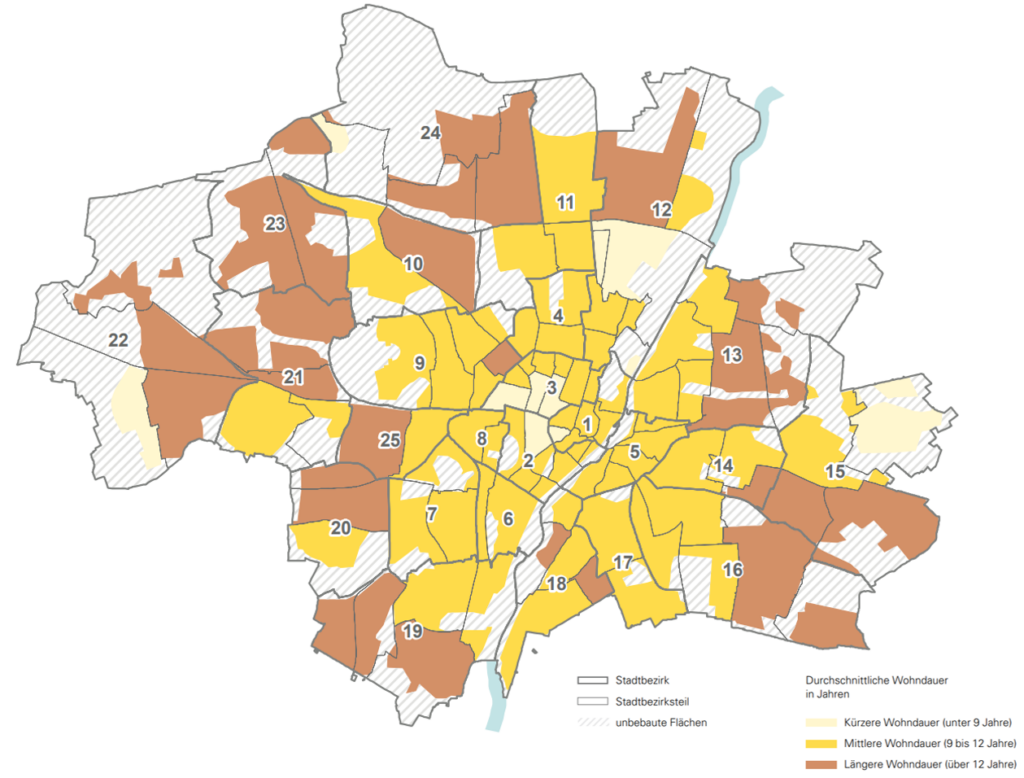

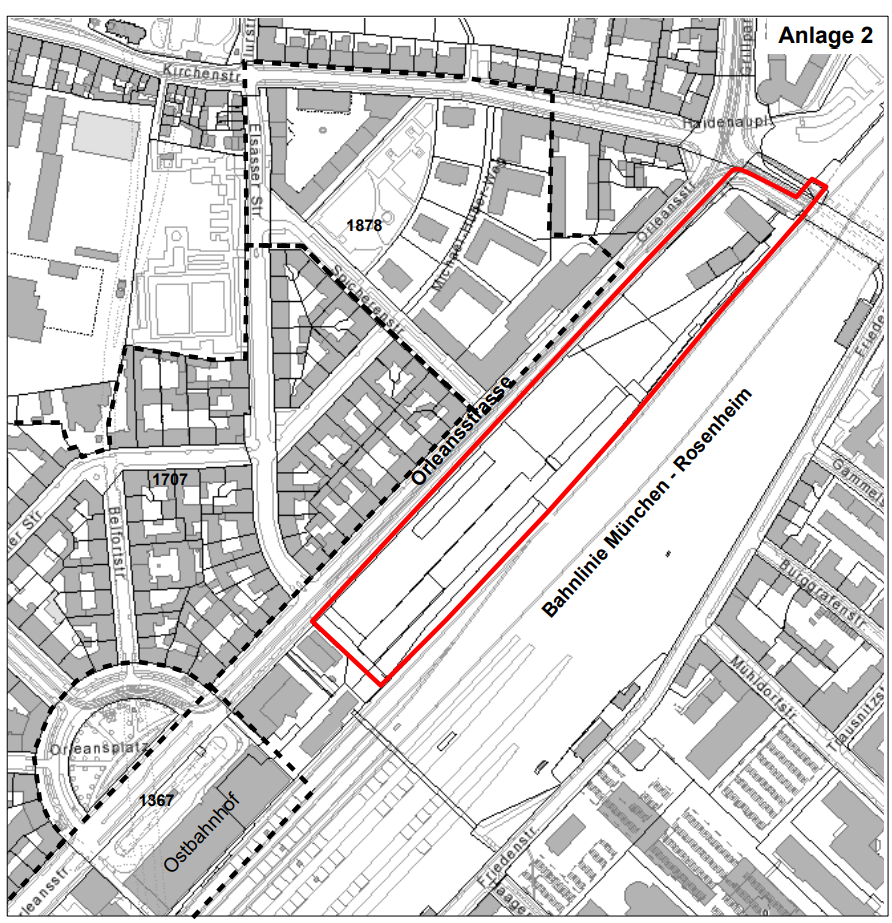

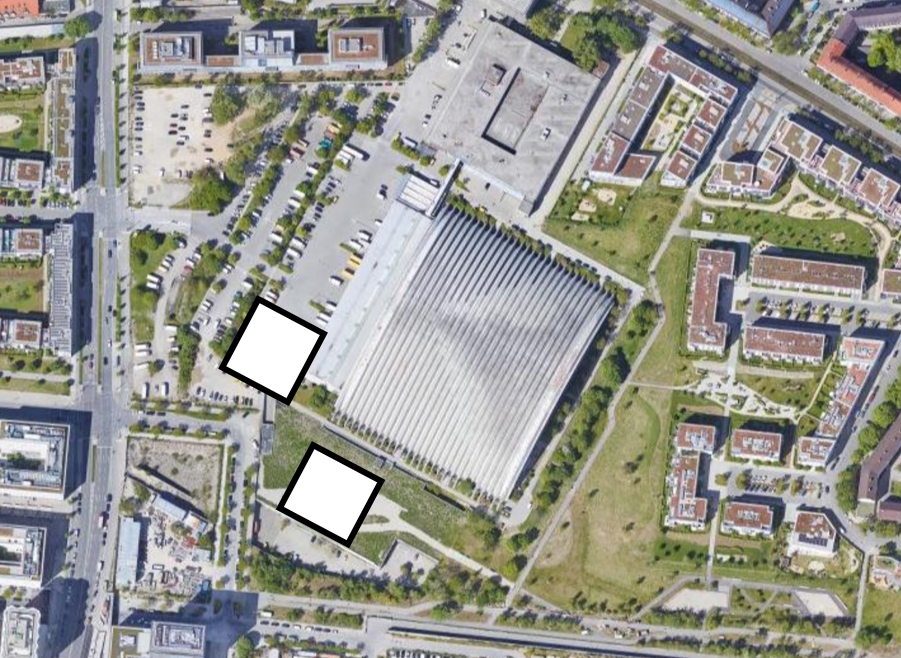

Die Paketposthalle liegt östlich des Hirschgarten auf der Nordseite der Bahngleise:

Das riesige Tonnengewölbe der Paketposthalle ( 150m x 124m) wurde in den 60er Jahren als überdachter Bahnhof für Waggons erbaut, mit denen die Post damals – umweltfreundlich – Pakete mit der Bahn transportiert hat. Der Entwurf für die neue Nutzung und Umgestaltung des gesamten Areals ist in einem Projektkonzept der Architekten Herzog & de Meuron erläutert. Es lohnt sich, die sieben Seiten dieses Dokuments mit seinen detaillierten Bildern einmal anzusehen, um einen Eindruck der Planungen zu gewinnen – trotz der manchmal etwas verschwurbelten Architektensprache („Das durchaus utopische Moment einer Belebung der Paketposthalle hat im Fall Münchens eine Tradition, die sich im Konsens zwischen Bevölkerung und Stadt mehrfach als erfolgreich erwiesen hat.“)

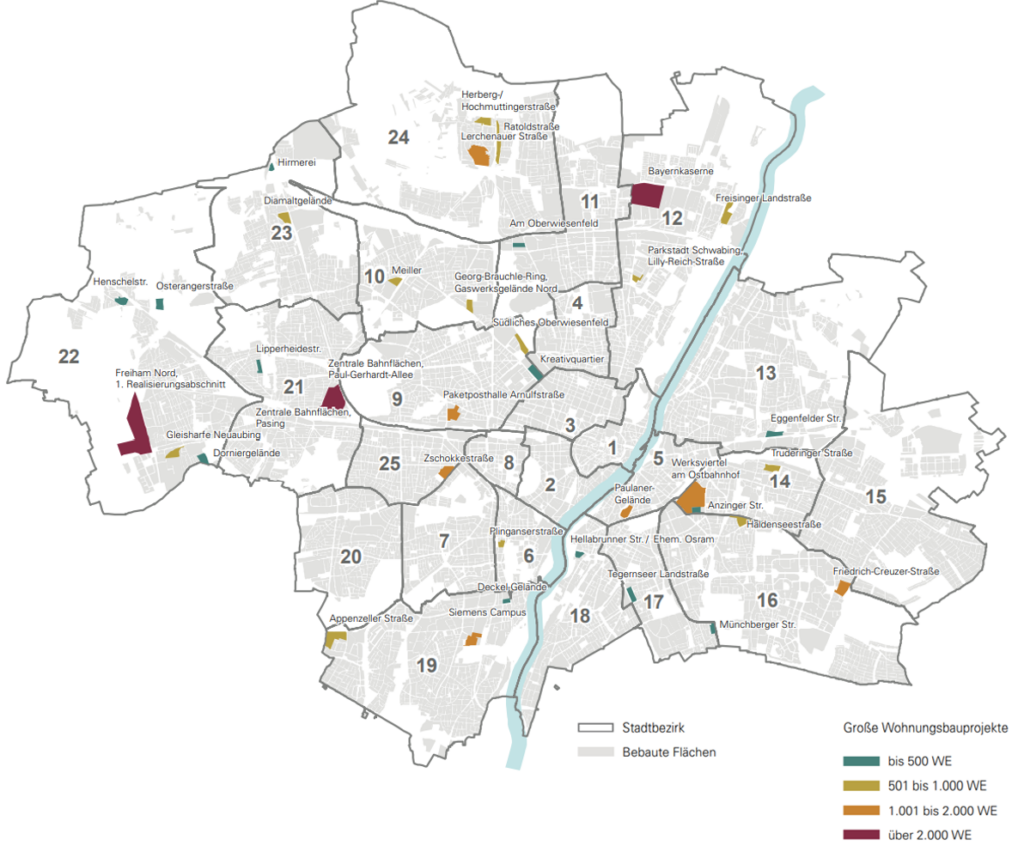

Kern des Entwurfes ist die Idee, die Paketposthalle als offenen, aber überdachten Veranstaltungsplatz zu nutzen. Südlich und westlich der Halle sollen zwei Türme mit relativ kleiner Grundfläche und einer Höhe von jeweils 155m entstehen.

Die weitere Bebauung des Areals wird mehrere sechsstöckige Wohnblöcke umfassen und schließt damit an die ähnliche Wohnbebauung unmittelbar östlich der Paketposthalle an.

Was ist nun von diesem Projekt zu halten? Die Idee, das riesige Tonnengewölbe der Paketposthalle für eine vielfältige kulturelle Nutzung zu öffnen, ist sicher ein Gewinn. Damit wird für die stark steigende Anzahl an Bewohnern im gesamten Neubaugebiet nördlich der Gleise ein attraktives städtisches Zentrum mit einem ganz eigenen Charakter geschaffen, vgl. die Bilder des Projektkonzepts. Dabei verzichtet die Planung auf eine Erschließung des Geländes durch Straßen. Das Areal wird somit autofrei und ist über die unmittelbar südlich verlaufende Stammstrecke der S-Bahn hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Umstritten ist jedoch die Höhe der Türme, die – eineinhalbfach so hoch wie die Frauenkirche – nicht nur das bebaute Areal, sondern über Jahrzehnte hinaus das gesamte Stadtbild Münchens maßgeblich beeinflussen werden. Braucht es das, damit München – endlich – seine von manchen als provinziell empfundene Abneigung gegenüber Hochhäusern überwindet? Bereits bei der Vorstellung des Entwurfs der Hochhausstudie vom Januar 2021 deuteten sich solche Vorstellungen im Planungsreferat an, wenn in der Präambel der Studie ausgeführt wird:

„Hochhäuser werden als selbstverständlicher Teil der Stadt verstanden. Nur indem sich Hochhäuser, durch verständliche und wiederkehrende Prinzipien, als erkennbarer Typus zeigen, können sie ein alltäglicher Bestandteil der Stadt werden. „

Genau das ist die Frage, ob Hochhäuser in München wirklich „selbstverständlich“ oder „alltäglich“ sein müssen, oder ob nicht der besondere Charme Münchens als „größtes Dorf Deutschlands“ auch darin liegt, auf solche Bauten bislang verzichtet zu haben. Objektive Wahrheiten gibt es dazu nicht, aber jede Menge Meinungen und Diskussionen.

Wie bereits erwähnt, hat der Stadtrat daher im Januar beschlossen, ein Bürgergutachten zu diesem Bauprojekt erstellen zu lassen, denn

„ein Bürgergutachten [eignet sich] gerade für polarisierende Projekte und zur Lösung von kontroversen Problemen, da Meinungen nicht nur abgefragt, sondern komplexe Fragestellungen angemessen diskutiert werden. Vor allem werden die unterschiedlichen Perspektiven und Planungskonflikte offen angesprochen und dargestellt. […] Ziel ist es, Vorschläge zur weiteren Entwicklung zu erarbeiten und in einem Gutachten festzuhalten.“

(Auszug aus der aktuellen Vorlage)

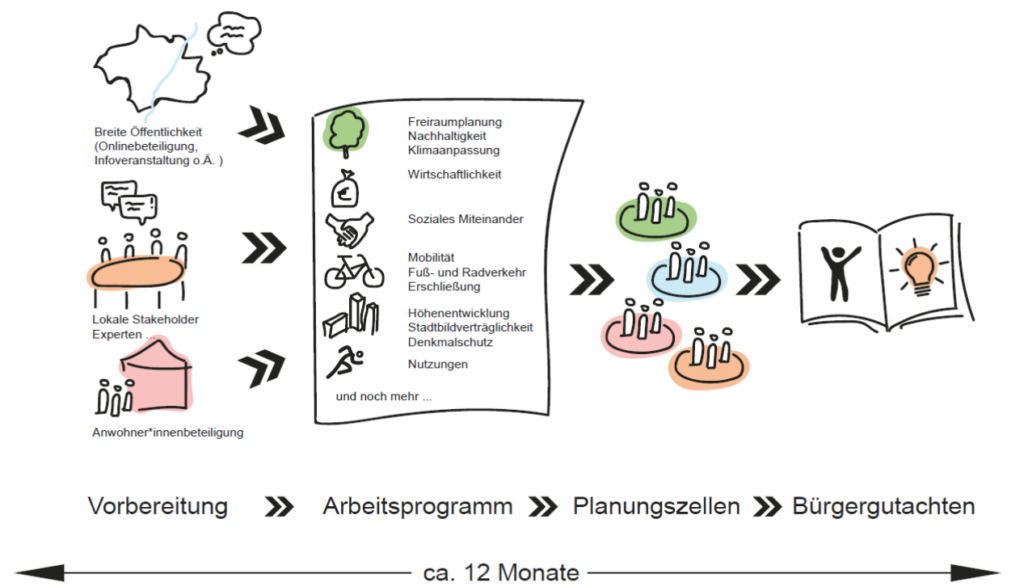

Wie das funktionieren soll, zeigt schematisch folgende Abbildung:

Die Grundidee besteht darin, dass 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sich vier Tage lang unter Anleitung einer neutralen Leitung intensiv mit dem Projekt beschäftigen und danach ihre Überlegungen in einem Gutachten zusammenstellen. Die Teilnehmer werden dazu in sogenannte Planungszellen von etwa 25 Personen aufgeteilt, die sich mit einzelnen Themenfeldern befassen, wie der Stadtbildverträglichkeit, dem Klimaschutz, dem sozialen Miteinander und vielen weiteren Aspekten, auf die das geplante Bauprojekt Auswirkungen hat.

Die Diskussion der Teilnehmer in den Planungszellen folgt einer durch die neutrale Leitung vorgegebenen Struktur: Vorträge von Fachleuten und Beteiligten gehören ebenso dazu wie Ortstermine zur Besichtigung des Areals. Laut Vorlage sind auf diese Weise in Deutschland bereits über 100 Bürgergutachten erstellt worden, davon zwei in München, zuletzt 2017 zur Neugestaltung des Viktualienmarktes.

Betrachtet man exemplarisch die über 80 Seiten des Bürgergutachtens zum Viktualienmarkt, erkennt man die Stärken dieses Werkzeugs: Die vielen unterschiedlichen Aspekte, die einen attraktiven Markt in der Mitte Münchens ausmachen, konnten detailliert von den Gutachterinnen und Gutachtern herausgearbeitet werden. Vielfältige Alltagserfahrungen sind dabei mit eingeflossen und haben der Stadtverwaltung hilfreiche Anregungen bei der anstehenden Umgestaltung der Marktstände gegeben.

Beim Paketpostareal liegt die Sache möglicherweise anders. Denn hier geht es im Kern um die einfache Frage, ob man dem Bau der Türme in der geplanten Höhe zustimmt oder eben nicht. Eine Konsenslösung ist da kaum vorstellbar. Zu groß scheint mir der Gegensatz zwischen den Verfechtern des Hochhausbaus einerseits und denjenigen, die am Ergebnis des Bürgerentscheids von 2004 festhalten wollen.

Vor diesem Hintergrund kann das neue Bürgergutachten allenfalls neue Argumente entwickeln und in die Diskussion einbringen, die von den politischen Entscheidungsträgern in Verwaltung, Parteien oder auch Anwohnerinitiativen, etc. bislang noch nicht gesehen oder aufgegriffen worden sind. Es sollte jedoch nicht die verantwortliche Entscheidung der Stadträtinnen und Stadträte ersetzen. Das Ergebnis darf nicht als eine Art Umfrage zum vermeintlichen Bürgerwillen über das Hochhausprojekt missverstanden werden. 100 Münchnerinnen und Münchner sind eine viel zu geringe Anzahl, um repräsentativ die Meinung der Stadtbevölkerung abbilden zu können. Zudem werden sie möglicherweise durch die vorgegebene Strukturierung ihrer Arbeit und durch das Leitungsteam – bewusst oder unbewusst – zu bestimmten Schlüssen geführt.

Letztlich wird daher das Gutachten die Debatte, ob in München die bisherige Zurückhaltung beim Hochhausbau aufgegeben werden soll, zwar bereichern, aber nicht beenden. Im Gegenteil, sollte sich der Stadtrat am Ende für eine Genehmigung der beiden Türme entscheiden, wäre es für mich nicht überraschend, wenn es zu einer Neuauflage des Bürgerentscheids von 2004 kommt. Damals haben sich die Münchnerinnen und Münchner mit einer denkbar knappen Mehrheit von 50,8% gegen den Bau von Hochhäusern entschieden, die im Bereich des mittleren Rings liegen und die Frauenkirche überragen. Wie eine Neuauflage dieser Abstimmung ausgehen würde, kann ich nicht vorhersagen.