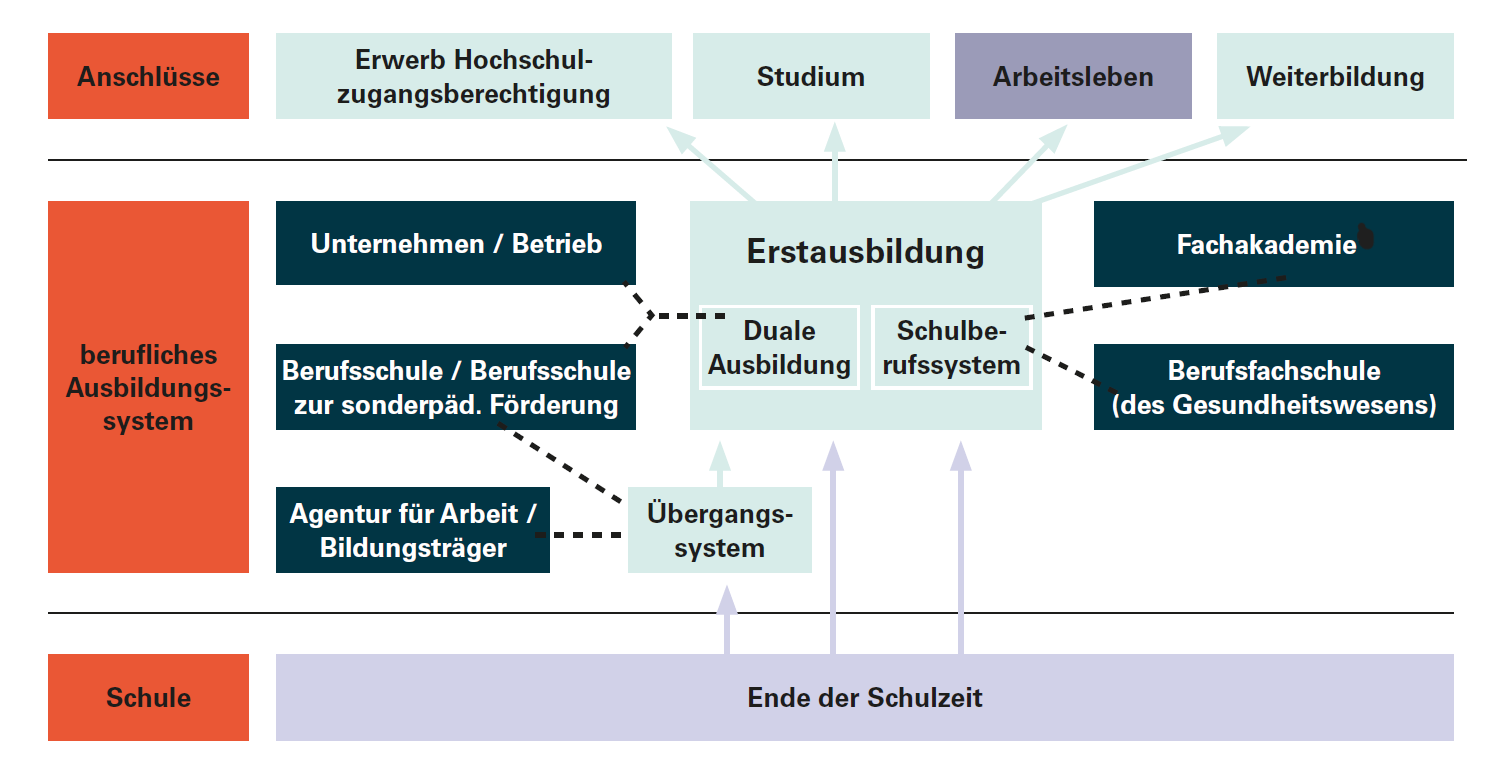

Das berufliche Bildungssystem in Deutschland wird häufig als vorbildlich betrachtet. Die Kombination aus praktischer Ausbildung in den Betrieben und der Vermittlung theoretischer Grundlagen in den Berufsschulen bildet Fachkräfte aus, die mit ihren Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Gleichzeitig ermöglicht der erfolgreiche Abschluss einer (Erst-) Ausbildung zahlreiche weitere Bildungsmöglichkeiten bis hin zu einem Studium.

Am vergangenen Mittwoch wurde im Bildungsausschuss der Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2024 vorgestellt. Neben vielen Erfolgen bei der Begleitung Jugendlicher auf dem Weg von der Schule in eine Ausbildung findet man dort folgenden Satz:

„Das […] System der beruflichen Ausbildung [steht] vor völlig neuen Herausforderungen, deren Bewältigung keineswegs sichergestellt ist.“

Warum das so ist, wird im Folgenden erläutert.

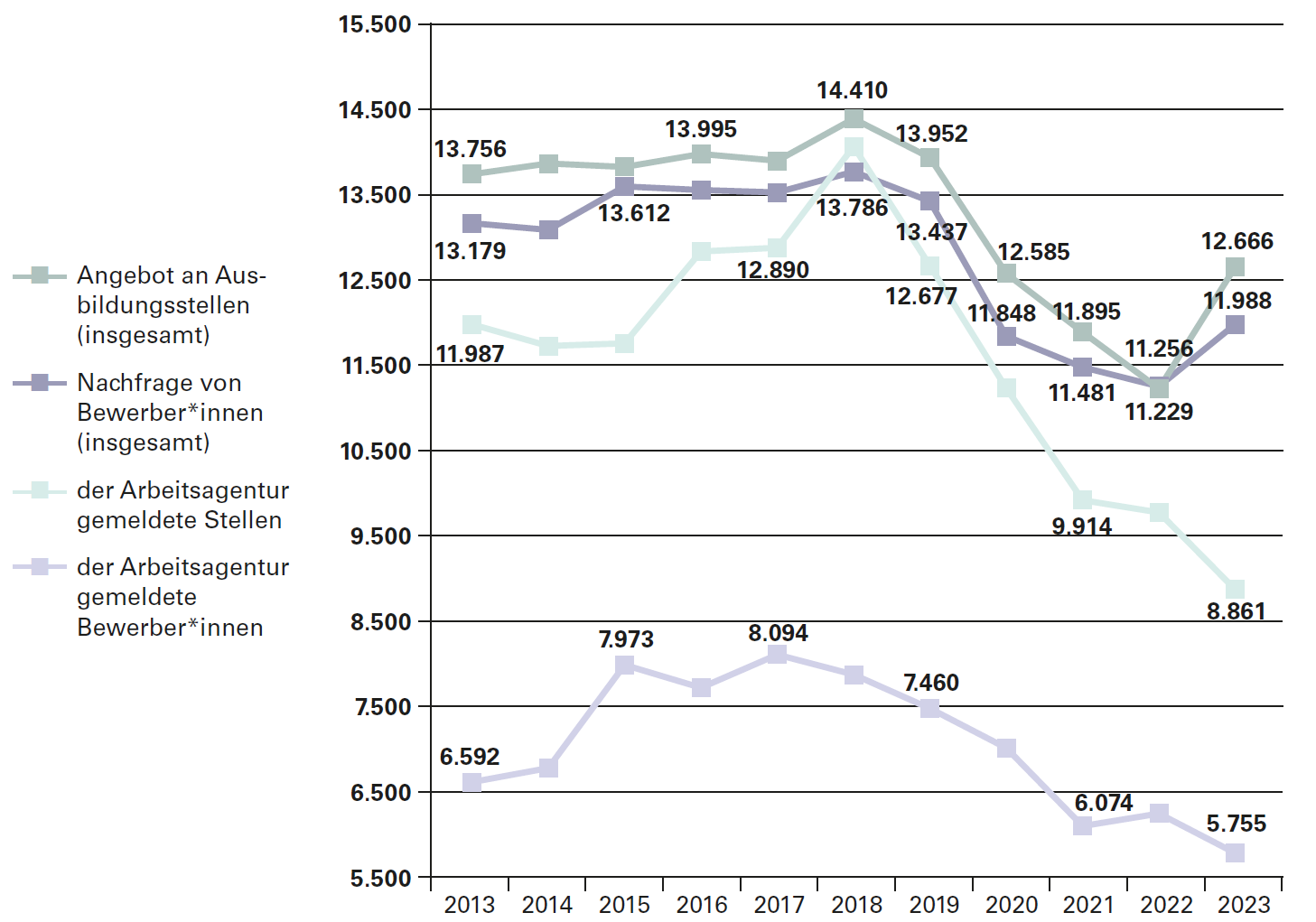

Schaut man in den über 250 Seiten langen Bericht, erscheinen die Zahlen zur beruflichen Bildung zunächst erfreulich:

(Quelle: Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2024)

Das Angebot und die Nachfrage nach Ausbildungsstellen in München decken sich in etwa. Die Bedeutung der Vermittlung über die Arbeitsämter nimmt seit 2018 kontinuierlich ab. Dass die Situation aus Sicht der Auszubildenden gut ist, erkennt man auch an der seit Jahren niedrigen Jugendarbeitslosigkeit, die in München bei 3% oder weniger liegt.

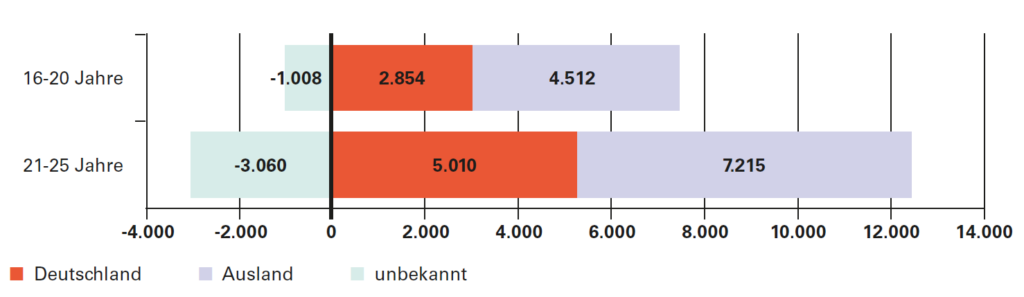

Allerdings gelingt es fast der Hälfte der Betriebe nicht, alle zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze zu besetzen (vgl. Bildungsbericht, S. 97). Ohne Zuwanderung wäre die Situation für die Betriebe in München noch weitaus schwieriger. München verzeichnet seit Jahren Zuwanderungsgewinne in der Bevölkerungsgruppe zwischen 16 und 25 Jahren, auch und gerade aus dem Ausland:

(Quelle: Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2024)

Im Bericht heißt es dazu:

„In einigen Berufen sind neu zugewanderte Jugendliche besonders häufig anzutreffen. Die am stärksten besetzten Berufe im Hinblick auf die Zuwanderung innerhalb der letzten sechs Jahre sind Zahnmedizinische Fachangestellte (258 Personen), Hotelfachleute (224 Personen) sowie Medizinische Fachangestellte (188 Personen). In drei Berufen sind mehr als die Hälfte der Auszubildenden neu zugewandert: die Fachleute für Systemgastronomie (82,3 %), die Fachkräfte Gastronomie/ehemals Fachkräfte im Gastgewerbe (68,8 %) sowie die Fachverkäufer*innen im Lebensmittelhandwerk (61,7 %).“

Dennoch ist die Zahl der Auszubildenden insgesamt rückläufig. 2023 war ein positiver Ausnahmewert, denn 2024 sind laut Bildungsreferat die Zahlen schon wieder gesunken. Der Fachkräftemangel in vielen Ausbildungsberufen wird sich trotz Zuwanderung weiter verschärfen.

Das größere Problem liegt jedoch in den fehlenden Kompetenzen der Schulabgänger vor Beginn einer Ausbildung. Der Bildungsbericht 2024 widmet diesem Problem mehrere Abschnitte, die es in sich haben:

„Informationen über den Stand der schulischen Kompetenzen Jugendlicher liefert die PISA-Studie. Für diese werden regelmäßig die 15-jährigen Schülerinnen der OECD Länder in Mathematik, Naturwissenschaften und auf die Lesekompetenz getestet. Im Jahr 2022 wurden für Deutschland in allen drei Kompetenzbereichen die niedrigsten Werte seit Beginn der PISA-Studie im Jahr 2000 gemessen. […] In der Folge erreicht ein deutlich höherer Anteil der 15-Jährigen das Mindestkompetenzniveau nicht mehr. In Mathematik erreichten es 30 % nicht (+ 12 Prozentpunkte von zuvor 18 % in 2012), in Naturwissenschaften waren es 23 % (+ 11, zuvor 12 %) und bei der Lesekompetenz waren es 25 %, die unter dem Mindestkompetenzniveau lagen (+ 11, zuvor 14 %) .“

Die Situation bei Auszubildenden ist noch schlechter, als es diese Zahlen erkennen lassen. Denn an der PISA-Studie haben auch Schülerinnen und Schüler von Gymnasien teilgenommen. Sie weisen – jedenfalls im Schnitt – bessere Kenntnisse in den drei Fächern auf, beginnen aber später nur zu einem kleinen Bruchteil eine Ausbildung. Den Absolventen der Mittelschule (früher Hauptschule genannt), die knapp ein Drittel aller Ausbildungsplätze besetzen, fehlen somit noch zu deutlich höheren Anteilen Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch und den Naturwissenschaften. Genaue Zahlen dazu findet man im Bildungsbericht leider nicht.

Woran liegen diese desaströsen Ergebnisse? Ein Hauptgrund ist laut Bericht die Corona-Pandemie. In der Tat lagen die langen Schulschließungen zum Zeitpunkt der PISA-Studie 2022 nur wenige Monate zurück, so dass die Jugendlichen kaum Gelegenheit hatten, ihre Lerndefizite auszugleichen.

Hinzukommt aber auch ein langfristiges Problem: Laut Bildungsbericht sind unter den 15-Jährigen an den Münchner Mittelschulen 8,6 Prozent erst innerhalb der letzten drei Jahre aus dem Ausland zugewandert. Ohne brauchbare Deutschkenntnisse kann es aber keine Lesekompetenz und auch keinen Erfolg in Mathematik geben, wo die zu lösenden (Text-) Aufgaben ebenfalls ein Mindestmaß an Sprachverständnis verlangen.

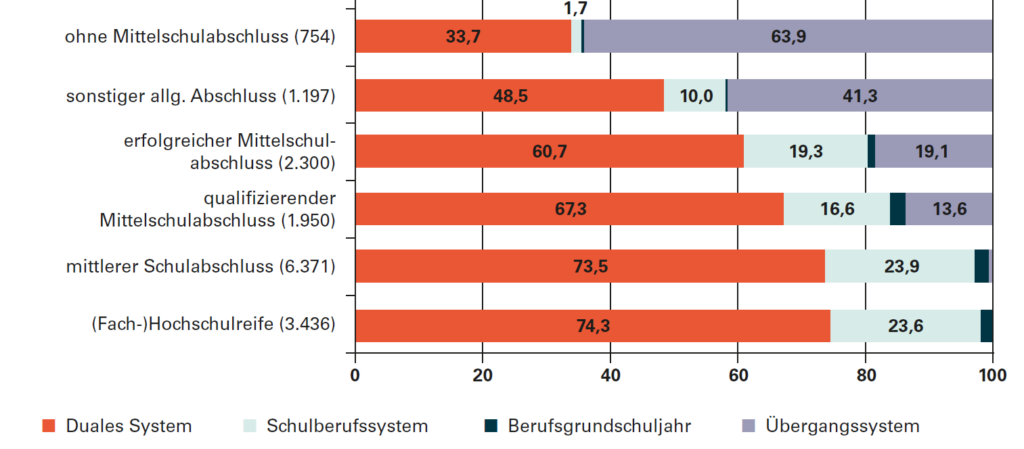

Wie sich diese Defizite auswirken, kann man dem Bildungsbericht ebenfalls entnehmen.

(Quelle: Münchner Bildungsbericht Berufliche Bildung 2024)

Beispielsweise gelingt es ohne Mittelschulabschluss nur einem Drittel der Jugendlichen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Mit einem „Quali“ (qualifizierender Mittelschulabschluss) verdoppeln sich die Chancen.

Für alle, bei denen es nicht klappt, hat die Stadt München zusammen mit der Agentur für Arbeit ein umfangreiches Übergangssystem entwickelt, in dem der Erwerb grundlegender Kenntnisse nachgeholt werden kann, einschließlich des Mittelschulabschlusses. Parallel dazu gibt es eine Vielzahl von Programmen zur gezielten Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen.

In der Debatte im Ausschuss zeigten sich die Stadträtinnen und Stadträte aller Fraktionen erfreut über den im Bildungsbericht dokumentierten Erfolg der Münchner Programme des Übergangssystems. Dem ist zuzustimmen. Und dennoch drängt sich mir der Eindruck auf, dass es sich dabei um einen aufwendigen Reparaturbetrieb einer gescheiterten Bildungspolitik des Freistaates Bayern für die Mittelschulen handelt.

Würden bereits dort, wo noch eine Schulpflicht besteht, durch mehr Schulzeit (Ganztag) bessere Kenntnisse in den Kernfächern Deutsch und Mathematik vermittelt, wären die Startchancen der Jugendlichen noch vor der Suche nach dem ersten Ausbildungsplatz deutlich besser. Wiederholte Enttäuschungen durch Bewerbungsabsagen würden ebenso vermieden wie das Risiko, am Ende aus der beruflichen Bildung komplett herauszufallen und sich als einer der mehr als 2000 jungen Erwachsenen in München ohne Berufsausbildung und Arbeit wiederzufinden.