Beim Thema Fachkräftemangel denkt man zunächst an hochspezialisierte IT-Kräfte oder Pflegepersonal. Aktuelle Zahlen des Münchner Bildungsreferats zeigen jedoch, dass das Problem viel weiter reicht. Beispielsweise werben auch die Münchner Gastronomie und das Baugewerbe notgedrungen Personal im Ausland an. Aktuell besuchen 130 Auszubildende aus Vietnam die Münchner Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Baugewerbe, gefolgt von Auszubildenden aus Georgien und Kirgisistan mit je über 60 und Indonesien und Afghanistan mit je ca. 40 Personen.

Gleichzeitig schaffen fast 10% der Münchner Mittelschüler nicht einmal den niedrigsten Bildungsabschluss. Die Fraktionen von Grünen und SPD haben daher in 2023 unter der Überschrift „Fachkräfte für die Zukunft“ die Verwaltung beauftragt, nach Möglichkeiten zu suchen, wie die Quote der Schulabbrecher verringert werden kann, damit mehr junge Menschen aus München eine Ausbildung beginnen und erfolgreich beenden.

Die gestern im Bildungs- und Sozialausschuss diskutierte Vorlage zeigt einerseits die großen Anstrengungen der Stadt. Andererseits scheint es mir, dass das eigentliche Problem der unzureichenden Schulbildung an den Mittelschulen damit nicht gelöst wird.

Die Stadt betreibt zusammen mit freien Trägern eine Vielzahl von Projekten zur Bildungsförderung. Speziell an Mittelschulen richtet sich JADE, ein Beratungsangebot bei der beruflichen Orientierung und Berufsfindung. Sozialpädagogen unterstützen die Jugendlichen und ihre Eltern in der 8. und 9. Klasse bei der Suche nach der richtigen Praktikums- und Ausbildungsstelle.

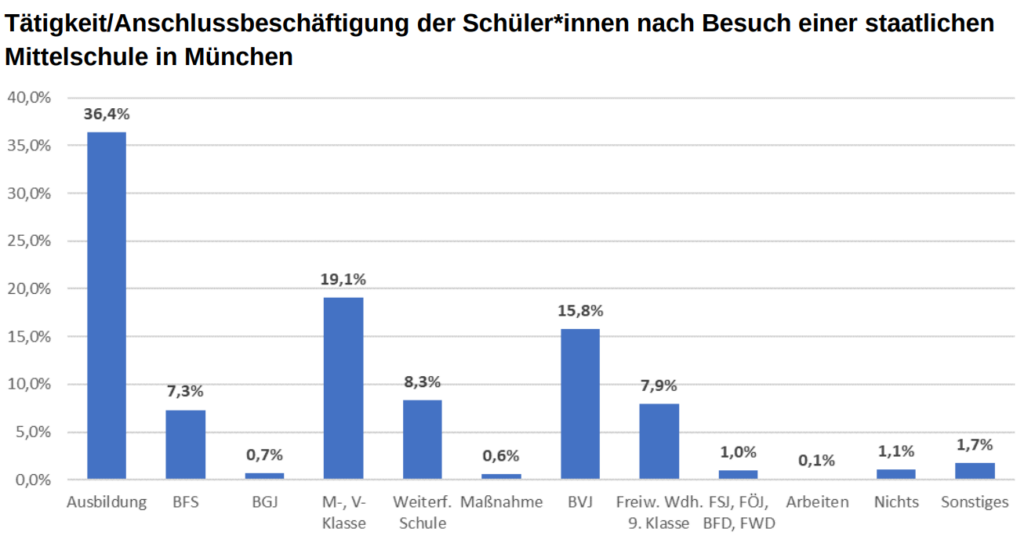

Ein Nebeneffekt der Tätigkeit von JADE ist eine Statistik über den weiteren Werdegang von Mittelschülern nach Ende der Schulzeit.

Zahlen aus 2023

Viele Schülerinnen und Schüler gehen nach Abschluss der Mittelschule auf weiterführende Schulen (Berufsfachschulen, Berufsschulen, etc.) oder in sogenannte M- und V-Klassen, mit denen ein Realschulabschluss angestrebt wird. Ein gutes Drittel beginnt direkt eine Ausbildung in einem Betrieb. Knapp 10% haben jedoch nicht einmal den Mittelschulabschluss geschafft und wiederholen freiwillig die 9. Klasse oder machen überhaupt keine weiteren Bildungsanstrengungen.

Sowohl auf den Berufs(fach)schulen als auch in den Mittelschulen zeigt sich

„ein teils eklatanter Anstieg im Deutschförderbedarf“ (Vorlage, S. 14).

Viele Jugendliche sind erst seit wenigen Jahren in Deutschland und haben entsprechend geringe Sprachkenntnisse. Ohne ausreichende Fähigkeiten im Lesen und Verstehen der deutschen Sprache scheitert auch die Vermittlung anderer Fächer, beispielsweise Mathematik. Zwar gibt es spezielle Deutschkurse für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Für das Erfassen der Lehrinhalte der Mittelschule und der Berufsschulen reicht das dort erworbene Sprachniveau jedoch häufig nicht aus. Eine Verbesserung erfolgt nur langsam, weil die Schulklassen Migrationsanteile von 80% und mehr haben. Deutsch wird somit auf dem Pausenhof nicht oder nur in einfachster Form genutzt.

In München sind von diesem Problem besonders Kinder von Familien betroffen, die im Rahmen der EU-Freizügigkeit aus Bulgarien zugewandert sind und dort der türkischsprachigen Minderheit angehören. Ihre Eltern verfügen kaum über Deutschkenntnisse. Zudem fehlt es vielfach am Verständnis der Bedeutung von Bildung für den weiteren Lebensweg der Kinder. Die Stadtverwaltung hat daher ein Projekt aufgesetzt, mit dem diese Familien durch Sozialarbeiter in zwei besonders betroffenen Münchner Schulen besser erreicht und unterstützt werden sollen.

Über alle Fraktionen hinweg waren die Ausschussmitglieder von den Initiativen der Verwaltung positiv beeindruckt. In der Tat baut die Stadt München trotz schlechter Haushaltslage ihre Bemühungen weiter aus, Jugendliche auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen.

Und doch drängt sich mir der Eindruck auf, dass man der Größe des Problems dadurch nicht gerecht wird. Auch die beste Beratung durch engagierte Sozialarbeiter kann nicht verhindern, dass die Kinder und Jugendlichen nach Verlassen des Schulgeländes sofort in ihre muttersprachliche Umgebung zurückfallen. Das gilt nicht nur für den Austausch in den Familien, sondern auch beim Medienkonsum auf dem Handy, der den Rest des Tages begleitet und in aller Regel nicht auf Deutsch stattfindet. Damit beschränkt sich an einer typischen Münchner Mittelschule die Zeit zum bewussten oder unbewussten Erlernen der deutschen Sprache auf den Vormittag.

Nach meiner Überzeugung ist eine wirkliche Verbesserung der Schulbildung dieser Jugendlichen nur durch den Übergang zu einer Ganztagsschule zu erreichen, die diesen Namen auch verdient. Mittelschulen mit einem Migrationsanteil von 50% und mehr sollten so angelegt, werden, dass die Kinder von morgens bis weit in den Nachmittag hinein unterrichtet werden, unterbrochen von gemeinsamen Freizeitaktivitäten auf Deutsch. Für solch einen „rhythmisierten Ganztag“ ist in erster Linie der Freistaat Bayern verantwortlich. Schulformate, bei denen Jugendliche am Nachmittag nur „betreut“ werden, sind demgegenüber kaum geeignet, die sprachlichen Defizite auszugleichen. Die Kosten für den Umbau von normalen Mittelschulen zu rhythmisierten Ganztagesschulen wären erheblich, sowohl für das Personal als auch für den Ausbau der Schulgebäude. Der wirtschaftliche Schaden durch fehlende Fachkräfte jetzt und in Zukunft ist es allerdings auch.