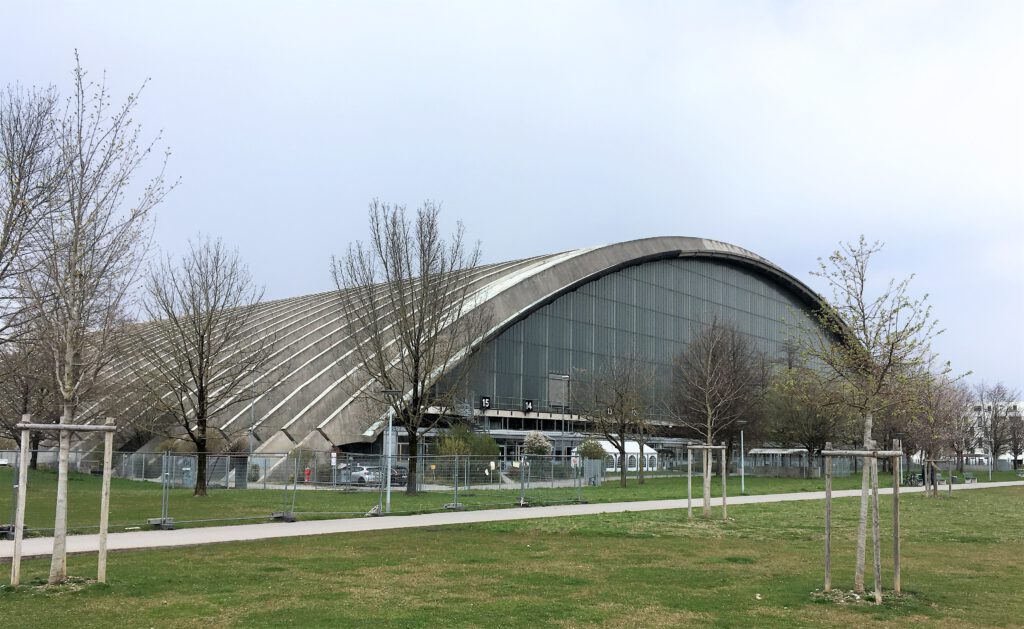

Im April 2021 habe ich hier über eines der umstrittensten Themen der Münchner Kommunalpolitik berichtet – die geplante Bebauung des Paketpostareals. Zur Erinnerung: Nördlich der Bahnachse liegt zwischen Wilhelm-Hale-Straße und Arnulfstraße die alte Paketposthalle. Mit ihren riesigen Betonbögen ist sie ein denkmalgeschütztes Bauwerk.

Die Halle und das umgebende Gelände hat die Post an einen Investor verkauft. Dessen Pläne sehen einen Umbau zu einer überdachten, offenen Kulturfläche mit wechselnder Nutzung vor. Eine Idee, die auf große Zustimmung stößt.

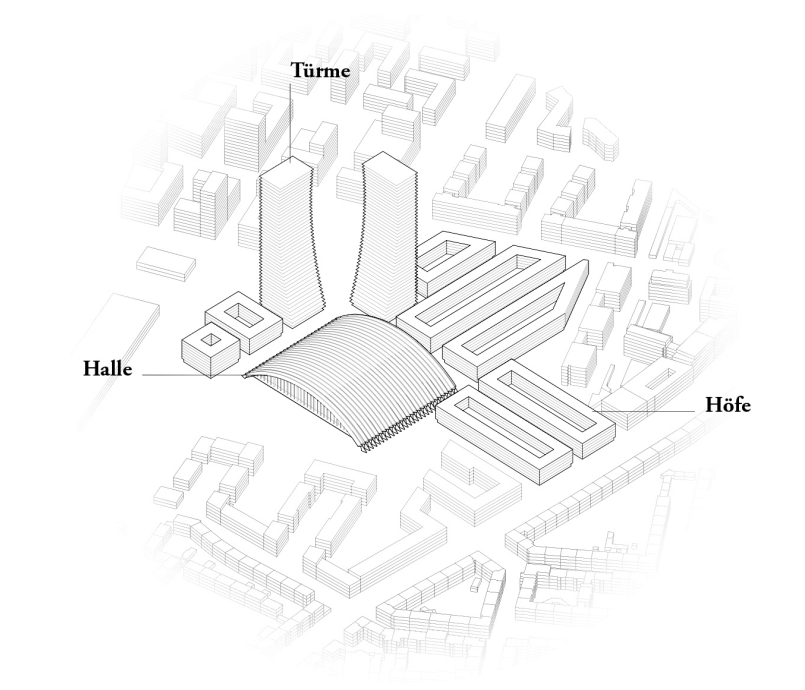

Allerdings kann man damit kein Geld verdienen. Finanziert werden soll das Projekt durch neue Wohnbebauung in der Umgebung, darunter zwei über 150m hohe Türme. Hier ein Bild aus dem sogenannten „Masterplan“ des Investors:

Die geplante Bebauung des Paketpostareals von Osten aus gesehen (Quelle: Masterplan des Investors)

Mit anderen Worten bekommt die Stadt eine neue attraktive Kulturstätte, wenn der Investor dafür als erster in München das Baurecht für richtige Hochhäuser erhält. Ein Angebot, das viele Stadträtinnen und Stadträte attraktiv finden, denen die gegenwärtige Architektur Münchens ohnehin zu „provinziell“ (FDP-Stadtrat Prof. Hofmann) erscheint.

Dennoch hat sich daran erheblicher Streit entzündet. Soll in München überhaupt so hoch gebaut werden und sind die beiden Türme dafür die geeigneten Objekte? Im April 2021 hat der Stadtrat ein sogenanntes Bürgergutachten in Auftrag gegeben, mit dem alle Aspekte des Bauprojekts von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern untersucht werden sollten. Die Empfehlungen des fertigen Gutachtens wurden am Mittwoch im Stadtplanungsausschuss diskutiert.

Die Befürworter des Projekts in der Verwaltung und allen drei großen Stadtratsfraktionen sehen sich durch das Gutachten bestätigt. In einer Vorlage schreibt das Stadtplanungsreferat:

„Im Rahmen des Bürgerinnengutachtens setzten sich 113 zufällig ausgewählte Bürger*innen im Rahmen von sogenannten Planungszellen intensiv mit der Masterplanung auseinander […] Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmenden empfiehlt die Umsetzung des aktuellen Masterplans und den Bau der 155 Meter hohen Hochhäuser. Uneinigkeit besteht lediglich hinsichtlich der äußeren Gestaltung.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Der letzte Satz ist offensichtlich unzutreffend. Denn im Bürgergutachten findet sich auch folgende Aussage:

„Bezüglich der Höhe der Hochhäuser wurde in den Planungszellen kein Konsens erzielt.“ (vgl. Seite 50 des Gutachtens)

Diese Ungenauigkeit in der Vorlage ist zwar unschön, aber letztlich kommt es darauf nicht an. Zutreffend wurde in der gestrigen Debatte von den Hochhausgegnern eingewandt, dass das Gutachten keine objektive Erhebung der Meinung der Münchner Bevölkerung zur Hochhausfrage sein kann. Dazu war die Anzahl der Teilnehmer zu gering und ihre Zusammensetzung (Alter, Geschlecht, etc.) für die Münchner Bevölkerung nicht hinreichend repräsentativ.

Anders als von den Befürwortern des Projekts im Ausschuss mit hitzigen Worten vorgetragen, entwertet diese Kritik nicht die Arbeit der ehrenamtlichen Gutachter oder das Gutachten selbst. Denn dessen Schwerpunkt liegt nicht auf einer Klärung der umstrittenen Hochhausfrage, sondern in einer Vielzahl von konstruktiven Anregungen zur Veränderung der bisherigen Pläne. Das betrifft die Verwendung nachhaltiger Baustoffe, die Gestaltung der Fassaden der Türme, mehr Freiflächen in der Umgebung der Halle, ein besseres Mobilitätskonzept und viele weitere Ideen, die im sogenannten Masterplan des Investors bislang fehlen, vgl. beispielsweise den folgenden Ausschnitt aus dem Gutachten:

„Der Investor wirbt damit, dass er München nach vorne bringen möchte. Er stellt die Architektur als zukunftsweisend dar. Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um konventionelle Hochhäuser mit einer Tiefgarage, die sich über mehrere Tausend Quadratmeter und mehrere Geschosse im Untergrund erstreckt, errichtet in konventioneller nicht nachhaltiger Stahlbetonbauweise. Diesen Entwurf halten wir für rückwärtsgewandt. Es wird eine Chance in München für eine progressive, innovative Architektur mit diesem Planungsentwurf verschenkt. Eine in Holzbauweise errichtete Hochhaussiedlung ist beispielsweise zukunftsweisender.“

(Gutachten, S. 67)

Wie geht es jetzt weiter? Mit großer Mehrheit wurde gestern die Vorlage der Verwaltung abgesegnet, die Planung des Projekts unter Berücksichtigung der Anregungen im Gutachten weiter fortzuführen. Allerdings ist zu erwarten, dass die Gegner des Hochhausbaus Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln werden. Etwa 30.000 Unterschriften braucht es, damit alle wahlberechtigten Münchnerinnen und Münchner über die Frage der maximalen Höhe der Bebauung in München abstimmen können.

Eine Frist für das Sammeln der Unterschriften gibt es nicht. Aus Reihen der CSU wurde darauf hingewiesen, dass ein Bürgerbegehren das Projekt daher noch in einem weit fortgeschrittenen Stadium stoppen könnte, wenn die Stadt und der Investor bereits viel Geld ausgegeben haben. Als Ausweg kommt ein sogenanntes Ratsbegehren in Betracht, mit dem der Stadtrat selbst die Initiative ergreift und die Münchner Bevölkerung nach ihrer Meinung über die Türme und ihre Höhe fragt.

Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Die CSU befürwortet ein Ratsbegehren, auch um den Streit in den eigenen Reihen noch vor der Landtagswahl 2023 hinter sich zu bringen. Grüne und SPD sind unentschieden, ob und gegebenenfalls mit welcher Fragestellung solch ein Ratsbegehren zu einer Klärung der Hochhausfrage beitragen kann.

Aus meiner Sicht sind die meisten Fragen der Kommunalpolitik (und erst Recht der Landes- und Bundespolitik) viel zu komplex, um sie einer einfachen Ja/Nein-Abstimmung in der Wahlkabine zuzuführen. Sachentscheidungen sollten vom gewählten Stadtrat nach einer intensiven Debatte getroffenen werden, in der alle Argumente ausgetauscht werden und bis zuletzt Kompromisse möglich sind.

Anders sieht es aus, wenn die Fragestellung ganz einfach ist, wie beispielsweise beim bayernweiten Volksentscheid zum Nichtraucherschutz in 2010. Die Frage, ob in München höher als 100 Meter (die Höhe der Frauenkirche) gebaut werden darf, scheint mir ähnlich einfach zu sein. Denn unabhängig vom konkreten Bauprojekt, das immer unterschiedlich bewertet werden wird, bestimmen sich die Auswirkungen eines Gebäudes auf das Stadtbild in erster Linie durch seine Höhe. Ein niedriges Gebäude prägt seine unmittelbare Nachbarschaft, eine hohes Gebäude dominiert einen ganzen Stadtteil oder sogar die gesamte Stadtansicht. Momentan ist für München die Frauenkirche das prägende Bauwerk. Ob man das ändern möchte, ist eine ganz einfache Frage, die ohne weiteres von den Münchnerinnen und Münchnern entschieden werden kann.