Wie hoch wird der finanzielle Schaden der Corona-Pandemie für die Stadt München? Und was folgt daraus? Diese Fragen kann niemand seriös beantworten, weil niemand weiß, wie lange die Pandemie noch die Gesundheit und das (Wirtschafts-) Leben in der Stadt beeinträchtigen wird. Zahlen aus der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses erlauben jedoch eine erste (Mindest-) Abschätzung – es sind schon jetzt etwa 2 Milliarden Euro.

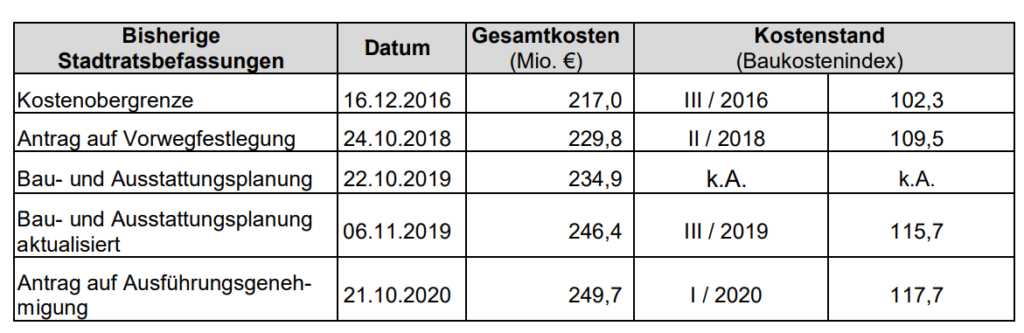

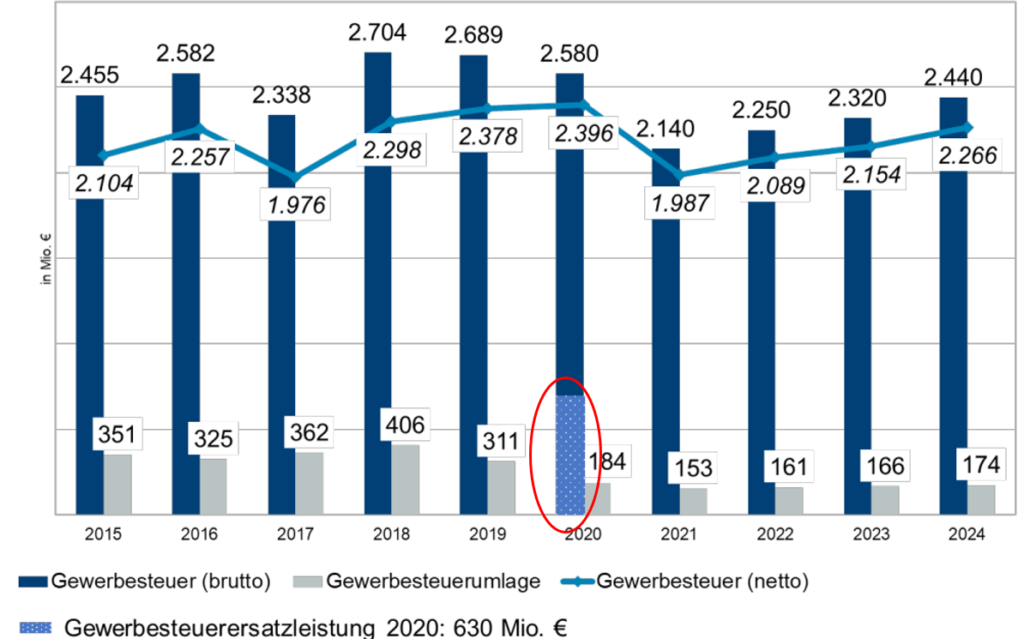

Am schlimmsten sind die Ausfälle der Gewerbesteuer. Geschäfte und Unternehmen, die wegen des Lockdowns keine Umsätze erwirtschaften, zahlen auch keine Steuern. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Vergangenheit und Zukunft (Schätzung) zeigt folgendes Schaubild aus den Unterlagen der Stadtkämmerei für die Ausschusssitzung:

Man erkennt unmittelbar, dass der eigentliche Einbruch der Gewerbesteuer (netto, blaue Linie) erst in 2021 kommt, da im laufenden Jahr alle Kommunen und damit auch München eine einmalige Erstattung der Ausfälle der Gewerbesteuer aus dem Bundeshaushalt bekommen haben (der „Wumms“ von Olaf Scholz). Im Vergleich zu 2020 fehlen damit mindestens 400 Millionen Euro Gewerbesteuer allein in 2021. Und ob es danach tatsächlich wieder aufwärts geht, steht in den Sternen.

Insgesamt bewertet die Stadtkämmerei die Finanzlage in der Mittelfristigen Finanzplanung gegenwärtig so:

„ Alleine bei den Steuern und ähnlichen Abgaben muss die Einnahmeerwartung in den Jahren 2021 bis 2023, also im Zeitraum von nur 3 Jahren, in einer Größenordnung von 2 Mrd. € gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2019 bis 2023 […] zurückgenommen werden.„

Was ergibt sich daraus ? Welche unmittelbaren Auswirkungen wird das auf die Stadt München und ihrer Bürger haben? Dazu muss man etwas länger ausholen:

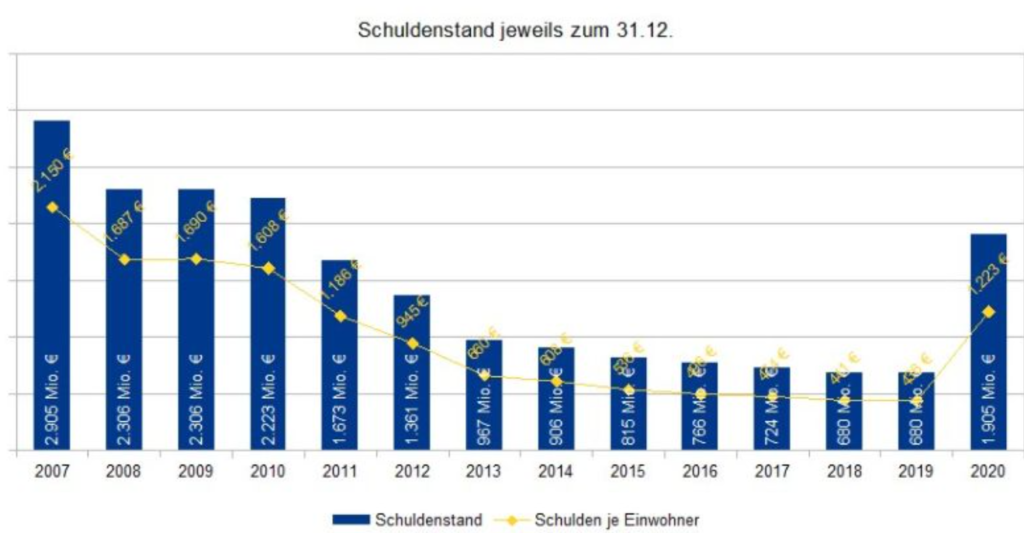

In den letzten Jahren hat die Stadt München den Schuldenstand deutlich zurückgeführt. Das kann man an einem Schaubild der Stadtkämmerei auf muenchen.de ablesen:

Das sieht – bis auf 2020 – ganz gut aus. Es ist aber ein unvollständiges Bild, da gleichzeitig ein erheblicher Investitionsrückstau entstanden ist, beispielsweise bei den Schulen, dem Wohnungsbau oder dem Ausbau des ÖPNV. Daher war die Planung der Stadtkämmerei mit Zustimmung des Stadtrates schon 2019 davon ausgegangen, dass die Schulden ab 2020 wieder steigen werden, bis auf auf ungefähr 5 Mrd. Euro in 2023. Mit Corona sind das jetzt über 7 Mrd. Euro bis zum Jahr 2024 geworden.

Wie muss man einen solchen Betrag bewerten? Das hängt von der weiteren Zinsentwicklung ab. In der Sitzung hat der Kämmerer erläutert, dass man bisher (langfristig) von etwa 4% Zinsen ausgegangen sei. Dann würde die gesamte Zinslast pro Jahr bei fast 300 Mio. Euro liegen. Zum Vergleich: Der Finanzhaushalt der Stadt umfasst etwa 7 Mrd. Euro. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, kann die Stadt jedoch nur über einen Teil ihres Haushaltes frei verfügen – geschätzt ungefähr 3 Mrd. Euro. Der Rest betrifft Zahlungen, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist oder sich langfristig gebunden hat, z.B. mit den Kosten für das eigene Personal. Die genannten Zinsen verringern daher in Zukunft jedes Jahr die tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten um etwa 10 %, und dabei ist eine Tilgung der Schulden noch nicht berücksichtigt. Wenn allerdings die Zinsen niedriger ausfallen – was zumindest gegenwärtig der Fall zu sein scheint – ist die Belastung entsprechend geringer.

In der Ausschusssitzung gab es eine kurze, aber intensive Diskussion dazu. Die FDP-Fraktion hat angeregt, mit einer „Rasenmäherkürzung“ um 10% in allen Referaten die Verschuldung zu begrenzen. Insbesondere sollte auf „nice-to-have“ Projekte der Rathauskoalition wie weitere Radwege verzichtet werden. Das traf erwartungsgemäß bei der grün-roten Mehrheit nicht auf Zustimmung. Der Hinweis auf den Radwegeausbau ist in der Tat wenig hilfreich, da es dabei um Beträge geht, die bei dem erwarteten Schuldenstand von 7 Mrd. Euro keine nennenswerte Rolle spielen.

Ob eine „Rasenmäherkürzung“ der richtige Weg ist, erscheint mir schwierig zu beurteilen. In den letzten Monate habe ich den Sparwillen der Stadträte bei Einzelentscheidungen häufig vermisst, vergleiche hier und hier. Mit vielen kleinen Beschlüssen große Einsparvolumina zu erreichen, ist politisch schwierig. Umgekehrt halte ich das Argument aus der SPD-Fraktion für richtig, dass ein unterschiedsloses Kürzen das Ende des politischen Gestaltungswillens des Stadtrates in finanziell schwierigen Zeiten wäre.

Vielversprechend erscheint mir, die Liste „Große Vorhaben„, die der Kämmerer ebenfalls vorgelegt hat, noch einmal kritisch zu prüfen. Dort finden sich viele Großprojekte, die in den nächsten Jahren dreistellige, manchmal auch vierstellige Millionenbeträge kosten werden. Da kann sich jeder aussuchen, was sie oder er für verzichtbar hält oder was deutlich bescheidener ausfallen sollte. Meine persönlichen Favoriten sind zum einen die aufwändige Sanierung des Gasteigs mit geplanten 450 Mio. Euro und der teure Ausbau der S8 zum Flughafen, der mit einer Tieferlegung der Strecke in Ismaning mit bis zu 1,8 Mrd. zu Buche schlagen soll. Damit hätte man den Corona-Schaden – soweit gegenwärtig absehbar – schon wieder eingespart.